探究空心字书法的起源

时间:2022-05-12 12:57:13

一、空心字的几种称呼及其区别

1、晌榻

古人临摹和复制碑帖的一种方法。即以透明或半透明纸覆于原迹上,用极细的笔描摹笔画四周而成空心字,墨填其内。[1](南宋)赵希鹄在《洞天清禄集》中描述为:“以纸加碑上,贴于窗户间,以游丝笔就明处圈却字画,填以浓墨。谓之晌榻。”[2](宋)黄伯思在《宋本东观余论》中也有说明“以厚纸覆贴上就明牖景而摹之,谓之晌榻焉。”[3]

2、向榻

有的地方称空勾字叫向榻,应该同晌榻。用纸覆于原迹上勾摹。当然纸越透明越好。为了提高透明度,现在可用拷背箱,内装电灯;古人则以窗户取光。在一间暗室里开一面小窗,墨迹紧贴在窗口上,把一张轻如蝉翼的纸覆盖其上。在窗外透进的阳光照耀下,字迹会显得纤毫毕露。拓书人用特制的游丝笔,用细线勾出字的轮廓,然后再填上墨色,其效果和原迹一模一样。[4]“向”古指朝北的窗户,[5]因此也叫向榻。

3、钩填(摹书、模书)

在法帖上蒙一纸,先勾取笔画轮廓,然后填满墨,叫做钩填,或双钩廓填。据说流传至今的王羲之《兰亭集序》所有版本都是双钩填墨的。包括最有名的唐代冯承素摹的神龙本[6]以及初唐欧阳询临本定武本。

4、双钩字(包括描影双钩和脱影双钩)

双钩:中国书法术语之一,《辞源》、《辞海》里都有辞条解释,“以透明的纸覆盖帖上,用极细的笔画描摹字帖点画的四周,然后填以浓墨。或以法书置刻石上,沿其字迹,两边用细线钩出,以便摹刻。”[7]宋代陆游写有《秋阴》一诗云:“妙墨双钩帖,奇声百衲琴。”由衷赞美了空心字书法。

(1)描影双钩

用半透明的纸复在原稿上,双钩描影,填墨而出。它表现的都是前人或别人的书法,如古代书法家姜夔所言“无容私意于其间”,不容书写者表现个性。

(2)脱影双钩

脱离原始的描影,在没有任何实样可参照的情况下,文字内容由书写者随意表现出来的具有相应水平的双钩字。[8]

综上所述,书写空心字有三种方法:一种是临着原迹钩廓出的作品;一种是覆于原迹上钩摹出的作品;正如书法上所讲的临、摹。对于临摹二法,古人有确切的描述。(宋)黄伯思在《宋本东观余论》中写到:“临谓以纸在古帖旁,观其形势而学之,若临渊之临,故谓之临。摹谓以薄纸覆古帖上,随其细大而榻之,若摹书之摹,故谓之摹。……临之与摹二者迥殊不可乱也。”[9]古人的空心字作品多数是以摹创作出来的,他们的目的就是为了保存真迹。有据可证:“法帖在尚未流传之前,古人为了保存书法的原迹,采用摹的方法而制作的副本(复本)。双钩墨填本,除了其流传的意义外,同时也具鉴赏的价值。”[10]第三种方法就是没有任何参照物的情况下,钩廓的名人碑帖或自我创作的作品。只有在没有任何实样可参照的情况下,文字内容由书写者随意表现出来的具有相应水平的双钩字才算得上双钩书法(空心字)艺术。[11]现代的空勾书法家多数就是以这种方法创作空勾作品。

二、空心字书法的起源

任何事物的发展都要经历萌芽、起源、盛行、创新等阶段。空勾书法同样会经历一个过程。

1、甲骨文中的几何刻石

据史料记载:殷商出土的甲骨文,由于受当时的雕刻材料和雕刻工具的限制,先人常把文字中粗重的象形笔画几乎均刻成几何形态。如“丁”()[12]说文解字中说:“夏时万物皆丁实。”古代五行讲,丙丁为夏。丁实,即“成实”。甲骨文中将其均雕刻为( )(见图一、图二)。又如“子”

( )说文解字中说:“十一月阳气动,万物滋。人以为称。”夏历以子月为十一月,子像婴儿之形。甲骨文中将其均雕刻为()。(见图三)这里的甲骨文拓片皆选自《山东省博物馆珍藏甲骨墨拓集》。

文字学家裘锡圭也有相应说明“金文基本上保持着毛笔字的样子,甲骨文就不同了。商代统治者频繁进行占卜,需要刻在甲骨上的卜辞数量很大。在坚硬的甲骨上刻字,非常费时费力。刻字的人为了提高效率,不得不改变毛笔字的笔法,主要是改圆形为方形,改填实为勾廓,改粗笔为细笔”。[13]

2、汉简中的空心字痕迹

南昌大学教授陆锡兴博士在他的《急就集》中也有记载,商周金文中凡是墨团,都是勾外廓后再涂墨的,直到东汉还可以见到痕迹。东汉明帝十五年“王杖十简”末字之“下”字,竖笔成一特大垂露,这垂露就是先勾外廓,然后逐笔填墨而成。(见图四)当然,也有好多是漏填的。《居延汉简甲乙编》282•18B,283•27B:[14]“再拜竟三竟光夫”[15]之“夫”字大捺笔仅有外廓,中间留着空白。(见图五)[16]

可见,古代由于受到当时条件的限制,常以空勾方式表现粗重笔画。

3、空心字起于六朝之说

不少史料证实,廓填法起于六朝,盛行于唐、宋。正如:“六朝人尚字学,摹临特盛,其曰廓填者,即今之双钩”。[17]

六朝到隋唐的一段时间内,由于纸的普及应用以及天师道的“画符郭填”盛行。天师道是道教早期的一个重要流派。据说我国东西晋南北朝时,天师道在社会各阶层中传播甚广,不仅下层蛮夷,世胄高门、士族信奉者亦骤增。而“画符郭填”是道教教法中的重要部分,在道教经典中,称之为“符篆”。就是,先用细劲的线条勾勒成篆文,迂回曲折……然后在空心处填上颜色。后来书法中的双钩填墨与这种手法同出一辄。[18]

另有资料也可佐证起于六朝,南朝宋虞《论书表》中记录:“及泰始开运……繇是书悉用薄纸,厚薄不均,辄好绉起。”[19]虞是南朝宋泰始年间书法家,位中书侍郎。泰始开运是465年左右。于是有空心字书法起源于六朝。

4、空心字源于唐朝之说

众多的说法认为空心字起于唐朝,因为当时没有传真、印刷技术,为了保存名人宝墨,就用勾勒的方法将名人墨宝形神皆似地保存下来。唐太宗笃尚王羲之字。在越州辨才和尚处骗的了《兰亭》真迹。辩才和尚是王羲之第七世孙智永和尚的弟子,《兰亭序》真迹流传到他的手里。之后,唐太宗命欧阳询、虞世南、褚遂良、冯承素、赵模、唐普彻、褚葛贞、薛稷等能书者和内廷拓书手摹之,赐给皇太子、诸王及近臣。冯氏因曾临过王羲之《乐毅论》,对《兰亭》笔法深有感触,其摹本世称“神龙本”,尤为逼真,对后世影响最大,冯摹本就是双钩摹填。

现存于博物院的王羲之“平安三帖”也是唐人的双钩填墨本。奈良时代流入日本的《丧乱》、《二谢》、《邵儿》、《左边》、《得示》五帖,与《哀祸》、《孔侍中》、《忧悬》三帖也是唐人之摹本。[20]唐摹本是目前存世王羲之墨迹的最高境界,堪称“下真迹一等”。2007年,王羲之《妹至帖》唐代摹本,仅17个字估价2400万港币。[21]

唐朝对书法的崇尚,自然而然的推动了空心字书法的发展。久而久之,学习传统书法除了临摹的常用方法外,空勾法也成了人们很愿意尝试的方法。并且可以收到很好的效果。正如当代书法家钱道宗先生就说过:“在某种意义上讲,毛笔字临字十遍,不如双钩字描一遍。”

5、空心字起于宋代之说

不少书家认为空勾书法起于宋代,流行于清、明代。有记载说:有位叫朱亦清老先生受时尚影响,曾潜心于脱影双钩书法,范围也只在随意的行草之间,在楷、隶、正体前,他感叹无力越雷池一步。[22]

值得一提的是明代著名书法家邢侗(1551―1612)。他上石的《唐人双钩十七帖》,被誉为“天下《十七帖》第一”、“明《十七帖》之冠”。他的作品不但在国内发生巨大影响,且远及海外邻邦。[23]

6、空心字源于近代之说

近代书家认为空心字书法史是公孙先生的创造。[24]公孙长子(1881―1942)四川内江人。他自曰:“六朝人之所谓双钩者,乃摸临字迹,我之为者乃双钩也。双钩始于宋徽宗,吾则师其意而别开一派。”[25]到公孙先生这里,双钩似乎已从描影双钩发展到了脱影双钩。

总而言之,远在三千多年前空心字就有了萌芽。甲骨文时期的几何形状刻石可以说是现代空心字书法的雏形。随着历史的发展,传统书法在不断地发展变化着。众所周知历史发展到唐代,中国封建文化达到了最高峰。可谓“书至初唐而极盛”。至今唐代墨迹流传下来的最多,大量碑版都是宝贵的书法珍品。从中可以看出各种书体都跨入了一个新的境地。唐代书法,对前代有继承有革新,对后代的影响超过了以前任何一个时代。而空心字书法是时代的产物,是随着传统书法应运而生的。在临、摹、勾勒名人墨宝的过程中,空勾技法也不断提高、发展、创新。它成为了一种新型的书法艺术。古人的空勾侧重于保存名人墨宝,越逼真越好;今人的空勾,不仅要使作品符合法帖,继承传统的书法艺术,还要随着时代的发展,有更大的创新。

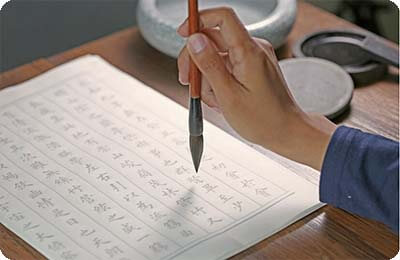

三、作者的空勾作品

下面是作者一笔勾勒空心体作品。

作者研习传统书法四十多年。多年来以空勾法临摹书法各体,力争使自己的书法作品与传统碑帖没有出入。在传统书法不断提高的同时,一笔勾勒空勾书法也练得得心应手。传统书法的篆、隶、楷、行、草各体能以空勾艺术形式惟妙惟肖地表现出来。并且多年来还研习国画、剪纸、微雕等。下面是作者一笔勾勒王羲之的兰亭序作品。

作者单位:王丽华 太原理工大学图书馆部

刘世新 大同市总工会宣传部

参考文献:

[1]内江文史资料选辑.2002(19)72.

[2]赵希鹄.《洞天清禄集》.中华书局.1985:20.

[3](宋)黄伯思.《宋本东观余论》.中华书局.1988:139.

[4]梁少鹰.天师道“画符郭填”与书法“双钩填墨”.《书法》.2008(3)47.

[5]《新华词典》.商务印书馆.2001:1076.

[6]王庭昌.《双钩书法》.东华大学出版社.2006:3.

[7]《辞海》.上海辞书出版社.1979:1278.

[8]王庭昌.《双钩书法》.东华大学出版社.2006:3.

[9](宋)黄伯思.《宋本东观余论》.中华书局.1988:139.

[10]同[4].

[11]王庭昌.《双钩书法》.东华大学出版社.2006:3.

[12]内江文史资料选辑.2002(19)71.

[13]裘锡圭.《文字学概要》.商务印书馆.1988:42.

[14]中国社会科学院考古研究所编.《居延汉简甲乙编上册》.中华书局出版.1980:403.

[15]甘肃省博物馆,中国科学院考古研究所编著.《武威汉简》.文物出版社出版.1964:250.

[16]《急就集 陆锡兴文字论集》.中国社会科学出版社.2001:283.

[17]明•杨慎.《丹铅总录》.

[18]同[4] .

[19]黄简.《历代书法论文选上下》.上海书画出版社,1979:51-52.

[20]梁少鹰.天师道“画符郭填”与书法“双钩填墨”.《书法》,2008(3)48.

[21]千龙网.

[22]王庭昌.《双钩书法》.东华大学出版社.2006:4.

[23]中国人民政治协商会议.山东省临邑县委员会文史资料研究委员会.《临邑文史资料 第1辑》.1986:172.

[24]内江文史资料选辑.第19辑2002(19)72.

[25]同上.