汉语言文学的内涵范文

时间:2023-10-18 16:56:46

汉语言文学的内涵篇1

关键词:词汇;文化内涵;差异

英汉词汇中很多词汇都带有与本民族文化密切相关的内涵意义,由此构成英汉语言词汇意义的文化差异。这两种语言中有许多对应的词语,其意义有许多共同的地方,但在文化背景方面,意义有较大差异,这是在中职英语教学中必须重视的问题。

一、词的字面意义和涵义

一般来说,词汇具有字面意义和涵义。词汇的字面意义是指基本的或明显的意义,在字典里能找到的解释;词的涵义是词的隐含或附加的意义,是带有本民族文化和情感色彩的意义,在字典里找不到这方面的解释。在英汉词汇中,有部分英语词汇与汉语词汇的字面意义和文化内涵是基本一致的,例如Oxygen(氧气)、Aspen(阿司匹林)、Penicillin(青霉素)、computer virus(计算机病毒)等,但也有部分英汉词汇字面意义是一致的,但文化内涵却有很大的区别。本文着重对这部分英汉词汇的文化内涵及其差异进行对比性的探析。

二、英汉词汇的文化内涵差异的表现

英汉两个民族的自然环境、生产生活方式以及文学艺术传统等方面有所不同,受这些文化因素的影响,部分英汉词汇的字面意义是相对应的,但文化内涵有所差异。

1. 词义范围有所不同。

在一次在听课中,笔者听到授课老师在讲解intellectual这个单词时只简单地说“它用作名词时,中文意思是知识分子”。其实,作为职业学校的学生,还应该知道intellectual与汉语中的“知识分子”的内涵区别。在中国,“知识分子”一般包括大学教师、大学生以及医生、工程师、翻译人员及一切受过大学教育的人;而且,中学教师也是知识分子,在一些贫困山区,中学生也被认为是“知识分子”。但在美国和欧洲,intellectual是包括大学教授及有较高的学术地位的,不包括普通大学生,所以这个词汇所指的人范围要小得多。如果教师能把两者内涵差异讲清楚,相信学生会对intellectual这个英语词汇的意义有更深刻的了解。又如“dear(亲爱的)”,在中英文化中都是对自己喜欢的或爱人的称呼,但是在英语民族文化中,还可以用dear来表示对对方的尊敬,书信的称呼中一般都以dear开头。

2. 赋予的感彩不同。

一次在英语课上,一位学生把亚洲“四小龙”译为“four dragons”,显然,这位学生并没有掌握dragon这个单词的内涵。dragon(龙)在汉语里象征“高贵、神圣、吉祥、非凡”。我们自称为龙的传人,“龙”可以指一国之君,亦可指贤才能人。但西方人却视之为一种不太可爱的、凶猛的动物。在中世纪西方,“龙”是罪恶的象征。由于英语里dragon的邪恶意象,译界把亚洲“四小龙”译为“four tigers”(四小虎)。汉语中其他一些与“龙”有关的词语或者成语在翻译成英语时也尽量避开不用dragon这个单词,而用其他的单词来表述。例如:龙颜face of emperor;望子成龙to expect one’s son to become an outstanding personage。

另外,一些颜色词为中西两种文化所共有,然而它们的内涵却截然不同。英语中的yellow 与汉语中的“黄色”就是一个很好的例子。在汉语中,“黄色”常表示“、下流”,有“黄”“黄色书刊”等说法,但在英语中,yellow 则没有此义,相反,它往往象征正义、坚定、智慧,yellow book,yellow paper 是极其严肃的政府报告,而不是“黄色书籍”。

3. 性质上有所不同。

地理环境不同也决定了中英两种语言中一些词汇性质上有所差异。英语中的east wind 与汉语中的“东风”在字面意义是一致的,但性质上迥然不同。中国位于东半球,在亚洲东部,东临太平洋,以大陆性气候为主,所以,汉语中的“东风”是和煦温暖的,代表着春天和美好事物。而英国在西半球,是一个岛国,西临大西洋,属海洋性气候,所以,英语中的east wind是指萧瑟的秋风,是从欧洲大陆北部吹来的寒冷的风,和我国的西风,甚至北风相似。英国人在east wind前所用的形容词,都是极其凛烈的。

三、结语

由此可见,部分的英语词汇与汉语词汇在字面意义上似乎相对应,但实际上涵义却有很大的区别。英语教师在教学这些英语单词时,不能把其与相对应的汉语词汇简单地划等号,对涉及到的文化内涵区别应讲清楚。总之,英语教师应树立文化意识,在英语词汇教学中要将语言教学和文化教学同步进行,要让学生掌握两种语言中词汇的文化内涵差异,只有这样,学生在学习外语词汇的时候才能真正领会到词的涵义,并能正确运用所学的词汇进行交际,才能真正达到词汇教学的目的。

汉语言文学的内涵篇2

关键词: 对外汉语教学 词汇 汉字

近几年,对外汉语文化教学问题受到越来越多学者的关注和重视,并开始朝着与汉语各语言要素相结合的方向发展。由于词汇和文化之间直接密切的联系,与语言要素相结合的对外汉语文化教学研究的论文著作大多集中在词汇教学方面,而汉字教学方面相对较少。本文从词汇、汉字两个方面对语言要素与文化教学研究进行回顾和总结。

一、词汇与对外汉语文化教学

词汇是一个语言的基础,对社会文化的反应极为敏感,接受文化的影响也极为充分和突出。从某种程度上说,“学习某种语言的词汇就意味着接受一种文化,接受一套概念和价值”。一个民族的语言中有不少词语负荷了文化意义,缺少该民族的文化体验就会给理解带来障碍,我们称这种词为“文化词语”。因此,在对外汉语文化词语教学中应当注重文化的导入。而这就涉及文化词语的界定和分类问题。

张高翔先生在《对外汉语教学中的文化词语》一文中从三个方面:相对于词语直观的字面意义、独特的民族文化内涵、文化意义的附加性出发对文化词语进行了界定,认为:“对外汉语教学中的文化词语特指那些隐含着丰富的文化内涵,不能直接从字面上了解其含义,具有固定的文化附加意义的词语。”

“文化词语的分类不仅仅是个理论问题”①,还具有重要的实践意义。教师对文化词语进行区别和选取,以及针对性的备课和教学都需要词语分类的支持。孟子敏先生曾根据自己对文化意义的理解,把文化词语分成三大类,即褒义与贬义词、口语与书面语及语言意义转化或消失之后产生文化意义的文化词语。梅立崇先生在《谈文化与词汇教学》②一文中大致将汉文化沉淀丰富,会给留学生的日常交际带来影响的词汇成员分为非等值词(指不同语言中无法对译的词)和不完全等值词(指在不同语言中意义、用法、色彩不完全相同的词)两类,并举例进行了讨论,例如“饺子”、“馒头”、“久仰”、“破釜沉舟”、“看”、“谢谢”等。还指出:“语言中有些词除了字面意义之外,还渗透着文化内容的内涵义;内涵义包括象征义、联想义、补充义、伴随义、情态义等。例如鸳鸯,因为总是成双成对,所以象征忠贞的爱情和恩爱夫妻。”王国安先生③则把文化词语分为以下五类:表现中国独有的物质文化的词语,如月饼、旗袍;表现中国独特的精神文化的词语,如禅让、道;反映中国独特的社会经济制度的词语,如上书、举人;反映中国独特自然地理的词语,如梅雨、乾坤;反映中国独特的风俗、习惯的词语,如重阳、踏青。不过目前国内文化学者多采用文化结构的四层次说,将文化词语分为物态文化词语、制度文化词语、行为文化词语和心态文化词语四类。

如何将文化因素与对外汉语词汇的教学实践结合起来呢?这至少涉及文化词语的选择、文化词语的讲练方式和文化词语的测试三个方面。

目前,不少国内的对外汉语教材中都只是通过中英文对译对词语进行解释,忽略了其文化内涵及其所带来的不等值性。不少教师则在课堂上或不谈文化,或根据自己对文化词语的领悟进行区别和教学。这就使得文化词语的教学呈现一种混乱的状态。徐文静在《词语・文化・对外汉语教学》一文中从词语项的缺位、词语的概念分类范畴、词语的文化背景知识、习语及习惯表达等四方面对教材中词语的英文注释问题进行了分析讨论,指出了简单对译的不足,需要将文化因素引入并进行改进。该如何改进是摆在我们面前的一个紧迫的问题。

文化因素一般包括词语的文化成因、观念文化、文化背景知识和句义预设四个方面。④对于如何将文化教学与词汇教学的关系问题,陈光友在《汉语词汇文化与对外汉语教学》一文中提出应该注意适度原则。对外汉语教学的重点必定还是语言技能的培养,文化因素的导入只是为了帮助学生学习掌握汉语,而不是削弱语言课的教学。事实上“适度”归根结底还是一个文化词语的选择问题,什么词必须讲,什么词无须多讲。不同的文化词有不同的教学处理方法,我们需要一个详细的标准对它们进行选择和分类。卢华岩从词语文化内涵、句义预设、目的语文化背景知识三个方面出发,对其在对外汉语教学中的地位和教学对策进行了分别的讨论和研究,但仍缺乏一个量化的分类和分析。我们已经明确文化不是语言学习的主要对象,而只是辅助语言本体学习的一个重要手段。但是汉语中的文化词语浩若烟海,如何阶段性地在它们中间进行取舍,并进行分类教学,是我们现在应该研究的重点。陈树峰提出通过隐喻进行词汇的文化内涵教学。但我认为不同民族拥有不同的思维方式,同一事物经过隐喻可能得出不同的隐含义。在文化词语教学中,我们需要着重讲解的是隐喻的结果,即该词所隐含的文化义,没必要非把隐喻引入词汇教学不可。另外,陈娟还研究讨论了对外汉语新词语教学中的文化导入问题。⑤新词语是社会生活变迁、民族文化发展对语言词汇系统产生影响的结果,具有极强的时代性。然而就对外汉语词汇教学的现状来看,新词语的教学存在着严重的滞后性。我们应当随着社会文化的发展与时俱进地改进和推进词语甚至整个语言的教学。而对文化词语的测试,大都侧重于语用功能方面,或多或少地忽略了揭示其隐含的文化意义。我们需要将文化词语的文化隐含义提出来并体现在测试中,使“语言教学与文化导入相得益彰”。⑥

目前对外汉语词汇文化义教学的研究朝着类别化的方向发展。称谓词、植物词、身体部位词、颜色词、数字词生肖动物词等是其研究的重点领域,尤其是称谓词。中国重人际伦理关系的思想观念造就了汉语中庞大复杂的称谓词体系,丁夏的《称谓与文化――从对外汉语教学的角度看汉语称谓词语》(《清华大学学报(哲学社会科学版)》,1995年,第10卷第4期),周悦娜的《本是同根生――浅析汉语称谓语与中国礼仪文化的密切关系》(《语言文字应用》,2005年9月),都对称谓词进行了详细的讨论研究。岳长顺在《“同志”及其文化内涵》一文中更是对“同志”一词文化内涵进行了细致的分析。生肖作为中国独特的民俗文化也在汉语中留下了深深的印记。生肖中的十二种动物都隐含着中国人的文化观念,例如中国的“龙”,它是无法用英语的“dragon”来诠释的。赵静在《小议中国的“龙”俄语中“Дракон”――从文化不可译现象谈文化词语的对外汉语教学》一文中对龙进行了细致深刻的研究讨论,并强调词汇教学中应当重视中国文化的传授。毛海莹更从隐喻的角度探讨了中国生肖语言的文化隐含义及其在对外汉语教学中的引用。

综上,目前文化词汇教学的理论研究硕果累累,但缺少文化词汇教学方面的实践性研究成果。我们需要将文化引入词汇教学,但是怎样引入,哪些词在什么阶段引入,怎么引入,这些都是需要在实践中进行探讨和研究的问题。而且尽管专家学者一再强调需要把文化引入到词汇教学,但事实上国内的教材在这方面存在着严重的不足。“生词表上的注释一般都采用对译的方法,而且往往是一对一的翻译,这样会使留学生形成外语和母语的词汇之间一种一对一的错觉”,⑦这对外语学习是非常不利的。

二、汉字与对外汉语文化教学

汉字是汉语的书写符号,承载了中华民族灿烂的文明财富。只停留在读音、写法及意义上的汉字教学会使学生感到枯燥乏味,丧失学习汉语的乐趣。我们必须将汉文化的传播与汉字教学结合起来。以下三篇关于汉字文化教学的文章都主张汉字教学中必须融入文化教学。

赵宁在《从中国文化传播的角度看汉字教学》一文中举例讨论了如何结合文化因素进行汉字教学。例如“册”字,“形如一根绳子将几片竹子穿在一起,这就是古代‘书’的形象”。造纸术发明之前,中国古人使用竹木作为书写材料。文中还提出:“结合文化因素讲解汉字时应该遵循‘适度、适量、适当’的原则。”尽管文中给出了“三适”的定义,但是怎样才算是适度、适量、适当,仍缺乏一个明确的标准。哪些字需要结合文化因素进行教学,哪些文化是反映中国传统文化精髓的,都需要进行定性和定量的讨论和分析。哪些文化内容符合现阶段学生的语言水平,更是需要在实践中进行研究讨论。

朴兴诛在《对韩汉字文化教学》一文中提出:“从汉字入手教文化,从文化学的角度教汉字,可以得到更好的教学效果。”并举“姓”、“氏”、“婚”、“娶”、“墓”、“葬”字说明汉字所蕴含的文化意义和文化内容。但是文章没有谈及如何将在汉字分析中知道的文化内容导入到汉字教学中,这些都需要对外汉语教学一线老师在实践过程中进行分析研究和总结。

余志鸿在《汉字文化与对外汉语教学――兼评安子〈介解开汉字之谜〉》一文中从另一个角度,即汉字的认知功能出发研究讨论了汉字文化与对外汉语教学。汉字不仅仅反映汉语言文化,更能动地作用于汉语言文化。汉字的认知功能还体现在分类和抽象上。“汉字的部首和偏旁基本上反映了汉人划分世界的几个基本大类”,例如人类(包括人体、动作、情感、心理等部)。在某种程度上可以说,学习汉字是在认识汉民族的世界。而部首和偏旁本身就是一个“类”,是抽象的结果。例如,“机”字,最早指织布的木质机械,后来抽象排除了“织布”“木质”等义项,开始形成一个范畴,“泛指一切机械而成为了准后缀”。这给解决汉字教学瓶颈问题提供了一个研究方向。文中还分析了安子介先生为解决外国人学汉字难的问题而提出的“部首切除法”,指出:“这个想法固然大胆,但实行起来显然会有问题。”

学者们都认同“必须将汉字教学与文化因素结合起来”这个观点,但对于如何将文化因素导入汉字教学实践、将哪些文化内容导入汉字教学则需要更多的讨论和研究,以有效地将汉语和汉文化推向世界。

注释:

①⑥张高翔.对外汉语教学中的文化词语.云南师范大学学报,2003,7,(1),3.

②梅立崇.谈文化与词汇教学.语言文字应用,1993,1.

③王国安.论汉语文化词和文化意义.中国对外汉语教学学会第五次学术讨论会论文选,1996.

④卢华岩.试论对外汉语教学中的词语文化内涵.北京师范大学学报(人文社会科学版),2002,6(174).

⑤⑦陈娟.对外汉语新词语教学中的文化导入.语言教学研究,2009,7.

参考文献:

[1]张高翔.对外汉语教学中的文化词语.云南师范大学学报,2003,7,(1),3.

[2]赵峰.对外汉语词汇教学中的文化因素及其导入.语言教学研究,2007,3.

[3]石瑛.对外汉语词汇教学与文化教学的衔接.文学教育,2007,9.

[4]赵忠江.对外汉语“词的文化义”教学几个基本问题解析.理论界,2010,4.

[5]陈光友.汉语词汇文化与对外汉语教学.语文学刊,2009,12.

[6]陈娟.对外汉语新词语教学中的文化导入.语言教学研究,2009,7.

[7]徐文静.词语・文化・对外汉语教学.语文学刊,2002,6.

[8]梅立崇.谈文化与词汇教学.语言文字应用,1993,1.

[9]卢华岩.试论对外汉语教学中的词语文化内涵.北京师范大学学报(人文社会科学版),2002,6(174).

[10]陈树峰.隐喻与对外汉语词汇的文化内涵教学.考试周刊,2007,26.

[11]赵宁.从中国文化传播的角度看汉字教学.语言教学研究,2009,9.

[12]余志鸿.汉字文化与对外汉语教学――兼评安子介《解开汉字之谜》.上海大学学报(社科版),1994,6.

汉语言文学的内涵篇3

关键词:跨文化交际 汉越语 动物词语

一、引言

在我们进行跨文化交际的过程中,语言是一个很重要的参与因素。而在语言的各个要素中,与文化的关系最密切的是词汇。通过词汇,我们往往可以看到隐藏在它背后的民族文化。王祥福、吴汉樱说:“一个民族的语用心理往往在含有动物的表达方式里表现最为明显。”[1]在人类漫长的发展进化史中,动物一直与人类保持着密切联系,并对人类的生存、发展有着深刻的影响。以动物来比喻人的某些品质特征,是语言间的一种普遍现象。但是因为有不同的文化背景,这些喻体有了不同的含义。本文主要考察中越两国动物词语内涵的异同以及产生异同的原因,以便中越两国人民能更好地了解汉越两种语言中动物词汇的差异,更好地进行跨文化交流。

二、汉越语动物词语文化内涵的共性

首先,在这个世界上,人类本身及其赖以生存的一切外部条件存在着种种共性,这些共性使得人类对自身以及客观世界达成共识。其次,中越两国语言、文化的接触与交流在历史上源远流长,两国的地理和气候特点也有很多相似的地方。再者,两国都是以农业生产为主的国家。所以两国人民在思维、心理、文化习俗上有很多共同点,这使得中越两种语言中有很多基本相同的动物形象及文化涵义。

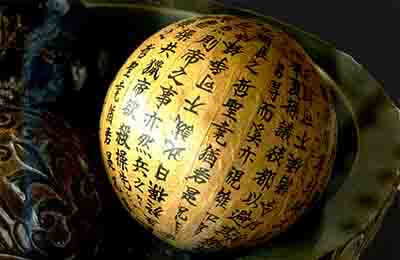

说到动物形象,我们不得不说,但凡在中国有的大部分动物,在越南也有,如狗、各种鱼、鸡、猫、虎、水牛、大象、马、羊、狼、鼠、牛、蛇、龙、猪等等。甚至在成语中也有同样的运用,如汉语有“放虎归山”,越南语有“(放虎归林)”。关于动物词语的文化内涵,中越两国人民也有共同的看法。例如,中国人认为自己是龙的传人,中国是龙的故乡,对龙具有一种特殊的情感。龙是中国神话中的一种善变化、能兴云雨、利万物的神异动物。而在越南,“龙”的形象同样占有独特的位置,它被视为民族的祖先――“龙子仙孙”(),“龙”曾经是皇帝大腿上独有的文身图形,一直沿用到陈朝英宗皇帝时才废除此习俗。再如,虎背熊腰、虎虎生威、虎视眺耽、虎口拔牙等,都是汉语中用来形容老虎之雄威凶悍的用语,说明中国人对老虎之敬畏。越南人对老虎同样处于“害怕”的情绪,他们认为老虎是山林中最凶恶的动物,他们把老虎叫做“山林王”、“山林主宰”、“三十翁”和“赤鲁”等等。从上面的一些例子中,我们可以看出汉越两种语言中动物词语具有相同的文化内涵 ,这体现了越汉两国人民对动物的认知有着某些方面的共性,属于文化重叠现象。

三、汉越动物词语文化内涵的差异

人类社会既有共同的主体文化(main culture),也有着千差万别、风格迥异的亚文化(sub-culture)。虽然中越两国在语言文化方面的接触源远流长,但是中越毕竟是两个不同的国家,其地理环境、风土人情、文化背景和思维方式等方面必然会有些不同,这就使得有些动物词语在两国的语言中具有不同的文化内涵。

(一)同一种动物,表达方式相似,但意义完全不同

例如:汉语中有“老马识途”用来比喻阅历丰富的人富有经验,能在生活工作中起引导作用,具有褒义色彩;越南语中“”翻译成中文是“马识旧路”,形式和汉语有点相像,但意义完全不同,“马识旧路”是指习惯性犯老毛病,恶习难改,和重蹈覆辙是一样的意思。再如:“狗”的在汉语中可以喻指势利小人,“人傍有钱佬,狗咬破衫人”;越南语中有相似的表达“chó náo rách(狗咬破衣人)”,喻指祸不单行。

(二)同一种动物,中越两国人民所抓住的特点不同

比如同是“猫”,中国人抓住了猫儿爱偷吃的特点,联想到小偷的“偷窃”行为,于是造出了“没有不吃腥的猫”的习语,喻指惯贼总忘不了偷窃;“猫儿生活”喻指小偷小摸的行为;同时也抓住了猫的“爱吃腥味――鱼”的特性联想到贪婪邪恶的人,“猫儿见腥,无有不吞”,喻指贪财的坏人,一旦见到财物,没有不想方设法去窃取的。而越南人抓住的却是“猫”个体小、体力小、弱小、温顺的特点,他们由“猫”联想到了饭量小、挑食、能力差的人,所以越南语中会有“an mèo(吃如猫),(小猫捉大老鼠)”等的表达方式。这样的例子还有很多,特别是关于家畜的动物词语,中越两国人们几乎都会抓着同一家畜动物的不同特点进行运用。由此可见,不同语言、文化环境下,人们对事物的关注点还是有差别的。

(三)同一动物,两种语言表达方式及内涵不同

“马”在汉语里经常出现在“千里马、骏马、马骥”的组合中,比喻有才能、有本事、能干、有本领、才智高的人才,有“高山出骏马”的习语表达,而越南语中则没有这样的表达和文化内涵。吹牛/吹牛皮(说大话,言过其实)越南人则不会联想到“说大话”的。此外,还有一种情况是,同一种意思汉语用含有动物词语的成语表达但是越语却不用动物词语。如汉语中的“狗头军师”是指爱给人出主意而主意又不高明的人。越南语中表示这样的意思的习语是“”,翻译成汉语就是“槟榔扇子军师”。

“羊”在越语中有“好色之人、淫夫”之意,汉语中完全没有这个意思;“鸡”和“猪”在越南是财富的象征,“谷满仓,鸡满庭”,而在汉语中“猪”和“鸡”只是普通的家畜动物而已;尽管“鼠”在中越两国人民眼里都是被列入“黑名单”的动物,但是在越南的民间生活里,“老鼠”还有着丰富的色彩和含义,人们常常把它当做日常男女关系的“指代物”:Con chi sau hè.Hay ve chu?t chù?(后屋什么东西在动?是否四脚蛇来看老鼠?)。还有一种情况是越语有汉语无法用含有动物词语的熟语表达形式,如越语中“Lo bò ”翻译成汉语是“忧牛白牙”,对应汉语中的“杞人忧天”。

(四)不同的动物词语在汉越表达中具有相同的文化涵义

在汉语中,我们可以用“驴事未去,马事到来”喻指不好的事,越南语中却用“鸡”和“鸭”的关系来表达同一意思“(鸭罪没过,鸡罪已来)”;汉语中用“非驴非马”喻指走了样、不伦不类的东西,越南语中用“(一半是蝙蝠,一半是老鼠)”来表达同一意思;汉语中可以用“人不知自丑,马不知脸长”来喻指自丑不觉得的人,越南语则认为这一意思应该用“Chó chê mèo (狗嫌猫多毛)”来表达……这样的例子还有很多。由此可看出,不同的民族由于其民族心理的不同,他们对同一个动物词语的理解是不一样的。

四、汉越动物词语文化内涵差异的原因

不同的民族有着不同的历史发展进程,从而形成了不同的历史文化和思维方式,这使得各自的语言词汇承载着不同的文化内涵。

(一)社会生活环境不同

社会生活环境不同,所见到的事物就有可能不同,由此反映到语言词汇中的文化意义也就不同。比如在越南很少见到“驴”,驴只被当做一种普普通通的家畜,没有被赋予文化内涵。而在中国,特别是北方,“驴”是很常见的一种动物,所以汉语中经常会用到“驴”,比如“小毛驴使不出黄牛劲”指小孩力量小,不能过高地要求他;“好心倒做驴肝肺”指一片好心反倒被人当成坏意等等。

(二)文化不同

文化影响语言,语言反映文化,这是人们普遍接受的道理。[2]中越是两个不同的国家,拥有两种不同的语言,还有各自的文化渊源和文化特色,这些都使得动物词语在汉越语中有不同的文化意义。比如汉语中“一马有病百马忧”,比喻局部出了问题会影响全局;而越南语“一只马得了病,全马栏里的马不吃草”(“ con ”)比喻“某集体里的一个成员遇难,全体成员都感到伤心同情”。

(三)具体认知方式不同

虽然人类在“由此及彼”的认知过程中遵循相同的认知机制,大致沿着相似性和相关性两条路线进行,但是,不同民族在具体的认知方式上是不可能一致的,都会有自己的特点,这导致了同一动物词语在不同民族语言里具有不同的文化意义。越语熟语有“如狗见稻谷般呆痴”,而中国人可能难以想象狗见到稻谷如何会呆痴。越南人认为,狗不能吃稻谷,肚子饿时见到稻谷不知如何是好,只好“呆痴”,想象力十分丰富。在中国人的认知里,狗也不吃稻谷,但是不会想到“狗”遇到“稻谷”会发生什么情况,所以中国人无法理解“狗”在越南语中的这一文化形象。

(四)地理、气候方面的不同

由于越南属于热带、亚热带季风气候,常年高温多雨;而中国的气候复杂多样,既有多种多样的温度带,又有多种多样的干湿地区。越南从总体上比中国高温,大象是他们经常见到的动物;而中国只有云南省的一些地方有大象,其他地区的人们几乎没见过大象。所以,越南人对“象”的熟悉度高于中国人,他们也常常把“象”运用到日常的交流中,使它呈现出更多的文化内涵。例如,象征美好的事物:“”(得到象还渴望得到仙);有才能的人:“”(大象犁地――大材小用)。汉语里也有一些因为地理、气候方面的原因而特有的动物词语文化涵义,如“秋雨瘦马牛”这样有关“生活经验”的习语。

五、结语

语言承载着文化,文化影响着语言,语言和文化有着密切的关系。中越两个民族在语言、文化、社会生活环境、具体认知方式、地理气候等方面的“同中有异”造成了两国动物词语文化内涵的“大同小异”,仔细研究分析它们之间的“小异”,准确把握动物词语隐含的文化涵义,对对外汉语教学和跨文化交流有着重要的现实意义。在学习第二语言的过程中,我们不仅要学习目的语语言系统的知识,还要学习其词汇背后的文化,减少文化冲突对跨文化交际的影响,从而更好地掌握第二语言。

参考文献

[1] 王祥福,吴汉樱.文化与语言[M].北京:外语教学与研究出版社,1997.

[2] 胡文仲.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[3] 吴慧君.汉越熟语中家畜动物词语的文化意义比较[D].桂林:广西师范大学硕士学位论文,2008.

[4] 陈志明.十二生肖动物的汉越成语及其文化比较[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文,2011.

[5] 孔永红.中英文动物词语的不同文化内涵及差异[J].太原:山西广播电视大学学报,2005.

汉语言文学的内涵篇4

【论文摘要】本文以《大学英语》系列教材为主例,引用了大量的例证,从文化蕴涵的不等值性、文化蕴涵的非对应、文化蕴涵的零对应性三方面对英语词汇习得中的“文化盲点”进行了深入的分析,目的是挖掘语言背后的文化内涵.指出语言与文化的水乳交融关系,并强调文化背景学习的重要性。

一、引言

众所周知,不同民族有着不同的文化,不同文化之间既有联系又有区别,既有各自的个性又有普遍的共性。在大学英语教学中,笔者碰到一个与此相关的问题:《大学英语精读》(修订本)第3册“ladyhermitswh0aredownbutnotout”一文中的“lostdog”一词,从字面翻译上似乎与汉语的“丧家之犬”对应。但它真的像“saveone’sface”(保面子)、“inone’smind’seyes”(在某人的心目中)那样属于形义重合现象吗?事实上,这种貌似重合的现象就其文化蕴涵而言是有差异的,这种差异往往成为外语学习中的盲点问题。文化盲点指的是在外语学习中,由于学习者对目的语文化缺乏了解和母语文化的负迁移,从而产生理解上的偏误。甚至导致交际的失败。词汇中的文化盲点也同样,它主要由不同文化背景下母语和目的语词汇文化内涵上的差异而引起。学习者不了解目的语的文化背景知识,缺乏对所学词汇的文化意义的足够认识,加上受母语文化负迁移影响,学习者常借助于母语的一些规则,容易形成词汇习得中的文化障碍。

外语词汇学习中的euhurally.1oadedwords可遍及各个层面,是学习者有效地进行词汇输入和输出的主要障碍之一。本文以《大学英语》系列教材为主例,就这一问题作一定的分析,并对问题的解决提出一些自己的看法。

二、词的意义及其文化蕴涵

英国著名语言学家g.leech在《语义学》中区分了词汇的七种意义:概念意义(c0nceptilalmeaning)、内涵意义(connotativenlean-)、社会意义(socialmeaning)、情感意义(lafecitvemeaning)、反映意义(relfectde meaning)、搭配意义(collocativen~agn)、主题意义(thematiciile锄ing),其中的五种(除了概念意义和主题意义)都被包括在联想意义(associaitvemeanign)当中。“本文主要探讨词的概念意义和内涵意义。概念意义,亦称外延意义(denotaitvemeaning)指的是“某个词或词组一个方面的意义,它是以可观察到的外部世界某一特定部分明确所指(reference)为基础的,又是以某种约定俗成的意义(如词典的意义)为基础的”(《语言与语言学词典》),简单说即是词的本意。内涵意义则指“某一词或词组的意义的一个方面,这种意义是词在说话者(或作者)、听者(或读者)的脑海中所形成的感情和想法的基础上产生出来的”(出处同上),内涵意义显示出人们对于词汇所指内容的情感和态度。不同文化背景下的词汇蕴涵具有非对应性甚至零对应性的特点。根据贾玉新的观点,在不同语言中,具有特定文化蕴涵的词汇可分为:(1)概念意义相同的而内涵意义大相径庭的词汇;(2)同一所指,在两种语言中由截然不同的词汇来表达;(3)表面上意义相同,但实际语义差别很大的词汇;(4)语言缺项(1exiaclgaps),即一种语言的某种概念,在另一语言中无专应的词汇。[3](正是由于不同文化词汇蕴涵上的这一系列的差异才形成了各个层面的文化盲点。

三、文化盲点存在的层面及典型例子

1.文化蕴涵的不等值性。不同文化背景下词汇的蕴涵在涵盖面上可呈现不等值性。这种不等值以英汉语言来分析,可表现为词汇信息上的增值或减损,即在一种语言中词汇所含有的意项要小于或大于另一种语言中的对应词。以《大学英语精读》课文:“whyiteach”中的“clay”一词为例。汉语中,其概念意义上的对应词“黏土”在文化蕴涵上缺乏相关的联想意义。而在英语中,“clay”却在有语所不具备的文化蕴涵:“肉体、人体”。这一蕴涵源于与西方文化有关的《圣经》:人由上帝用黏土创造而来,当上帝把生命之气吹进黏土,黏土就有了生命,上帝创造人的工作就此完成。本文作者借用这一典故,把教师的工作比作上帝造物之工,同时隐含教师工作比上帝造人更伟大、神圣。而汉文化中却常把教师的工作同“蜡烛”连在一起,因为在汉文化中“蜡烛”有“燃烧自己,照亮别人”的蕴涵。这在西方人看来同样不可理解。因此,不同的文化背景会把各自语言所包含的文化涵义加以充分联想、扩展,造成母语与目的语之间的词汇涵义涵盖面上的不等值。“theprofessorandyo-yo”一文中的“ambition”一词能说明同样的问题。“ambiiton”英语中是个中性词,褒义贬义均可。由于此词在汉文化涵义上的减损,“heispoor,butambiitous.”一句就很容易被误译为“人穷志短”,这句话的意思正好相反,译为“人穷志不短”。所以,如果外语学习者缺乏对目的语文化背景知识的了解,也就难以体会和把握目的语词汇所衍生的文化涵义。

2.文化蕴涵的非对应性。在不同文化背景下,词汇的文化涵义还更多地表现为相互之间质的差别。因为这种现象有时表现为不同语言间的词汇概念意义的貌似对应实质涵义的大相径庭,由此造成的障碍问题更为严重。在英汉语言中,很多词汇带有各自的民族、宗教涵义,其不同的比喻性、象征性可赋它们具有本质区别的联想意义。hj(在目的语学习中如果以母语的思维,用母语的联想、象征、比喻意义来理解,就可能造成本质上的理解错位。以本文开头提及的“lostdos”为例。它与“丧家之犬”字面上的互为对应不能掩盖其文化蕴涵上的本质差异。汉文化中,它往往让人联想到令人厌恶的东西。常带有贬义,俗语中有“狗眼看人低”、“狗腿子”等说法。英语国家把狗视为“hlan’sbestfriend”(人类最好的朋友),有不少惯用语都反映了使用英语的民族对狗的喜爱,如asfaithfulasadog(像狗一样忠诚);loveme,lovemydos.(爱屋及乌)。口语中也常用狗指人但并不含贬义,像aluckydog(幸运儿);agaydog(喜欢玩乐的人);adumbdos(沉默不语的人);helpdosoverastile(助人渡过难关)。在分析“同一个词在不同的人心目中产生不同的联想”这种语义现象时,英语语言学家ogden和richards在他们合著的《意义的意义》一书中指出“词语的力量是我们生活中最守旧的力量。人类学家仅仅在昨天才开始承认这些纠缠着我们的思维使我们无法摆脱的词语绳索的存在。共同继承的概念模式包围着我们,像空气一样自然而又不可争议地影响着我们,以无数的方式限制我们的思维活动。”j(正是这种“共同继承的概念模式”导致了中国人和英美国家的人对同一种动物产生不同的联想,赋予不同的涵义。

汉语言文学的内涵篇5

词汇教学是外语教学的重要组成部分,能否对学生进行成功、有效的词汇教学将是一个直接关系到外语教学目标能否顺利实现以及培养什么层次的人的问题。而词汇是文化的载体,它与文化之间有着密不可分的关系,因此词汇教学就是文化教学。然而,长期以来,外语教学忽视了对词汇的理论研究和实践探索,使其处于外语教学的附属地位,停留在读音、拼写、词形变化、字面意义等表面层次,对词汇的文化因素

更缺乏足够、普遍的重视,这就造成了许多学习者词汇理解及使用上的偏差,影响了跨文化交际能力的提高。

一、大学英语词汇文化内涵教学的必要性

1、一般词汇与文化词汇

就语言的要素与文化的关系而言,语音与文化的关系最密不可分,语法次之,而关系最密切、反映最直接的是词汇。有的学者将词汇分为一般词汇与文化词汇,指出"文化词汇是指特定文化范畴的词汇,它是民族文化在语言词汇中直接或间接的反映。文化词汇与其他一般词汇界定有以下两点:一是文化词汇本身载有明确的民族文化信息,并且隐含着深层次的民族文化含义。文化词汇的另一特点,是它与民族文化,包括上面所说的物质文化、制度文化和心理文化有各种关系,有的是该文化的直接反映,如’龙、凤、华表’等;有的是间接反映,如汉语中的红、黄、白、黑等颜色词及松竹梅等象征词语;有的和各种文化存在着渊源关系,如来自文化典籍的词语及来自宗教的词语。

将这样一部分富有文化内涵的词汇挑选出来给予特别的研究与描述,这无疑对于外语教学有实际帮助,但是,将这些词语分离出来,称之为文化词汇,容易给人这样的印象,即它们不是一般词汇,而事实上,这些词同时也具有一般词汇所具有的特点。对于这类词汇较好的处理方法是从词义入手。

2、概念意义与内涵意义

英国学者Geoffrey Leech提出,词义可以分为七种主要类型,即概念意义、内涵意义、风格意义、感情意义、联想意义、搭配意义及主题意义。概念意义是言语交际中表达得最基本的意义。没有概念意义无法进行言语交际。内涵意义是附加在概念意义上的意义,它可以因人而异,因年龄而异,也可以因不同的社会、国家或时代而异。正因为如此,内涵意义往往是不稳定的,旧的内涵意义可能消失,新的内涵意义可能会产生。上文所提到的"文化词汇"也可以坐这样的分析,即一些词汇除了具有概念意义之外还具有丰富的内涵意义。

由于不同的民族在地理、民俗、宗教、及价值观念等方面的差异,表达同一概念的词,在各自独特的文化传统作用下必然会产生附加在词汇本身概念之上的不同的内涵意义。这种内涵意义与词语本身没有必然的联系,而是在说者(或作者),听者(或读者)的文化知识基础上,在特定的语境中,对于一个词所产生的某种特定感受。不了解这种内涵意义的差别,就不能完全接受一个词承载的全部语言信息量。尤其在跨文化交际与外语教学中,恰当地了解掌握所学语言的文化才能充分理解词汇内涵意义,才能真正达到交际的目的。

二、词汇文化内涵的教学内容

在大学英语词汇的文化内涵教学中,应传授哪些内容?由于每个民族的文化都有共性的方面,故而一些词汇有相近或相似的文化内涵,对于这些词汇的文化内涵,学生容易把握,这不是我们教学的重点。如上文所提到的,不同的民族存在方方面面的差异,同一概念的词汇可能会有不同的内涵意义,这些词汇的文化内涵的差异正是我们教学的重点。

具有特定文化内涵的词语可概括为以下几类: (1)概念意义相同,内涵意义不同或截然相反的词汇; (2)概念意义相同,内涵意义部分相同的词汇; (3)概念意义相同,在一种语言中有丰富内涵意义,在另一种语言中却没有的词汇; (4)各自文化中特有的词汇,即文化中的词汇缺项。

1、概念意义相同,内涵意义不同或截然相反的词汇

在不同语言或文化中,同一事物可以起完全不同的联想,即词汇具有不同的文化内涵。这里主要讨论有关动物和颜色的内涵意义。在中国,狗被认为是令人厌恶的东西,象征卑劣可恶的品性。汉文化中带狗的词语几乎都含有贬义,如:"狗仗人势"、"狗胆包天"、"狗急跳墙"、"狗腿子"、"狗奴才"、"狗头军师"、"狗血喷头"、"狗嘴里长不出象牙来"等。在西方,"dog"被看作心爱的东西(pet)和人类最忠实的朋友(man’s best friend),故英语里有"doglike"(忠实于主人的),"top dog"(最重要的人物),"luck dog"(幸运儿)。

对中国人来说,黄色是尊贵之色。中华民族发源于黄河两岸的陕西、山西、河南等地区。这里土地是黄颜色,所以黄色是万世不易的大地自然之色,被尊为帝王之色。汉语中,"皇帝"一称就是用黄色作谥号的,皇帝的文告叫"黄榜",天子穿的衣服叫"黄袍"。"黄袍加身"是指被部属拥立为帝。而英语中yellow含有胆小卑怯之意。例如: a yellow dog (美)可鄙的人,卑鄙的人; a yellow livered(美)胆小鬼。

2、概念意义相同,内涵意义部分相同的词汇

在两种不同的文化中, 这类词在某些方面引起不同民族的共同联想,而在其他方面却会引起不同的联想。就联想意义相同的方面来说,它们反映了不同民族的社会制度、宗教信仰、风俗习惯及对客观世界认识的相同点;而对于在其他方面所引起的不同联想说明了各个民族文化间的差异,即不同民族的文化存在着共性也存在着个性的差异。这类词在英语和汉语中也有不少。如rose和玫瑰在西方文化和中国文化中都象征着爱情,但有关rose的英语成语如under the rose却是秘密和沉默的象征,这反映了在会议桌上方悬挂玫瑰花意味着所有与会人员必须保守秘密的古老习惯。这一习惯又源于希腊神话: Cupid给了沉默之神Harpocrates一枝玫瑰花以防止他泄露维纳斯的不检点行为。在中国文化中,人们常用带刺的玫瑰来比喻那些容貌美丽、但却不容易接近的姑娘。对于学生来说,这些词汇的文化内涵的相同之处比较容易掌握,却常常忽略了它们的文化内涵的不同之处。

3、概念意义相同,在一种语言中有丰富内涵意义,在另一语言中却没有的词汇。

在数字中,13在西方语言中普遍认为是不吉祥的数字,以为这个数字与犹大出卖耶稣,耶稣受难相联系。人们通常避开13这个数字,在旅行时有其避开13号星期五,订婚结婚也避开13号,有的写字楼、酒店不设13层,避开13号作为房间号码。由于受西方文化的影响,在日本《铁臂阿童木》中,世纪末日定在13日13点3分3秒。而在中国文化中,由于8和"发"在粤语里谐音,因此不少香港人认为8是一个吉祥的数字。经80年代以后影视媒体的渲染,加上在普通话和绝大多数汉语方言里都有这种谐音,因此,现在广东地区以外的许多华人也有相似的联想:8表示"发"。对于英语国家人来说, eight只是一个数字而已,并没有特殊的内涵。

"松"在中国文化中象征"长寿"与"骨气",而pine则不含此义。英美人只知道pine是一种常青树,可提供优质木材。在英美有一种树的象征意义与汉语"松树"的象征意义相同,那就是森林之王橡树(oak)。

4、各自文化中特有的词汇,即文化中的词汇缺项

汉民族两千年的封建文化使称谓关系复杂化,汉语中表亲关系泾渭分明,既要说出性别,区分大小,还要说出分属父子、母子,因而有"表哥、表妹、表弟、堂兄、堂姐之分"。而英语却笼而统之,一律称为"cousin"。至于汉语中的"干爹、干妈、结拜兄妹"等称渭在英语中根本没有对应的词。汉文化是讲究礼节的文化,大量使用敬辞和谦语是汉文化的一大特点。如汉语中的"高见、大作及愚见、拙作、鄙人"等在英语中很难找到等同的表达方式。同样,英语中有些词汇在汉语中也找不到完全对应的词汇。比如: cowboy, hippie这两个词是美国文化特有的产物,与美国早期开发西部地区有关。关于他们的传说总带有浓厚的浪漫主义和传奇色彩。在美国人心目中的文化形象是:无拘无束、独来独往、我行我素的浪漫性格。在汉语中把cowboy译为"牧童"或"牛仔",反映不出这种意义。汉语中把hippie按译音为"希比士"或"嬉皮士"反映不出六七十年代那些行为古怪的美国青年的特点。他们并不是嬉皮笑脸的人,当中不少人对待社会问题还很严肃,只是生活与众不同,要反映其真正意义只能加解释说明了。以上例子说明,由于受文化背景制约,表达某些事物或概念的词汇在一种文化中有在另一种文化中没有。

三、词汇文化内涵的教学途径

从上面的分析,我们看到了词汇所负载着十分丰富的文化内涵,而且这在词典里一般是查不到的,没有大量的阅读和学习很难掌握它们的确切含义。所以,在英语教学中,英语教师可以词汇教学为切入点,既讲语言又讲文化。在具体的教学实践中,我们可以通过以下方法去向学生传授文化知识,培养他们的文化意识。

1、注解法

即教材编写者将教学材料中容易引起学生理解上困难的词语或表达法在课文后用专门篇幅加以注解。

2、融合法

融合法指的是将文化内容与语言材料结合在一起的教学方法。如语言材料本身就是介绍目标语文化习俗、词语典故、历史事实等。

3、实践法

实践法是指学生通过具体的语言实践,如听、说、读等学习和了解目标语社团的文化知识。包括观察、看录像和电影、举办专题讲座等。

4、比较法

"有比较才能有鉴别",只有通过对比才能发现学生母语和目标语语言结构与文化之间的异同,从而获得一种跨文化交际的文化敏感性。

总之,不管采用什么方法,英语教师应该意识到文化与语言并存。教师既要加强学生的英语文化意识,同时又要扩大他们的汉语文化视野,从而真正地提高学生的英语交际能力乃至应用语言的综合能力。 参考文献:

[1]贾玉新:跨文化交际学.上海:上海外语教育出版社, 1997。

[2]胡文仲:跨越文化的屏障.北京:外语教学与研究出版社,2004。

[3]马菡:试论大学公共英语教学中的文化导入问题.成都中医药大学学报(教育科学版), 2007(12)。

[4]杨映春:英汉文化差异对词汇理解的影响. 《中山大学学报论丛》. 2005 (25)。

汉语言文学的内涵篇6

关键词:汉语国际化;内涵;趋势;对策

前言:

自21世纪起,海外各国对汉语学习与应用给予较多的关注,汉语学习人数呈增长趋势,一定程度上反映出国际社会在汉语学习需求上增强。而这种情况也为当前汉语国际化提供重要机遇,但如何推动汉语国际化目标的实现,又成为当前需考虑的问题。因此,本文对汉语国际化内涵与发展分析,具有十分重要的意义。

一、汉语国际化内涵

关于汉语国际化内涵,既往研究资料做出较多分析,如部分学者认为,包括汉语在内的任何语言,其成为国际通用语言过程便为语言国际化,而这种国际化又可细化为不同等级程度,如低级通用程度表现为两国间语言的通用,初级通用为区域中部分国家语言通用,中级为国际公共事务或洲际多国语言通用,而高级为各国普遍应用。从汉语国际化内涵看,其实质表现为汉语学习、教学与应用迈入全世界的过程,体现为:①国别广泛化,主要指汉语学习、教学国家增多,甚至被作为部分国家主要外语语种;②人数居高化,可理解为在外语学习群体中,汉语学习人数日渐增多,特别在汉语国际化程度加深下,可能超出如德语、法语等语种学习人数;③教学体系完善化,如较多国家开设的汉语教学机构,将汉语的学习细化为多种用途语言,如科技汉语、商务汉语、旅游汉语以及航空汉语。此外,汉语国际化特征也表现为应用场合多样化、国际间媒介化等方面,这些特征均为汉语国际化的重要标志[1]。

二、汉语国际化趋势

汉语国际化趋势是近年来学术界研究的焦点,部分学者提出“汉语热”将持续多久,是否可能如同过去日本经济迅猛发展中“日本热”一般,在后期经济低迷下使日语逐渐淡出世界各国视野。关于此问题,任何研究均无法下具体定论,需由未来事实验证。当前研究汉语国际化趋势中,仅可从一般分析角度进行预测,可总结为:第一,中国经济稳步发展下,将为汉语的国际化提供保证。经济发展是“汉语热”形成的根本原因,若未来经济持续稳步发展,也必然使“汉语热”继续升温。第二,改革开放政策的落实成为汉语国际化动因。改革开放政策落实下,强调以改革促进发展,使内需、外需发展空间更为广阔,中国与他国的沟通交流日益深入,加之民众的强国梦,更可推动汉语国际化。第三,文化因素。汉语作为中国文化的重要体现,是近年来海内外汉学研究的焦点,许多较为悠久的优秀历史文化,都可从语言文字上挖掘出来,这在一定程度上将推动汉语国际化进程。除此之外,随着中国在国际社会中影响力的加深,许多如中国制造、中国装备等走向各国,这种国际化趋势下将使中外交流更加频繁,而中外交流的重要载体便为语言,意味未来全球化环境下,汉语语言将扮演更重要角色。

三、汉语国际化现状与对策

(一)汉语国际化现状

不可否认的是,当前海外各国在汉语学习上处于不断升温状态,加之政府与国内高等院校的投入与支持,更推进汉语国际化进程。但需注意的是,从汉语国际化当前现状看,国际化程度并不高,如在大多汉语学习群体中,以华人华侨居多,尽管有非华裔学习者,其汉语学习程度仅表现在简单的日常口语为主,汉语学习水平较低。另外,当前海外主流教育中汉语进入的渠道仍较为狭窄,尽管有孔子学院等机构,但本土汉语教育较为匮乏,这直接导致汉语国际化进程受到影响,需采取相关的推进策略[2]。

(二)汉语国际化对策

为进一步推进汉语国际化进程,应认识到其本身为一项系统工程,需有多个部门领域共同参与其中,以长远的战略性规划,推动汉语国际化进程。具体可采取的对策主要包括:第一,汉语教学目标的确定。该目标主要表现在国际化汉语教学层面,目标确定中主要由学习者角度考虑,汉语学习中都面临的难题体现在对中国文化了解较少、汉语难学等,对此,在汉语学目标确定中,需以汉语学习市场的扩大为主,鼓励更多人与汉语接触,使汉语学习者基数增大,进而实现汉语国H化程度提高的目标。

第二,本土化教师团队的打造。国际化汉语教学的发展,关键在于有高素质的汉语本土化教师团队,该团队不仅作为汉语教学的重要主体,同时对相关国家或区域汉语教学的开展起到促进作用,甚至参与到区域制定与实施汉语政策等活动中。因此,当前汉语国际化进程中,本土化国际汉语教师团队的打造应被作为重要战略举措。

第三,国民教育体系中汉语教学的融入。从相关报道中可发现,在较多国家如美国、英国、法国等,在其国民教育体系中均将汉语教学纳入,使汉语学习地位在制度层面上得到保证。需注意的是,国民主流教育体系中汉语教学的融入并非在朝夕间便可实现,很大程度与相关国家对汉语学习价值的肯定,而汉语学习价值又与中国经济、政治、文化与外交多方面因素有关。因此,综合国力的提高,将是他国国民教育体系中纳入汉语教学的主要动因。

此外,汉语国际化发展中,也应注意在汉语教学学科上不断整合与完善,需考虑海内外汉语教学界共同研究探讨,丰富国际汉语教学学科内容。同时,应注意做好其他有助于汉语国际化的探索,如等根据不同国家或地域情况,进行课程标准、教学标准等方面的确定等。这样在汉语教材适宜下,更有助于汉语学习难度的降低。

结论:

汉语国际化是当前我国发展中需考虑的主要问题。将汉语推进国际化要求正确认识汉语国际化内涵与趋势,立足于当前汉语国际化现状,采取有效的推进策略,如汉语教学目标的确定、本土化教师团队的打造、国民教育体系中汉语教学的融入以及学科整合等,以此使汉语国际化进程化加快。

参考文献:

[1]李泉,张海涛. 汉语国际化的内涵、趋势与对策[J]. 语言文字应用,2014,02:107-117.

汉语言文学的内涵篇7

[关键词] 汉英词语 词语意义 差异 文化内涵 词汇空缺 不等值

一、词语的文化内涵

语言词汇是最明显的承载文化信息、反映人类社会生活的工具。词语的含义是在其所处的民族历史和文化的长期发展过程中形成的,它深刻地反映着该民族的哲学思想和文化心态,与一个特定的社会群体连接在一起,涉及到意识形态,,哲学观念,风俗习惯,价值标准乃至衣食住行等方面的内容。两种语言之间的语义和文化的对等是极为少见的。英语和汉语属于不同的语系,汉民族和英美民族的社会文化背景相去甚远,因而汉语词汇系统中某些反映汉民族文化特有事物的词语,在英语里却没有表达该事物概念意义的对应词,出现概念空缺;汉民族和英美民族之间的文化差异又造成汉、英语许多词语的意义不等值,甚至截然不同。

二、词语文化内涵不同导致词汇概念空缺现象

词汇概念空缺现象是指由于文化和语言的差异,一种语言有的词在另一种语言中也许没有对应或契合的词。这些词语有的源于对客观世界的认识的不同,有的源于社会生活的不同。谭载喜教授认为,词语之间的词汇空缺可概括为五大类:

(1)由于生活环境、生活经验的差异而引起的词汇空缺;(2)由于风俗习惯的不同而引起的词汇空缺;(3)由于不同而引起的词汇空缺;(4)由于对客观世界认识的不同而引起的词汇空缺;(5)由于语言及非语言(指文化)原因而引起的词汇空缺。

现分述如下:

1.由于生活环境、生活经验的差异而引起的词汇空缺

一些具有独特文化意义的汉语词语在英语中缺乏对应词,例如:桃符,气功饺子;英语中具有文化背景的词语在汉语中的词汇空缺现象也十分常见。例如:cheese cake(奶酪蛋糕)指女性健美照;beef cake(牛肉蛋糕)指男性健美照;Lazy Susan(懒惰的苏珊)指一种盛食品的自动转盘,供顾客选用。此外汉语中由颜色构成的词语如:“红眼病”、“红白喜事”“红杏出墙”、“又红又专”、“戴绿帽子”等都具有独特的文化涵义,在英语中很难找到语义或涵义相对应的词语。而英语中的blue boy(蓝色的男子),指经过变性手术,由男性转变为女性的人;Pink Lady(红妆女人),指一种鸡尾酒名,用杜松子酒和白兰地酒混合而成,等等,在汉语中属词汇空缺。

2.由于风俗习惯的不同而引起的词汇空缺

不同的国家和民族有着不同的风俗习惯,因而反映这些方面的语言也必然会显现出迥异。例如:中国人把娶媳妇、贺生日(寿)称为“红喜”,把老人逝世称为“白喜”。对于没有接触过中国文化的英美人来说,把娶熄妇说成“红喜”并不费解,英语就把喜庆日称为“red-letter day”。但要把上年纪人的逝世也当成一大“喜事”,这就令他们感到奇怪了。因此,与英美文化相比,把死人称作“白喜”是中国文化的个性,在英美文化中是存在空缺的。而在英美国家的婚礼中,新娘穿着白色的婚纱,象征着新郎新娘的爱情“纯洁无暇”,以及新娘对新郎“忠贞不渝”,这是英语中对白色所赋予的蕴意。因而就有了“whiteday”(吉日),“daymarked with awhite stone”(幸福的日子)的说法,这对许多中国人来说是难以理解的,因为白色在中国多与丧事有关。英语和汉语在“白色”的喻意上的差异就构成双方在这方面的概念空缺。

3.由于不同而引起的词汇空缺

汉文化深受佛教的影响,因此,汉语中的“观音”、“玉兔”、“青鸟”和“土地庙”等均具有独特的中国文化内涵。同时,汉语中还有不少借用神庙、和尚、佛等做比喻的习语。如“僧多粥少”、“借花献佛”、“菩萨心肠”、“放下屠刀,立地成佛”等等在英语中便出现词汇空缺。而英美人则深信基督教,基督教的经典《圣经》一直被认为是西方精神文明的重要支柱。其中的许多典故常被人们用来描述当代的人或事。如:The Tower of Babel巴别塔,《圣经》中诺亚的后代兴建中的一座通天塔。因此事触怒了上帝,所以上帝搞乱他们的语言,使其彼此无法交流沟通,通天塔的建造就半途而废。The Tower of Babel喻指无法实现的计划或混乱的局面,这在汉语中也属词汇空缺。

4.由于对客观世界认识的不同而引起的词汇空缺

同一客观事物,在不同文化里可以包含不同价值,引起不同联想,具有不同内涵。最典型的莫过于在对狗这种动物的态度上。狗在汉语中是一种卑微的动物。汉语中的“狗”常带有“令人讨厌、卑鄙”等贬义,像“走狗”、“狗奴才”、“狼心狗肺”等,“狐朋狗党”、“狗急跳墙”、“狗腿子”等,尽管近些年来养宠物狗的人数大大增加,狗的“地位”似乎有所改变,但狗的贬义形象却深深地留在汉语言文化中。而西方人对“dog”却情有独钟,把它作为宠物(pet)来养,认为dog是人的忠实朋友(man's best friend)表示忠实、友好、可爱等意,将它视为宠物,倍加爱护。英语中有关狗的习语除了一部分因受其他语言的影响而含有贬义外,大部分都没有贬义。在英语习语中,常以狗的形象来比喻人的行为。如You are a luck dog(你是一个幸运儿),Every dog has his day(凡人皆有得意日),Old dog will not learn new tricks(老人学不了新东西)等等。形容人病得厉害用sick as a dog,累极了是dog-tired。与此相反,中国人十分喜爱猫,用馋猫比喻人贪嘴,常有亲呢的成份,而在西方文化中,猫被用来比喻包藏祸心的女人。再比如“东风”(west wind)和“西风”(east wind)在英汉民族心理中所营造的意象也是完全相反的。“东风”在中国人的心目中是温和的,能使草木萌芽、万物生长,与春风相似。但英国的却是从欧洲大陆吹来的寒风,相当于中国的西北风。因此,不熟悉中国地理、气候特点的人是难以品位唐德宗诗句中“东风变梅柳,万江生春光”的含义的。反之,中国人要欣赏深受西方人赞誉的《西风颂》,就应该对吹自大西洋滋润暖和的西风有所了解。

5.由于语言及非语言(指文化)原因而引起的词汇空缺

试看对话“Why is the river rich?”“Because it has two banks.” 在此“bank”一词是个双关语:一指河岸,二指银行。从而产生了一种幽默的效果。如果把它译成汉语“为什么说河流是富裕的?”“因为它有两个银行。”给人一种答非所问的感觉。这正是因为在汉语中缺乏与bank相对应的词而造成的。除此之外英语中还有一些独特的说法,例如:as skeleton in a cupboard, a green eye ,Trojan Horse, a white lie等等。同时汉语中的“东郭先生”、“滥竽充数”、“青楼”、“青梅竹马”,以及“唱红脸”、“老油条”、“跑龙套”等也是特有事物。

三、词语意义和文化内涵不等值

20世纪70年代中期,利奇(G. Leech)在他的名著《语义学》中,从最广泛的意义上把语义划分成七种不同的类型:即理性意义、内涵意义、社会意义、情感意义、联想意义、搭配意义和主题意义。利奇认为内涵意义、社会意义、情感意义、联想意义、搭配意义具有非限定性、可变化性等特征,在不同时间、不同场合同一词的含义也不同。这就是词汇的语义和文化内涵的不等值现象。

在英汉两种语言里,除词汇空缺外,也存在着词汇的语义和文化内涵的不等值现象。如在英语里cheap在很多情况下都是一个贬义词。例如:He is making himself cheap.他这么做正使他的名誉受损。Their feeling come too easily, too cheaply.他们的感情来得太容易,也太廉价。而汉语中“物美价廉”的“价廉”却是褒义的。所以在外贸翻译中要尽量避免cheap一词,改用比较中性的词如inexpensive。vinegar与汉语中的“醋”是同一种东西,可两者给人的联想意义却不同,前者表示“不高兴”、“坏脾气”,后者却表示男女之间的妒忌。同样the white elephant是在英语中指大而无用的累赘,而在汉语里“白象”却给人一种憨厚可爱的形象。内涵意义是和人的社会性紧密联系着的一种附加意义。 以peasants一词为例,它与汉语的“农民”看似相同,但其社会意义颇不一样:在英语中,peasants指不仅经济地位低下,而且社会地位也很低下的视野狭窄的小农;而汉语中的“农民”在不同的时期也有其不同的社会意义(如解放前的“农民”、中“当家作主”的“贫下中农”及改革开放后“富裕”的“农民”)。再如,politician 和statesman 这两个英语词。politician这个词在美国英语中,往往有很强烈的贬义色彩,引起别人的蔑视。它指为谋取个人私利而搞政治、耍手腕的人。这个词还有“精明圆滑的人”(smooth--operator)之义。指一个人做事和说话时,信心十足,非常老练。汉语“政治家”这个词应译为statesman,在英国英语和美国英语当中都很贴切,statesman主要表示善于管理国家的明知之士;人们通常把有威望的高级政府官员称为statesman。类似的还有:individualism和“个人主义”,politics和“政治”,community和“社团”,propaganda和“宣传”,idealist和“唯心主义者”,liberalism和“自由主义者”等等,其内涵意义都不能划上等号。

总之,汉英词语意义的差异是中西民族文化互异的必然结果。词汇学习历来是英语学习的重点,学习一种语言,不仅要理解词汇的概念意义,而且要熟悉其文化涵义。要做到这一点,必须丰富学生文化背景知识,增强学生对于文化差异的敏感性,提高学生逻辑思维的能力,打好文化基础。

参考文献:

[1]牛贵霞:从文化差异谈英汉词汇差异[J].河北建筑学院科技学报, 2001(4)

[2]谭载喜:翻译中的语义对比试析[J].外国语,1980(1)

[3]张舍茹:英汉互译中文化差异造成的词汇空缺及对策[J].教育理论与实践, 2004(10)

[4]司继涛:英汉词汇空缺现象及翻译策略浅探[J].广西右江民族师专学报, 2004(2)

[5]盛荣杰宋力:论英汉互译中词汇空缺产生的原因[J].大庆师范学院学报, 2005(2)

[6]岑云强:词义类型与句义结构模式[J].北京师范大学学报(社科版),1996

[7]大连理工外语学院.从词汇的联想意义看英语词汇国俗语义教学的重要性fld.dlut.省略/TeachAndReasch/TR_disp.asp?id=38#head

[8]林本椿:英汉互译教程.福建师大网络教育学院省略/fjnu/courseware/0540/course/_source/

[9]林宇:自然现象词语的象征含义与文化差异[J].福建外语,1998增刊

[10]卢伟:对外汉语教材中课文词语汉译英的原则和方法[J].厦门大学学报(哲社版), 1995(2)

[11]曾小珊:中英色彩文化与语义对比的研究[J].陕西工学院学报

汉语言文学的内涵篇8

关键词: 中英翻译 隐喻翻译 翻译原则

一、引言

伴随着全球化发展,英语语言的国际地位已经不容置疑,而从改革开放至今,我国政府对英语教育一直非常重视,国人英语水平有了很大的提高,这极大地促进了我国与世界各国展开更为广泛的领域合作。另外,英语也在不断渗透到我们日常生活当中,英语文化逐渐为人熟知,例如各种西方节日、饮食、人际交往方式等。中西文化交融为中英翻译提供了良好的发展环境,中英翻译迎来了新的高潮。与此同时,中西文化的深入交流使我们更加关注不同语言表达的深层含义,其中的隐喻翻译成为语言学者的重要研究课题。

通过相关文献学习,本文首先介绍了隐喻的本质内涵,随后阐述了中英隐喻的可译性及隐喻翻译研究的必要性,接下来重点阐述了当前所提出的中英翻译中的隐喻翻译原则,最后提出了其中存在的问题及未来的研究方向。

二、文献回顾

1.隐喻的本质内涵

语言学上,把因两个事物的特征上所存在的某一类似之处,而用指一个事物的词来指代另一个事物的演变方式叫作隐喻(Metaphor)。如:

She has a heart of stone.(她铁石心肠。)

We nosed our way through the dense forest.(我们摸索着从密林中穿过。)

事实上,隐喻性表达普遍存在于语言交际中。Weekley认为:“除了那些与最基本的物体和行为有关的表达外,我们所使用的每一个表达都是隐喻。”(转引自蔡龙权,2005)而Richards也说道:“在日常流畅的话语中,我们三句话少不了一个隐喻。”(同上)Lakoff和Johnson在《我们赖以生存的隐喻》一书中不仅证明了“隐喻是生活的必需”(同上),而且提出了概念隐喻理论,该理论“完全革新了传统修辞学把隐喻仅仅看作是一种修辞手段的观点”(刘法公,2007),认为“隐喻是从一个具体的概念域向一个抽象的概念域的系统映射”(李福印,2005),“是一种思维方式,使人们参照已知的、熟悉的、具体的概念去认识或思考未知的、陌生的、抽象的概念的认知方式”(刘法公,2007)。

2.汉英隐喻的可译性与隐喻翻译研究的必要性

2000年以来,隐喻研究在我国迅猛发展,进入了多元角度的研究领域,如从语言认知(程琪龙,2002)、语用意义(匡方涛,文旭,2002)、文化比较(王文斌,姚俊,2004)、应用语言学(庞继贤,丁展平,2002)等多视角探讨隐喻表达。而在汉英翻译方面,2004年以来,国内外的外语研究刊物上也出现了几十篇论述英语与翻译的文章。

刘法公在其所著《隐喻汉英翻译原则研究》一书中提到了汉英翻译的可译性。首先,隐喻是一种思维方式,这是它的本质,是人类所共有的思维方式。因此,他认为人类隐喻思维的共性决定了汉英隐喻存在共性,从而决定了汉英隐喻的可译性。其次,通过建立起中英语言与文化间表现隐喻时的某种同质或相似与相近的寓意关系,中英隐喻翻译也存在其可译性,“可以使原文与译文的喻体不但形式吻合,比喻意义也聚合,从而可以达到译文与原文都是用一个已知概念来阐释一个未知概念的修辞效果”。

在汉语文化中,隐喻俯拾皆是,普遍存在于人们的日常生活中,丰富了语言表达及人们的思想。例如:

国庆节期间,全国各大景点人山人海,热闹非凡。

泰山就是一部书,一部厚重的历史书。

此外,近几年兴起的网络流行语既生动有趣,又具有深刻的隐喻寓意。例如:蚁族、蜗居、剩斗士、表哥、微信乞丐等。

同样的,隐喻在英语中也十分普遍。例如:

Time is money.(时间就是金钱)

I sleep in the basement during the dog days of August.(在炎热的八月份里,我就睡在地下室)

Truth and oil are ever above.(真理和水里的油一样,总是显而易见的)

中英隐喻的共性和普遍性决定了中英互译必然涉及隐喻的翻译。正如刘法公所说:“任何从事翻译的人都必须经受翻译隐喻的折磨……”隐喻现象是历史文化的烙印,普遍存在于任何一种语言文化之中,任何翻译活动都无法避免隐喻翻译,可以说,隐喻翻译的成功与否决定了翻译的成败。因此,中英互译隐喻翻译研究的必要性是毋庸置疑的。随着西方隐喻理论在国内的兴盛,国内语言学者开始将隐喻理论用于汉英隐喻比较。2002年,张光明在其所著《英汉修辞思维比较与翻译》的第七章“隐喻”中探讨了西方隐喻及其思维方式,在第九章“从认知语言学角度解读和翻译隐喻”中也专门研究了隐喻的认知理论问题。2004年以来,许多文章都论述了隐喻与翻译问题及方法,包括“直译法”、“意译法”、“注释法”等。2008年,刘法公在其所著《隐喻汉英翻译原则研究》中首次提出了隐喻汉英翻译的三个原则。

三、中英翻译中的隐喻翻译原则及其内涵

根据刘法公的观点,中英翻译中的隐喻翻译原则:①保持隐喻特征;②接通汉英隐喻的关联文化内涵;③根据语境弥补文化喻体缺失(刘法公,2008)。

1.保持隐喻特征

刘法公认为,汉语隐喻原文在翻译之后应能在英语译文中保持其喻体特征及寓意,亩使英语译文读者在阅读过程中能够获得与汉语原文读者相同的信息和意象感受。如:

原文:豆腐渣工程

译文:bean-dregs project;jerry-built project

(《新世纪汉英大词典》,外语教学与研究出版社,2004)

其中,bean-dregs作为英语译文喻体,虽然有一定的联想力,但仍会使译文读者理解起来较为费力,因为我们必须要考虑这样一个事实,即英语母语者的文化思维中是否存在相应的比喻意象,英语中比喻“工程项目粗制滥造,质量低劣”可用jerry-built这个喻词。其中,jerry源自人名Jerry,有“王老五”之意,暗指“低劣;简易”。显然,上述后者译文很好地体现了英语译文中隐喻特征保持这一原则。

原文:烫手山芋

译文:hot potato

“烫手山芋”在中文里指的是“麻烦事”、“棘手的问题”或“难对付的人”。而“potato”一词在英文里特别有意思,常可以用以指人,例如“small potatoes”表示“小人物”、“微不足道的人”。“hot potato”则有中文“烫手山芋”之含义,同时喻体“山芋”与“potato”同属植物类,形式上更为对应。此译文也体现了隐喻特征保持的原则。

2.接通汉英隐喻的关联文化内涵

其内涵为:在掌握汉英语言和文化的基础上,汉英隐喻的译者应寻找原文和译文喻体所表达的事物或概念间的关联内涵,“建立起某种同质或相似与相近的寓意关系,使原文与译文的喻体形式与喻指都吻合,达到译文与原文都是传递同一个隐喻”(刘法公,2008)。隐喻是历史文化的烙印,有着深刻的文化寓意,从这个角度来看,译者肩负着传递中英多元文化的重大职责,必须掌握熟悉中英文化的异同点,在“保持隐喻特征”的基础上,“接通汉英隐喻的关联文化内涵”,力求中英文化的成功转换。试从隐喻特征及文化内涵分析如下译文:

原文:过河拆桥

①《新世纪汉英大词典》,外语教学与研究出版社,2004:619.

译文A:burn one’s bridge behind one;

译文B:spurn one’s benefactor after fulfilling an objective;

②曾宪灵,强瑞春主编,《迷你汉英分类词典》,世界图书出版社,2005:748

译文A:remove the bridge after crossing the river;

译文B:discard one’s helpers after their help is made use of

上面所列举两组译文中,译文A都采用了直译的方法,译文B则采用了意译的方法,意思都很清晰。然而对于译文A,我们需要在这里打个问号,即英语文化中也有“过河拆桥”的典故吗?直译能否让他们产生共鸣呢?译文B虽然解释了“过河拆桥”的文化内涵,却失去了喻体的形象性,在一定程度上未能较好地体现其中所蕴含的民族思想智慧的凝练。

试比较如下译文:

译文A:cast dirt into the well that has given you the water.(由英语谚语cast no dirt into the well that has given you the water改写而来)

译文B:the danger past and god forgotten.(《海词词典》APP)

其中译文A的喻体dirt及water与中文的“桥”、“河”相对应,而其所蕴含的文化内涵也与该中文成语相近,因此,是符合上述两点原则的更为英语母语读者易于接受理解的译文。译文B采用了意译,其喻体danger,god间存在相关联的寓意,其中god更是毫无歧义,很好地体现了保持喻体特征及接通语言文化内涵的中英隐喻翻译原则。

3.根据语境弥补文化喻体缺失

此即从跨文化交际角度,根据中文文化寓意设定英语译文语境。该语境在文化内涵方面起到一定的弥补作用,使中文表达的思维意象能够在英语译文中既保持一致,又能保障其深刻寓意。在翻译过程中,文化隐喻意象难免会出现不同程度的缺失,该原则可以将此缺失减少到最低程度,保证基本文化意象的传递。事实上,该原则涉及翻译的可译性问题,一直以来,中外翻译研究者在该问题解决上倾注了大量的心血,在汉英隐喻方面多用直译、意译、直译意译相结合,注释法进行处理,但刘法公认为,“收效甚微,译文缺失依旧”,“……汉语隐喻喻体的生动意象在译文中消失,原文富含的寓意被‘浅薄’化,译文读者不能领略原文文化”。他受h语歇后语结构的启发,创立了“文化喻体直译+内涵‘解’译”的翻译方法,认为该方法“既能把汉语的文化喻体在译文中保持下来,让英语读者分享汉语文化喻体丰富物象,又能领悟汉语文化喻体的深邃意象”。以下为其运用此方法翻译的几个例句:

(1)逼上梁山:be forced onto Mount Liang――cornered but desperate for a way out

(2)近墨者黑,近朱者赤――Staying near link,you will get stained black――very careful in choosing your company.

(3)树倒猢狲散:Once the tree fall,monkeys on it will disperse――no more power to depend on.

四、结语

随着西方隐喻理论的兴起,隐喻研究也在我国语言学界有了蓬勃发展,研究视角呈现多元化,涉及语言修辞、认知学、应用语言学、跨文化交际、翻译等。其中,中英隐喻翻译研究将隐喻与翻译理论相结合,刘法公更是提出了汉英隐喻翻译的三个原则,其研究成果对中英翻译起到有益的指导作用,并在此基础上促进中英文化的相互交流。然而,该理论仍存在一些不足,例如较少关注隐喻翻译过程中所涉及的归化及异化处理,以及其中归化、异化对跨文化交际所产生的影响。

事实上,在翻译过程中强调隐喻的喻体特征保留及文化内涵接通往往易造成归化趋势,从而影响到不同文化间更为灵活、自由、广泛地交流。文化交流需要共通,也需要外来新鲜血液的加入以寻求发展,我国英语文化教育的目的于此,汉语文化的输出同样如此,即使中国元素融入更为广阔的英语世界。因此,在接下来的研究中,我们应更多地关注中英隐喻翻译归化及异化处理问题,以更好地将浩瀚广博的中国文化有效地输出至全世界。

参考文献:

[1]蔡龙权.关于把隐喻性表达作为外语交际能力的思考[J].外语与外语教学,2005,6:21-25.

[2]刘法公.谈汉英隐喻翻译中的意象转换[J].中国翻译,2007,6:47-51.

[3]李福印.概念隐喻的理论和存在的问题[J].中国外语,2005,4:21-28.

[4]程琪龙.语言认知和隐喻[J].外国语,2002,1:46-52.

[5]匡方涛,文旭.隐喻的认知语用学研究[J].外语学刊,2002,4:42-45.

[6]王文斌,姚俊.汉英隐喻习语ICM和CB的认知对比考察:以汉语的四字格隐喻习语为基点[J].外语与外语教学,2004,5:36-40.

[7]庞继贤,丁展平.隐喻的应用学研究[J].外语与外语教学,2002,6:9-12.

[8]刘法公.隐喻汉英翻译原则研究[M].北京:国防工业出版社,2008.

[9]张光明.英汉修辞思维比较与翻译[M].北京:军事谊文出版社,2002.

[10]惠宇,主编.新世纪汉英大词典[Z].北京:外语教学与研究出版社,2004.

[11]曾宪灵,强瑞春,主编.迷你汉英分类词典[Z].上海:世界图书出版社,2005.