当代书法艺术发展中的几个问题

时间:2022-05-02 05:57:19

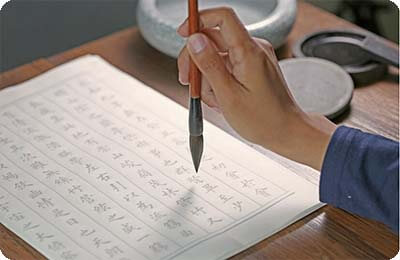

书法作为中国传统艺术的精粹,历史悠久,内蕴深厚,代不乏人。进入当代,文化赖以发展的物质基础、社会环境、传播条件发生的巨大变化,既为书法艺术的发展提供了更加广阔的空间,同时又使其面临新问题、新情况。当前书法艺术发展过程中存在的主要问题有:由于书法实用功能的弱化,书法基础逐渐萎缩;受西方文化的冲击,传统艺术精神日益淡漠,继承不足;因功利思想的驱动,脱离汉字和书写的基本法度,浮躁的创作风气盛行。当前,如何坚持优秀传统,创造富有时代精神的书法艺术成为书法发展的主题。从繁荣传统艺术、弘扬时代精神和保护民族文化、提升中华文化竞争力、确保国家文化安全的高度,需要认真思考、总结当代书法艺术发展过程中的各种问题,健康稳定地推进中国书法的可持续发展。

当代书法艺术的发展,必须处理好以下几个关系:

时代主流书风与艺术多样性

中国书法艺术在历史发展进程中,流派纷呈,繁花似锦。但任何一个历史时期,都存在鲜明的时代主流书风。

当代书法艺术的发展,既要求书法艺术作品能够与时俱进,符合人民大众的审美观,通过富有质量的艺术创作,感性地展示和弘扬时代的主流审美理想和价值观念,还要求书法艺术呈现多样化,使书法事业能够协调发展。

当代,特别是改革开放以后,书法迅速繁荣,随着文化需求的多元,艺术呈现风格的多样化,一部分是在老老实实地走继承传统的路子;一部分是在传统的基础上,结合当今艺术发展的最新理念,试图借古开新;一部分则是想走出传统发展模式,另辟蹊径。这些艺术探索,各有得失。

主张继承传统的,固然没错,但如果一味沿袭,从实质到形式都没有新的收获,其继承也就大打折扣。在博大精深的传统书法面前,能够真正地深入,很难;能够在传统基础上略有创意,更难。那些在继承的道路上下苦功夫、笨功夫的人,投入了很多,尽管见效甚微,但他们能够耐得住寂寞,令人肃然起敬。

主张继承创新并重的,在碑、帖两大流派基础上进行探索。特别是借鉴考古发现所提供的历代书法新资料,如秦砖汉瓦、简牍帛书、魏晋残纸、墓志造像与敦煌遗书,融入当代创新的手法与观念,是这一庞大群体力主创新的主要依据。实际上,这是清代碑学书法的一种延续,只是在内容和形式上更加广泛而已。这一群体涌现出了不少才思敏锐的书家,出现的问题是,由于部分书家传统笔法继承不够,又缺乏必备的文化素养支撑,雅的少,俗的多;内蕴少,形式多。继承在今天的文化环境中绝非易事,创新也要看本质上有没有突破,只在形式面貌上与古人拉开距离还远远不够。

欲打破传统书法的旧有模式,借鉴西方艺术手法,虽然其探索精神不能轻易否定,但如果在作品中背离汉字基础,打破中国书法空间布局,抛弃传统固有的法度,则是背离了书法的本质,误导了大众的观赏,它对于传统书法的影响不可低估。

当代书法的发展离不开正确的文艺批评。原则上说,从书法发展的大方向来看,只要是立足于汉字,立足于书法本体,无论探索的方向、主张是什么,都是应当鼓励、肯定的,不存在孰是孰非的问题。客观地对待、认识不同探索方向的得失,十分重要。否则,会造成盲目跟风,牺牲了大批本来有艺术才华的青年。缺少包容的学风,会造成书法界内部相互攻击、屡发诘难。

当前的艺术批评,一种是奉承阿谀,不负责任地大肆渲染;一种是缺乏宽容,鞭挞讨伐,攻击辱骂。真正的充满善意的平等的学术探讨,不太多。与文学界早已开展起来的文艺批评相比,书法家的“百家争鸣”还没有充分开展。艺术批评的滞后,直接影响了书法艺术的健康发展,不负责任的吹捧破坏了艺术界的风气,污染了艺术爱好者的眼睛;以自我为中心的攻击讨伐,更是对和谐书法的严重破坏。至于有的书家不从业务上下功夫,专靠炒作赚取名声,与影视界的制造绯闻增加知名度、提高上镜率没有根本区别。

回顾现实,总结得失,要切实做到发展时代主流书风与坚持艺术风格的多样性,还有很大距离,任重道远。

社会功能与个人追求

不少书家在市场经济条件下,忽视书法作为艺术的社会功能,迷失自我,热衷标新立异,形式至上,理想式微,不从作品的思想、内容和艺术表现力上下功夫,而是靠花样翻新,制造视觉刺激,其艺术创作脱离了大众审美需求,实不足取。

今天的文化生活中,出现了一种十分矛盾的现象,一方面是书法艺术的空前繁荣,一方面是大师和经典的某种匮乏。艺术史证明,大师和经典不是凭空捏造的,不是自封的,不是小圈子捧出来的,关键要看艺术家能否自觉地把自己的艺术创作与大众的审美需求融为一体,所有的大师,都必须得到大众的认可,所有的经典必须无条件地接受社会实践的检验。那些具有恒久艺术魅力的作品,无不反映普通大众的审美情趣,无不源于他们的生活和创造。

书法家只有把自己的艺术追求融入为社会为人民服务的功能中,才能真正体现出自我的价值。为此,应不断加强自身艺术修养,提高艺术表现能力,才能跟上时展的要求。有的书家,殚精竭虑,闭门造车,自认为是创造发挥,但作品拿出来,并不能产生预期的效果,群众看不懂,就必然遭致冷落和拒绝。有的人总是抱怨群众的眼光太低,实际上随着社会的发展和物质文化生活的改善,群众艺术鉴赏水平的提高是惊人的。二十年前把颜、柳写像了,就能参加全国展,一件魏碑作品,仅仅从形式上写得粗壮雄浑,就能赢得喝彩,今天就不行了。大众是文学艺术最权威的评判者和鉴赏者,如果书法艺术局限在小圈子里交流,不能与大众产生共鸣,不肯从经典作品中积累素材,丰厚艺术底蕴,不肯向大众学习,感受他们的生活气息与审美情趣,而是躲在“象牙塔”里,满足自我,就不可能把个人的艺术创作与时展结合起来,创造出富有时代精神的书法作品。

道德修养与艺术实践

艺术工作者是创造精神产品的特殊劳动者,其自身的道德修养、思想觉悟、精神境界、知识积累、艺术功力直接决定着作品的质量和意境。我国当前处在改革转型期,多元的价值观,一方面扩展了人们的选择自由,但另一方面,也模糊了一些基本的道德判断,以丑为美,以恶为善,以耻为荣,以戏谑为崇高;以经济利益为中心,金钱至上,对社会公益漠不关心;弄虚作假,投机取巧,凭空炒作,急功近利,这些反传统道德的现象不可忽视。总书记最近提出了“八荣八耻”观,这既是对中华传统道德观的高度概括,也是新时期国民的起码道德标准。一切艺术家都应率先垂范,做一名真正“德艺双馨”的艺术家。

书法家在加强自身道德修养的同时,更要注重艺术实践。

首先,不断涵养自己的文化底蕴。由于一个世纪以来传统文化屡遭破坏,造成了文化上的断代和阻隔,生活在现代社会的书家普遍缺乏对古典文化的亲近感。书法生存的环境,特别是文化根基,大为削弱。书法是一种文化,是文化人自然而然的事情,但随着“文化人”知识结构的改变,书法与“文化人”之间出现了断裂的现象。面对现实,书法家要在继承书法艺术的同时,学习中国的传统文化,研究古今艺术精神的变迁,充实个人的知识储备,开阔视野,丰富阅历。

其次,坚持艺术标准。有人以艺术风格的多样性否定艺术标准,这站不住脚。艺术标准不等同于度量衡,但它事实上是存在的。古代的书法,在当时称雄一世的未必流传至今,遭遇冷落的可能在当今大放光彩,说明历史的检验、筛选,有一套潜在的标准。书法艺术的标准可以简单地概括为三个方面:(一)具备可读性、观赏性。书法是汉字书写的艺术,书家在汉字书写过程中,发挥艺术想像能力和艺术创造能力,欣赏者又借助书家的汉字书写感知其美。(二)符合书写的法度。书写的法则,古人几乎已臻完美。杰出的书家具有精深娴熟的笔法运用能力和想像独特的空间造型能力。书法是一种技艺,技艺不过关,则难以成为艺术。每一个动作细节都是有规矩的,交代清楚,变化丰富,技术到位。任笔为体、聚墨成形都不行。衡量一名书家书写艺术水平的高低,这是一项非常关键的标准和参照。(三)雅俗共赏。“雅”是书家人文精神的流露,是书家个性修养的综合体现。境界深远、富有品位、蕴涵情趣、自然大方、通俗易懂才是真正的大雅。

第三,在继承上创新。当代书家并不缺少创新意识,缺少的是继承的深度。随着现代文明的发展,人们动手机会大为减少,基础薄弱,技法生疏已经成为一个不可忽视的现象。近年来,书法界跟风现象迭起,古人说“积微成大,陟遐自迩”,而追随者却以成功者现有的成果为模仿对象,不从基础做起,抄近路,随大流,这除了功利的驱使之外,缺少根基支撑与自我意识是其中重要的原因。

客观对待书法发展的现实,既不能盲目乐观,也不能自我消沉。从目前书法人口数量、创作时间与普遍的书写技艺上,今不如古,传统书法艺术面临衰落的可能性。书法在古代是文人的“余事”,现在则成为专业,甚至成为一种职业,在书法专业化的同时,书家专务此道,从书写的质量、对书法的关注程度与研究力度上,也许不让古人。近年来涌现了一批优秀的中青年书家,笔法精湛,格调高雅,他们将是继承传统、创造时代书风的主导力量。