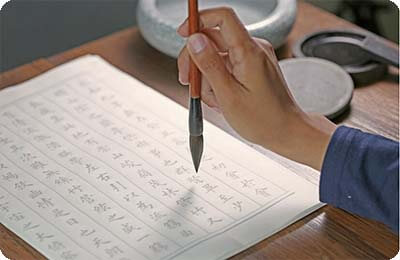

少儿书法教学新思考

时间:2022-05-14 04:18:57

[摘要]少儿书法的首要任务是教学生把字写的规范。整齐其次任务是要重视汉字间架结构能力的训练和提高

关键词:规范 美观 用笔 结构

当今的少年儿童书法教学仍处在一个历史的惯性怪圈中。目前从事少儿书法教学的教师大多是"半路出家"的,他们仅仅因为字写的好便当起了"老师",至于传统的书法理论知识和少儿书法教学的心理和原理,他们懂得并不多的,从而在长期实践教学中常常出现一些误导现象,也造成了少儿书法的畸形发展。我根据自己了解到的少儿教学实践,现就此谈谈自己的看法

这是小学三年级书法课堂上的一幕。真是难为了这些孩子!"按、压、钩、顶、抵"的确切含义恐怕连一个成年人也很难说清楚。可是,老师也有苦衷:教材上白字黑纸写着,怎能蜻蜓点水一笔带过?作为少儿书法教材,在用词造句上理应是深入浅出、通俗易懂的。然而,综观各种书法教材"行驻顿挫","起承转合"等半文不白的词句充斥其中。如一教材介绍"仰短横"的写法:"形态向右上仰起。落笔轻,渐由轻而重向右上仰行笔,再顿笔向里收笔。"很难相信这段文字对学生写好这个笔画能发挥正面作用。有句话叫做:"你不说,我倒明白;你越说,我是越发糊涂了。"古人论书法喜欢用形象化的语言,"屋漏痕"、"绵里藏针"等是非常生动传神的比喻,这是个好传统。可是,在使用白话文的今天,不加选择地套用古人的词句,肯定不会收到好的教学效果。我以为,少儿书法教材应是图文并茂,通俗易懂;书法教师的语言应力求简洁明了,形象生动。在作"中锋"用笔的线条分析训练时,有位老师对着学生讲"你们手中的毛笔,就如同一把刀,桌上的宣纸则是一块洁白的豆腐,我们用''中锋''的线条去分割豆腐,一定会很棒的。"下面的气氛马上被调动起来,而中锋用笔的方法及线条特征全在这看似游戏的氛围中得以很好掌握。

一、重"工具",还是重"艺术"

在博大精深的书法宝库中,从来就没有"普通"和"一般"的空间和位置,要想说点一般的规则、好懂的内容,就是与书法传统唱对台戏。更要命的是,假如你斗胆提倡平易实用,那就是自己戴上一顶"俗书误人"帽子。"平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平","便不是书"。这是王羲之他老人家说的,谁敢怀疑。当今的书法风尚则走得更远:一说"书法",便是"张扬个性";如果端正匀称地"写字",连书法的"边儿"也够不着!把简明好看、便捷实用的字贬作"俗书"的传统,由来已久。即使是王羲之的字,因为阴柔秀美,也被韩愈讥为"羲之俗书逞姿媚";元代赵孟頫的字润媚圆熟、好看便用,但在很多书法家眼里,也是"奴书"、"俗书"的代表。明清两代盛行方正光洁、整齐匀称、特别适合于实用的"台阁体"不断受到强烈的排斥和拼命的攻击。现代书法家,一提"赵字"和"台阁体",大多也是不屑一顾甚至嗤之以鼻。这样,一方面要把字写正写美写通俗,一方面要叫书法出奇出怪出个性--而且,这种矛盾和冲突在整个书法教学中又是贯彻始终、无处不在的。这就使书法老师特别为难。本人认为,少儿书法教学的首要的任务应是让学生把字写得规范、整齐,然后才是美观。从这个意义上说,少儿书法课改名为"写字课"或许更符合实际。

二,重"用笔",还是重"结构"

延续至今,教材里讲书法,十之八九都是"用笔"的内容;课堂上练功夫,大部分时间也一定是消磨在"点横撇捺"之中。点有多少种、捺有多少类,更有"悬针""垂露"、"方圆正侧"数不胜数。就是钢笔字,老师的讲解,也反复强调"行、驻、顿、挫"。这个结论对吗?似乎毫无疑问,早成定局。可是,再优美的笔画,只有附着在合理的"结构"上才能"锦上添花"。假如结构先已东倒西歪,就是用了王羲之、颜真卿的笔法,这字也无法组合成漂亮的造型。所以,重视结构,"先正房架再聚砖瓦",才是科学合理的。在硬笔字中,"结构"更是起决定性的作用。所以,老书法家启功先生针对赵孟頫的"用笔为上"论早就提出质疑:用笔何如结字难,纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。他认为结构不但重要,而且还应该是有规律可循。这个看似简单的道理,却不是书法教师所能普遍接受的。书法课堂上,"用笔"的"洪流",还是铺天盖地。书法课上讲"结构",大多只是作些点缀,了了数语,泛泛带过。为什么总是少讲结构多练用笔?其中有一个"隐私",是"用笔有得说,结构空无凭"。古今名家讲用笔,长篇大论、口若悬河;但一说到结构,常常一语带过,比如"上紧下松"、"左高右低"之类。这类的说法,缺乏量化分析,很难解决具体问题。比方课堂上老师提醒:"这个字是左高右低"。结果字写出来,"左高右低"都做到了,但几十个人笔下的同一个字,还是"千姿百态",为什么?因为"左高右低"人人看得见做得到,但究竟"高多少""低几许",在"数值"的把握上,却是可以"差之毫厘,失之千里"的!书法课如果不重视结构能力的训练和提高,不能提供目测和分辨的简明办法,只靠"提按起落",要学生写好字,就只能白忙活!我以为,正确的理念应该是:掌握"结构",才是写好字的核心。在间架结构的研究上,时人不断探索,创造出回宫格、新米字格、包络网格等各种书法字格,对结构的"量化"无疑会产生积极的作用。只是鱼龙混杂,需要大浪淘沙,去芜存精。

三、"取法乎上",还是"取法乎适"

针对少年儿童的书法教学不仅要"取法乎上",还要"取法乎适"。因为,只有合适的,才是最好的!对初学者来说,范本的艺术水平不是首要考虑的因素,字口清晰、用笔交代清楚、学习者本身感兴趣倒是十分重要的选择标准。我在大量的教学实践中,我觉得从规范隶书如《乙瑛碑》、《曹全碑》及赵体楷书入手更具有合理性。少年儿童书法学习在入手方面,有一个原则需要牢牢把握,就是兴趣培养与技巧学习。只有选择易于掌握,同时具有一定技巧法则的范本,才得以使教学质量和水平有所提升。汉代的规范隶书,如《乙瑛碑》,其用笔的起伏变化比唐楷要简单许多,结字规范,它非常适合少年儿童作为学书基础。在选择版本时,还尽可能选择印刷精良、字口清晰的墨迹本。为便于学生体会其用笔,还可以参阅近代甚至当代人的临本。唐代以后,楷书方面卓有成就的,只有元代赵孟頫一人。他的楷书风格稳健,且传世作品多为墨迹,其用笔提按动作交代清楚,初学者很容易上手。它行笔灵活不失楷书法度,极好地结合了艺术性和实用性。因此,对于学过隶书的学生来说,再转学赵体行楷,自然事半功倍,赵体行楷用笔的灵活性、生动性,又能为行草书的学习作极好的铺垫。

综上所述,关于少年儿童的学书启蒙入手方面,"取法乎高"并不是高明之举。汉代的规范隶书、赵体行楷既"高"又"适",以此作为学书切入点,再加上正确的诱导,学书者在短时间内获得较大的进步才是有可能的。

参考文献

[1]白爽《挣脱惯性的怪圈》

[2]李开发《关于青少年书法教学的几点尝试与思考》