基于分布式水文模型的城市雨洪排放系统优化设计

时间:2022-10-10 11:24:38

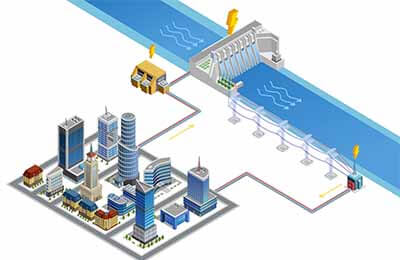

【摘要】本文在分析现有城市雨洪排放系统的脆弱性的基础上.结合分布式水文模型应用于雨洪排放系统设计的优势.提出了基于分布式水文模型的城市雨洪排放优化设计的思路,并给出了系统优化的若干建议。

【关键词】分布式水文模型;雨洪排放系统;优化设计

1、现有雨洪排放排水系统的缺点

(1)现有雨洪排放系统设计标准偏低。我国城市现有雨水排水管网的设计暴雨标准大多是几年一遇,最高的也只是20年一遇,明显偏低。我国城市化进程速度很快,很多城市目前的局部降雨状况已经大大超过了当初的设计值,排水系统已经不堪重荷,局部区域的雨水不能及时得以排放。形成内涝,内涝又破坏排水系统,使得排水能力下降,形成恶性循环。

(2)现有设计方法本身存在很多不合理性。目前我国大多数城市排水管网设计依据的径流量仍然是直接或者间接通过下面的推理公式得来的[1]。

QS=F.qs.Ψ

式中:QS-管道节点以上的设计流量;F-节点以上的汇流面积;qs-管道节点以上的设计的平均暴雨强度,由历史同历时的最大降雨强度统计得来;Ψ-径流系数。

应用推理公式的优点是简单迅速,但其本身很粗糙。一方面,设计的平均暴雨强度是通过历年的短历时最大降雨强度统计分析总结得出的,用它来计算形成的径流量有偏大之嫌,造成管网建设的浪费,实践中也证实了这一点。另一方面.该公式只是简单地使用一个“刊布”而未经实地检验的径流系数或平均径流系数来计算产流量,不能考虑城市化变化的趋势。 (3)排水系统设计施工中的问题。目前已有的排水系统设计存在很多的不规范性。如在排水管径变化时,当下段的管径计算值比上一段小,简单的取上一段的管径作为本段管径,这反应了设计方法的不合理性。施工中,为了减少工程量。管道埋深不能满足设计要求,在地质条件很差的时候,管道的坡度更是不能达到设计要求,形成淤积或冲刷[2]。

(4)排水系统管理中的问题。重建设轻管理,城市雨水管网在管理方面很是欠缺。一个好的设计排水工程.要想发挥其最大地效率。管理、优化调度与运行很重要。

2、分布式水文模型用于排水系统设计的优势分析

分布式水文模型应用于城市化排水系统的设计的想法,基于以下几点优势:

(1)设计暴雨更接近实际。传统设计方法将统计得来的单次的设计暴雨按照时程逐渐较少、在空间上平均来分配,这明显不以实际情况为基础。典型的降雨是一个先增加达到最大强度后逐渐衰减的过程。推理公式无法将这一复杂的过程用于设计,用分布式水文模型则可以。在确定本地区的“设计雨量”后,用典型降雨的时空分配特征来分配设计降雨,从而为设计提供更为客观的基础[3]。

(2)产汇流机理的科学化。使用水文模型可以从机理上解释径流的形成,从根本上消除传统推理公式带来的一些不合理性。计算正确时一般不会遇到排水系统越来越小的情况。从设计的前提到依据,都从实际情况和科学的角度出发,随着对产汇流物理机理认识的不断加深,模拟精度将不断得以提高,设计的依据越来越可靠。

(3)设计尺度更加合理。分布式水文模型则可以在细化的雨水搜集的区域内做特别的研究,不同的区域将会有不同的产汇流参数来精确反应该区域的特性。

(4)能够反应城市化进程中的设计要求的变化趋势。城市排水系统的设计研究需要更为精细,需要反应随着城市化进程加快出现的一些趋势。使用分布式水文模型,则可以将其一些参数(如下渗率、截留量、蒸发率等)与变化因素关联起来,可以结合对城市发展规划或城市化的趋势。在设计同时预测变化情况下的数值,使得设计兼顾未来[4]。

3、基于分布式水文模型的城市雨洪排放系统设计思路

在城市排水系统设计中应用分布式水文模型将大大消除现有雨洪排放排水系统的各种弊端。其设计思路是[5]:

(1)按照分水线和地势划分雨水收集面积,初步确定雨水管线,并确定各短管网的收集区域。雨水收集排放尽量的依照地形坡度.充分利用坡度进行地面汇流,在不影响输水能力的情况下减少管道工程量。

(2)确定设计暴雨及其时程分配。对设计时段的历年雨量进行统计分析或利用气象的资料将设计暴雨作为总雨深和历时的函数,确定设计降雨量,依据典型暴雨时空分布规律,并按照空间特性分配设计降雨。

(3)将降雨的时空分配值带入分布式水文模型进行计算,对降雨通过植物截留、地面储蓄、下渗扣除,求得相应区域的产流,并进行汇流演进计算,得到流量过程。依据流量过程进行管道设计。并逐一进行演算。完成初步设计。

(4)进行排水系统设计的优化。城市化进程带来雨洪排放系统很多不确定性,在这种情况下,对设计的雨洪排放系统某些环节做一定技术上的改进,可以增强排放系统的耐冲击性和适应性。

4、雨洪排放系统设计措施

实践证明,新型的雨洪排放技术应用于排水系统的设计确实大大地提高排水系统的效率。目前。新型的雨洪排放技术化分为两类:以实现及时排放为目的快速雨洪排放技术和以实现雨水利用为目的的雨洪利用技术。前者设法减少雨水在积水区的停留时间.而后者则侧重于用工程措施储蓄雨水而实现对其利用。在很多地方,二者区别并不明显。有结合的趋势。

城市雨洪利用技术一般用于缺水地区[6]。它用工程措施将雨水储蓄起来。然后常以中水的方式加以利用。如屋顶雨水收集技术利用屋顶水箱储蓄雨水,稍加处理后用作室内冲洗厕所;用停车场收集的房屋排水管和建筑物周边的雨水用作的冲洗车辆、喷泉:公园闲置池塘和水沟在下雨期间最大程度的截留雨水,用作浇灌植物和景观用水。在严重缺水的地区,收集的雨水通过渗渠长时间下渗,补给地下水.缓解过度开采地下水造成的“地下漏斗”、地面沉降和海水入侵等问题。

结 论

在设计中不论是运用人工技术还是利用天然设施,都是为了使得设计的系统发挥最大的效用。进行优化设计的系统如果实现了高效调度。即对雨洪的排放、分流、储存、下渗、利用等各个环节达到有机结合。将大大提高对雨洪的耐冲击的能力,缓解高强度降雨对排放系统的压力。有效地防止雨水的淤积。避免大面积内涝。

参考文献

[1] 段志华.城市排水系统的优化设计[ 科技情报开发与经济],2009,1 9(22):225 226.

[2] 张灵峰,张志军.北方平原城市雨水系统的优化设计[J].城市道桥与防洪,2008,(03):41―43.

[3] 陈锐,张志军.旧排水泵站的技术改造[J].中国给水排水,2007,23(08):26.29.

[4] 任立良,江善虎,袁飞,等.水文学方法的演进与诠释[J].水科学进展,201 1,22(4):586―592.

[5] 赵人俊,庄一鸽.降雨径流关系的区域规律叨.华东水利学院学报,1963,(2):53--68.

[6] 熊立华,郭生练,田向荣.基于DEM 的分布式流域水文模型及应用[J].水科学进展,2004,15 (4),517―520.