苏州的井水与水井

时间:2022-07-16 05:08:56

车前子,原名顾盼,1963年3月生于苏州;1998年起至今借住北京;20世纪70年代开始写诗,90年代起兼写散文,出版有诗集《纸梯》、《散装烧酒》、《像界河之水》以及散文随笔集《明月前身》、《手艺的黄昏》、《偏看见》等21种;还举办过三次个人书画展。

姑祖母常常会在井里养几条鲫鱼,用来吃水虫。她说只有鲫鱼不会弄腥井水,还说在井里养鲫鱼,起码要养两条,养一条过不了夜……我把大井巷里的井想象成酒井,唐朝苏州刺史、大诗人韦应物沽酒泼井,井也就成酒井……井圈特别好看:宋朝的静穆,仿佛吃素的老和尚;明朝的简洁;清朝的只图实用。走在小巷里,看到井圈,就像看到大地的眼睛。

在我看来,水有两种,一种是躺着的,一种是站着的。躺着的水是江河湖泊,站着的就是井水。当然还有一种天落水,也就是雨。至今民间还有把雨叫成“天落水”的。

《东坡志林》里有《论雨井水》:“时雨降,多置器广庭中,所得甘滑不可名,以泼茶煮药,皆美而有益,正尔食之不辍,可以长生。其次井泉甘冷者,皆良药也。”

坡把雨水井水都当成了药,所以明朝以来民间称坡为“坡仙”,是有道理的。仙人就是吃药吃出来的,圣人就是克己克出来的,诗人就是发疯发出来的。傅斯年说中国沉闷寂灭到了极点,其原因就是疯子太少,在我看来,也就是说诗人太少了。

因为我居住的城市独独不缺水,所以记忆里也就没有“多置器广庭中”这一回事,难免隔膜。书上是看到过的,如果记得不错的话,泻药要用雨水煮,雨水利下;补药要用井水熬,井水性藏。但终于没有试过。夏天暴雨,我们就被大人关在家里,说暴雨淋不得,这雨水毒。现在似乎是已经被科学证明了的。我至今相信中国传统或者说民间的直觉能力,这一点对我的写作极有影响。

那时候最为常见的伞是油布伞,伞骨为竹篾,伞面是粗布上抹着层亮晃晃的桐油,桐油的颜色有点像白娘娘喝了原形毕露的雄黄酒的光泽。我那时候是喜欢法海而惧怕白娘娘的,心想我以后娶个老婆如果也是一条蛇,该怎么办?看来我对婚姻的恐惧由来已久却又很喜欢,这是一种期待着变故的热情吧。

但我最初听到的好声音,与雨水有关。春雨在屋瓦上沙沙飘着,从檐头落入吊桶里,“叮”,现在想起这声音,还觉得是好声音。我有一年写诗,就希望我的风格是“春雨在屋瓦上沙沙飘着,从檐头落入吊桶里,‘叮’”的风格。

井中养鲫鱼,可吃水虫

不过,我与井水还更亲缘一些。前几天偶读周密的《浩然斋雅谈》,一上来就是“井”。他说有一种鱼善食水虫,故人家井内多畜之。我就想起我的姑祖母,她常常会在井里养几条鲫鱼,她说用来吃水虫(过几天她再把鲫鱼吃掉,又养新的)。我问为什么不养其他鱼,她说只有鲫鱼不会弄腥井水,还说在井里养鲫鱼,起码要养两条,养一条过不了夜。印象里也的确如此。

我是在井里养过金鱼的,井水照着蓝天白云,幽幽的自然有一段富贵郑重。今天早晨吃到云南大头菜,觉得好久没吃了,心里竟然也会生出一段富贵郑重。我的富贵很便宜,不需要锦衣玉食。富贵也有忘形之美。

在我的故乡,有一种风俗,说是从井里吊出来的井水,就不能再倒回到井里去,否则是会生虫的。

我小时候除了怕白娘娘,还怕老虎。我要到井边玩,大人就会喊:“快过来,井里有老虎”。以至于我在童年时代一直以为老虎跟鱼一样,都属于水里的动物。这虽说有点愚昧,有些古怪,倒也暗暗养育起我的想象力。有一次朋友问我的一首诗,他让我解释解释,我说“井里有老虎”,朋友更不明白了。我现在和盘托出,他该明白了吧。

古代有一个词叫“井华”(或称“井华水”),是说早晨初次吊的一桶井水,就叫“井华”,尤其擅长治口臭。它可以治许多病,至于还能治什么病,我就不记得了。但我记得能用早晨的井水治眼病的,倒不一定非是“井华”不可。

《易经》里有“井”卦,卦辞有“改邑不改井”云云,在我看来,说到了世俗生活中的诗意。我不求甚解,常常把“背井离乡”想成一个人能背着口水井离开故乡,这多好玩,你们背剑背琴,猪八戒背媳妇,而他背的是一口井,多不容易。

形式多样的苏州水井

没有什么地方的水井有苏州这里多。苏州的水井不但多,还多种多样——在形式上:独井;双井;三眼井;四眼井;七井。七井在中张家巷梵授寺前河中,各有巨石掩之,嘉庆十九年涸。有七井的地方还不止一处,自跨塘桥直北至齐门,有古井七口在路旁,以压城中火患,究竟“以压城中火患”是七井的真正用途,还是风水井,还是兼而有之,我不知道。

三眼井有排成一列的,也有写出个“品”字:品字井。品字井在汤家巷中,明申用懋记勒石。这申用懋是万历癸未进士,官至兵部尚书。爱听弹词《玉蜻蜓》的人都知道申时行,申用懋就是他的儿子。

还有“井挑桥,桥挑井”的,昔人谚云:“出娄门,九槐村(有九棵唐朝时候的槐树,清朝时还幸存两棵),井挑桥,桥挑井”。所谓“井挑桥”,是指桥底有井;所谓“桥挑井”,是指桥两堍都有井。

有画意的井叫凤眼井,在凤凰山下,甚小,土人汲以缫丝,甚佳。只知道酿酒重视水质,原来缫丝也是如此。汲井水以缫丝,是一幅好图画。

有的巷名就以井为志:大井巷,大井巷即大酒巷,唐人于此酿美酒处,就尽可以给我想象了。西北有个酒泉,我特意跑去一喝,一点酒味也没有,甚甘冽,倒可以解酒。我就把大井巷里的井想象成酒井,唐朝苏州刺史、大诗人韦应物沽酒泼井,井也就成酒井。北有酒泉,南有酒井;双井巷。

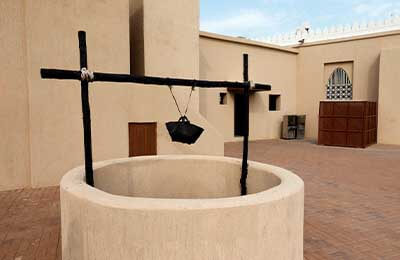

静穆、简洁或实用的井阑

在清代学者顾震涛的《吴门表隐》里,多有对井阑石刻的记录,他还搜集了他人的记录,这在其他的地方志书里不多见:“墨池园井阑石刻有‘宋祐七年腊月兀判司宅重修’等字”,“朱长巷井阑石刻有‘义井’两大字,‘元大德八年六月旦日盛带住坐二十八王大妈舍财造’等小字”。井阑现在通常叫井圈,或者叫井阑圈。

井圈又特别好看。宋朝的静穆,仿佛吃素的老和尚;明朝的简洁;清朝的只图实用功能。它们都是石头的。走在小巷里,看到井圈,像看到大地的眼睛——朝井里望一眼。

有象形的石井圈:一只北瓜似地清供在清水之上。这个我见过。有把井圈做成扇子形的,而这只是我的猜测。扇子井在雍熙寺大殿后西首,吴周瑜故迹,久旱不竭。我想这扇子井没有典故的话,就可能是把井圈做成扇子的形状。如果是三国时期就叫扇子井,井圈一定是宫扇的样子吧。

一些井圈的内壁凿了一条条直杠,吊桶的绳子沿着直杠下滑,方便了吊水的人,但这样的井圈先破了相,自然显得丑陋了。

苏州完全可以做一个水井博物馆:有关水井的图片、资料、艺术片;挖井工艺;淘井技术;让参观的人学习吊水——我想现在的孩子大都不会吊水了;井圈陈列……

前几年,我建议苏州做一个小巷博物馆。如果资金缺乏的话,水井也可以作为小巷的一部分,做在小巷博物馆里。水井是比小巷更古老的物事,在我看来,城市是从水井开始,水井也就是城市的滥觞。靠水而居是对环境的利用,而知道挖井,这才是人类的创造和发明。苏州的水源丰富,挖了如此多的水井,说明苏州人具有浓厚的城市意识——但其实,以前的苏州人挖井,像修路造桥一样,是为了积德,也有为了超度亡灵的。