酷睿减肥―Intel Core2 Quad Q8300测试

时间:2022-04-22 11:19:27

中端卫士

中端产品的定位从来是历史和具体的,在Intel的历史上,造就过不少超凡脱俗的超级产品。如果掐掉Intel以前的大手笔,从当年最火爆的Celeron 300A开始算,10年间Intel已经在技术和市场上练就得炉火纯青了。因而能够根据市场的需求,合适地推动合适的产品进入合适的细分市场。

两年前,Pentium品牌再度复苏,从而人为地在酷睿和赛扬之间制造了新的市场机会。在大家都快把赛扬忘记的时候,Pentium双核已然成了中端和入门市场的主心骨。如果不是看到E5200这类产品的火热,还真不敢相信,它也能够在入门级市场表现得如此火爆。

但是,Intel的用意并不完全在此,它还有更大的计划,那就是―重新塑造中端的形象。所以在推出Pentium双核产品之后,随着工艺的进步,这个系列自身的进步和演化便自成一派。E5200之流有3MB缓存之后,Intel还决定推动更有意思的产品出现―让中端的Q8300再掀风浪。

中端的CPU应该定价在1000元左右,最重要的是还有一些主流的特征―比如虚拟化的支持等等。当然我们不需要讨论它的性能定义范围,从产品本身我们就能够看到一点性能的影子。Q8300在结构上,好像是把两个E2XXX系列的产品拼接起来,因而二级缓存只有4MB,而不是E5200的两倍,虽然在频率上,它们是一样的。但是在工艺上,却与E5200同出一源,都用45nm工艺,所以发热量特别低,搭配的风扇和散热器看起来相当业余,薄薄的一片,用起来还感觉不到处理器的热量,Intel 45nm工艺还真是了得。

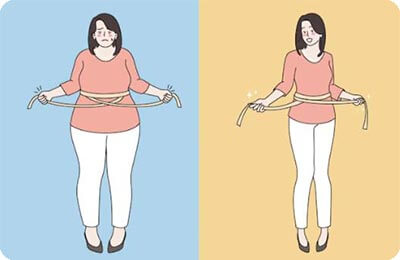

因为把二级缓存脱掉了一大半,就如同减肥之后的酷睿,身形肯定要瘦小不少,除了散热方面的差异之外,我们还可以发现: 这个四核产品,在架构上貌似有些不一样,在处理器的底端,通常是耦合的电容和排阻,对比手里其他的酷睿四核产品,很多东西省略了,就很难判断是否是同样的核心。有一点可以确信,这个处理器显然没有办法调出12MB的二级缓存,或许它压根儿就没有。

缓存的纠葛

喜欢大缓存的用户可能会有些失望。从10年前的Celeron 300A到现在的产品,Intel在缓存和价格上拿捏得恰到好处,并且通过这两个指标很好地控制产品的定位,从而在不同的人群中达到不同的影响力。可以这么认为,Intel近10年来的CPU历史,就是在缓存上做文章的历史,也因为Intel对缓存的疯狂举动,才有了Extreme系列处理器的诞生。

只是风水轮流转。Intel在制造水平超越设计水平的时候,的确应该回头来看看,如果用最新的工艺重新去审视以前的一些处理器,得到的结论可能截然不同。Q8300与其是传统酷睿的减肥版本,不如说是E5200这样产品的全新升级。从Intel标配的散热器上我们就可以看出,Intel对自己的工艺是多么自信。

我特意拿了一个Core2 Quad Extreme QX9770,频率调成与Q8300一样,这样它们的差异就在缓存上了。虽然正常条件下它们的温升相差不大,一旦到了有负荷的时候,发热量的差异就体现出来了。给Q8300准备的散热器根本无法应付QX9770多出来的8MB缓存带来的发热增加。温度上升到一定程度,处理器明显变慢了,只得换上更大的散热器,才能勉强应付QX9770增加的散热需求。虽然风扇变快了,还有空调的凉风吹着,但是标配的散热器明显应付不了。

我也有心调查了Q8300二级缓存的情况。根据工业界的统计数据,4MB二级缓存在64byte的块容量下,速度极限是3GHz左右,而访问的延迟也最小。反过来说,Intel处理器的二级缓存,它们的容量差异很大,但是基本的数据块大小是一样的,而且Bank的数量也相当,所以从结构上来说,4MB应该最合适。也能够在正常情况下保证最高的效率。

其实,Intel是愿意被束缚的,因而在45nm工艺条件下,还坚持让处理器超越了行业内的标准水平。不过Intel官方目前还没有超越3.2GHz的处理器,虽然Core i7采用了更为激进的方式,长期工作的频率基调已经被缓存的速度决定了。

我们发现,Q8300二级缓存虽然容量小了,但它的读写速度提高了,发热量更低,可以拥有更好的环境适应性。因而在绝对性能方面,4MB二级缓存已经足够用,相比12MB缓存,性能不见得有多少劣势。

测试见证推测

我们搭配了一个相对中端的平台,使用了P35芯片组的主板,搭配的也是DDR2。这块主板由于带有节能特征,并且也是给主流用户配备,所以一些特性都有,不过极限就要小得多。所以轻松支持Q8300,支持QX9770就免为其难了。不说平台的配置问题,就以这个板子的供电模块来说,已经应付不了QX9770的功耗。在正常的工作状态下,周围电路已经热得不行,而处理器本身也是跌跌撞撞,甚至出现因为散热不好低频率条件下也进不了系统的问题。

从功率表上也可以读出,Q8300的功耗相当低,主流配置下,正常工作的功耗范围也就100W上下。我们买了E5200这样处理器的同事也都对这个系列的节能特性赞不绝口,省电能让你少交不少电费。Q8300虽然功耗比E5200这样的处理器高,不过也在散热器能够接受的范围,如果不事先知道两个处理器的差异,仅凭借散热器的温度差异,我们几乎分辨不出两个处理器。

所以在Intel的标准包装盒里,两个处理器提供的是一样的散热片,好像自Pentium双核推动以来一直没有改变过。而处理器晶体管数量已然增加了1倍,进步显而易见。

我们选择了几个简单的测试软件,测试模型也相对简单,主要考察处理器本身带来的性能差异,所以选择了专门针对处理器测试的软件,这次除了传统的渲染软件和视频压缩软件外,还添加了一款寻找质数的软件。并且主要是与降低频率的QX9770对比,同时还进行了虚拟机的简单测试。

我们发现,除了CinebenchR10这个软件分配任务的时候是堆栈式的,其他软件都是顺序式的。所以CinebenchR10能够获得与其他软件不一样的计算方式,它可以动态调配计算资源,比如当分配的一个任务提前完成的时候,可以将空闲的处理器再分配给没有完成的任务。这个方式很灵活,但是对系统资源的要求增加,这个时候对二级缓存的容量需求就变明显了。

其余的几个软件对处理速度更敏感,因而只要速度差异不大,多出来的8MB缓存一点用处都没有看到。在压力测试的时候,QX9770还一度因为发热量过大导致结果反而还比较低,完善散热之后,同频率的QX9770相比Q8300也没有什么优势,只有在CinebenchR10获益。

这出乎我的意料。我还以为多少会有些明显的差异,不过一般的应用数据量规模还没有那么大,4MB缓存已经完全可以满足。多出来的8MB可以看做是Intel的额外优惠,一般人不选也罢,留给商用平台去用吧。Q8300真值当,值得推荐。