李煜书法和他的“金错刀”

时间:2022-10-17 02:34:38

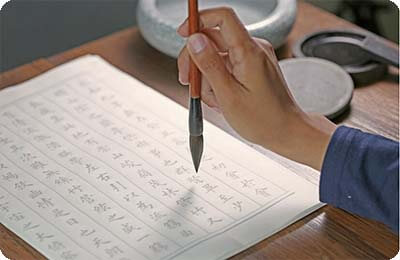

网上有很多人在问,李煜的书法是什么样的?关于李煜的书法资料,除了南唐画家赵《江行初雪图》上的题字,及李煜的行草《入其国帖》传世,网上能找到的非常少。关于李煜的书法介绍,有三个关键词:他传“二王”执笔法,称为“拔镫法”,传说中的“金错刀”,和大字“撮襟书”。

李煜(937-978年),五代十国时南唐国君,他于961-975年在位。读者对这位南唐皇帝的了解,除了知道他是一位性情软弱的末代君主,再有就是一位悲情词人。如著名的《虞美人》词,“……问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。

李煜的词,征服了一代又一代的年轻人。如他的《相见欢》:“无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院,锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味,在心头。”《破阵子》:“四十年来家国,三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝。几曾识干戈?一旦归为臣虏,沉腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日,教坊犹奏离别歌,垂泪对宫娥。”

近代著名国学大师王国维在《人间词话》中评价李煜对宋词的贡献时说:“温飞卿之词,句秀也;韦端己之词,骨秀也;李重光之词,神秀也。”他说温庭筠的句子秀逸,韦庄的词骨气秀逸,而李煜的词则是精神秀逸。王国维还说:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”

在史书中对著名人物的描写,都带有一些宗教神迹色彩。李煜,初名从嘉,字重光。传说李煜的一只眼睛有两个瞳孔,在相学中被称为“双瞳子”。具有“双瞳子”的人比较仁慈,传说上古帝王中舜,是上古帝王中的仁君,他的眼睛中也有一个“双瞳子”。

李煜的家庭出身为汉族,江苏彭城(今江苏徐州)人。相传生于天祚三年(937年)七月初七,这一天是传说中牛郎织女鹊桥相会的日子。现代的年轻人早把这一天,看做中国传统的情人节。情人节出生的李煜,自然是一个多情善感的人。所以,他能写出那样优美的诗词。

李煜是南唐元宗李第六子,于宋建隆二年(961年)继位,史称李后主。开宝八年(975年),宋军破南唐都城金陵(今江苏南京),李煜被迫出城降宋,被俘至汴京,初封为右千牛卫上将军,后又被封为侮辱性的“违命侯”。

关于李煜之死,目前有两种说法:一说宋太平兴国三年(978年)秋七月八日,于京师里第卧疾而卒;一说作感怀故国的名词《虞美人》,而被宋太宗毒死。李煜虽不精通政治,但其艺术才华非凡。不但精书法、善绘画,还通音律,诗文也有一定造诣。所有成就中,尤以词成就最高,如《虞美人》、《相见欢》等,被誉为“千古词帝”。

再回到文章的开头,关于李煜的书法介绍,如前文所说的,传“二王”执笔法的“拔镫法”,传说中的“金错刀”体,和大字“撮襟书”。我们先说“拔镫法”。古代的“灯”,为什么被写作“镫”。《说文解字》中说:“锭,镫也。从金定声。”又“镫,锭也。从金,登声。”也就是说,在《说文解字》中,“锭”和“镫”是通用的。而在《集韵・登韵》中这样解释:“镫,锭也。锭中置烛,故曰镫。”因从先秦至隋唐时代,宫廷中的灯,都是把蜡烛插在金属制品中的。

在四川三星堆博物馆中,藏有用来做灯台的“神树”,就是古老的宫廷“灯具”。而在另一部古代字典《正字通・金部》中这样说:“镫,亦作灯,俗作灯。”在现代汉语中,今天所用的“灯”字,是古代书的俗字。现代读者拜汉字简化方案之功,就很难想象古代人的“灯”,究竟是个什么样子了。

说到王羲之的笔法,我们对“拔镫法”多说两句。关于王羲之的书法,对当代读者来说,有很多未解之谜。比方说,王羲之为什么能写出如此优美的书法?王羲之所谓的笔法是什么样子的?在古代人的笔法当中,既包括了执笔的方法,又包括了运笔的方法。

而此处所讲的“拔镫法”,就是王羲之的执笔方法。为了研究王羲之的书法,有学者全面地考察了王羲之时代的书法文化生态。著名书法家高伟先生在他的《浅谈魏晋书法的文化生态》一文中,对王羲之时代的毛笔、纸张、家具、坐姿、执笔等,进行了一系列的考察。

古人毛笔的执笔方法,唐代书学理论家韩方明归纳为五种方式:双苞(即双钩)、单苞(即单钩)、撮管、握管、搦管等。在孙晓云的《书法有法》一书中,有这方面的专业介绍。李煜所谓的“拔镫法”,就是所谓的“单苞”执笔,有人又称为“单钩”执笔。

单钩执笔的方式,和现代人的硬笔书写执笔相同。这一执笔动作,和从烛台上拔蜡烛动作相似,所以古代人把这一执笔方式,形象地戏称为“拔镫法”。

魏晋时代以降,乃至整个隋朝,书写大字的人很少。一则受制于当时纸张的大小,当时的纸张只有一尺见方。另外,作为当时的士族阶层,认为写大字是工匠的事情。王献之就曾拒绝给殿堂题字,认为写大字是一种耻辱的事情。而当时书写的小字,使用单钩执笔足矣。

历史上,关于李煜的书法记载,除了“金错刀”书体之外,李煜还非常喜欢写大字。李煜写大字不用笔,而是用卷帛蘸墨进行书写。这种书写方式,让我想起读书时写黑板报,有同学曾经用抹布蘸水,在黑板上书写,然后再用粉笔双钩,书写出来的空心字。

不管是抹布也好,还是李煜的“撮襟书”,都是用织物蘸水或蘸墨书写。写大字的时候,手中的布吸收的墨量毕竟有限,要想不让字迹干枯,必须使劲拖曳碾压,才能完成一个完整的字。墨迹枯涩时,在纸上留下哆哆嗦嗦的痕迹,仿佛一根“烂绳头”的样子。时常在网上遇到有人用毛笔写这种字。如果你说,这字不好。他会说,你懂啥?这叫“振笔”,李煜的“金错刀”就这么写的。为了弄清啥叫“金错刀”,笔者在网上搜索了大量资料。确实发现很多文章中说,李煜喜欢行书,喜欢用那种虬曲而颤动的笔法写字,被称为“金错刀”。

百度百科上,“金错刀”有三种解释,一种是汉朝王莽所铸的钱币,另外两种是书法的笔法和字体,前者为南唐后主李煜所创,后者曾在唐朝张彦远的著作《法书要录》上记录。在百度百科的延伸阅读上,笔者在第四条上,发现了这种错误的渊源,引文如下:

――写字、绘画的一种笔体。《宣和画谱・李煜》:“李氏能文善书画。书作颤笔曲之状,遒劲如寒松霜竹,谓之金错刀。”清金农《吴丈弘谟携酒过寓园竹间对酌长句奉酬》:“君言秋凉再连话,为我泼墨画出金错刀。”

――《宣和画谱》谓:“后主又用金错刀法作画,亦清爽不凡,另为一格法。后主金错刀书用一笔三过之法,晚年变而为画,故颤掣乃如书法。”

看来,网络上说的李煜“金错刀”,原来出自权威的《宣和画谱》。“书作颤笔曲之状”,这显然是对李煜“撮襟书”的描述,此书作者却把它当成了“金错刀”。

金错刀,本来是一种货币。是汉代王莽篡汉之后,发行的一种货币。这种货币很特殊:第一,型质上看,这种钱上面是一枚“方孔圆形”的钱币,下边是一个“刀”形的尾巴;第二,从金融功用上看,它不是一般的等值货币,而是一种国家发行的信用货币。

“金错刀”上面,有错金的“一刀平五千”字样。也就是说,这枚带尾巴的错金铜钱,相当于可转让的“信用证”,或者是一张可转让的小额存单、支票、汇票一类的金融工具。“金错刀”只是王莽货币改制中,小型“信用证”中的一种。除了这种“一刀平五千”,等于五千铜钱的特殊货币外,还有“大泉五十”、“契刀五百”,然后就是“一刀平五千”。

从金融的角度看,王莽的货币政策非常超前。在没有等量黄金、或者白银的信用储备下,他竟然敢大肆印刷“纸币”,这等于人为地制造通货膨胀。难怪王莽的政权,像纸糊的一样很快就倒掉了,因他动了别人太多的“奶酪”。

流传下来的“金错刀”,无疑都是艺术珍品。其一,发行量少;其二,“金错刀”确实精美。当今的收藏市场,一枚品相好的“金错刀”都可以换一辆小轿车。李煜的书法“金错刀”,究竟什么样?从目前李煜留下的书法作品中,我们可以从他的《入其国帖》中窥视一斑。

《入其国帖》是李煜留下的唯一书帖,纵观整个书帖,字体刚劲有力,字的体势向右下倾斜。整幅书法的用笔,则字字中锋行笔,转折处线条弹性十足,丝毫没有偏锋折笔的弊端。他的每一个笔画,像劈开的竹片或者木片,在近现代书法家中,唯舒同的书法风格相似。此帖为大字行书帖,每行大约六至七个字的横幅手卷。

笔者在网上查到的资料,提到金错刀书体的特征:“写大字如截竹木,作小字如聚针钉,笔力瘦劲而又铁骨铮铮,始创于南唐后主李煜。传说李煜用这种‘金错刀’体写作,达到得心应手,变化莫测的地步。”

这段话当中,向我们透露了“金错刀”的特征,“写大字如截竹木”,和汉代钱币“金错刀”的形状相似,故曰其名为“金错刀”体。“金错刀”绝不是那种用笔干枯,一笔三摇断断续续的“烂绳头”,至少在《入其国帖》中没有发现这种所谓的“振笔”。

那么,“作小字如聚针钉”又做何解呢?针也好,钉子也好,都是硬如铁,直而尖锐的物体。很可惜,李煜的书法流传下来的很少。李煜在南唐画家赵《江行初雪图》上的题字,因笔者找到的图片质量很差,无法考察上面的字体,在此只能作罢。

如果说,书法“金错刀”作为一种独特的书体,是李煜一人所创立,笔者在此持反对意见。第一,在前文中,唐朝张彦远的《法书要录》上,对这一书体有过记录;第二,关于“写小字如聚针钉”的描述,和唐朝书法家虞世南小楷《破邪论》特征相符。

《破邪论序》全文收入《虞秘监集》,及历代书法论著当中。传世刻本有款署“太子中书舍人虞世南撰并书”、“太子中书舍人吴郡虞世南撰并书”两种。但此帖有人疑为伪迹,清代学者姚鼎认为虞世南父名荔,文中有“饵松茶干溪漳,披薜荔于山阿”之句,未将其中“荔”字缺笔避讳。

然此小楷之清逸,明王世贞《州山人续稿》中曾这样论述,“世南书迹本自稀,而楷法尤不易得,小者唯《破邪论序》,稍大者《孔子庙堂碑》而已,《破邪》积能之极,几夺天巧,所谓不入二王室,犹似不能忘情于蹊迳耳”。

此帖历来转辗翻刻者频多,如《玉烟堂帖》、《停云帖》、《清鉴堂》等法帖,尤以《越州石氏本》为最佳。另一版本,现为日本藏家三井高坚所收藏。三井本字体笔画特征,和越州石氏本大体相似,每个笔画都呈三角形,笔画刚劲有力。三井本字体不在同一中轴线上,显然系临摹者只注意笔画,而疏于字体结构所致。

此帖在用笔上吸收“二王”以来名帖之长,通篇笔画以方笔入尖笔出,结体疏朗而不失紧密,秀雅静和,直接晋唐小楷之正脉。字势灵活自如,布局颇得天巧。《破邪论序》多方笔,风格和《孔子庙堂碑》迥异,显然受到过隋朝小楷《苏孝慈墓志》的影响。

《破邪论序》写于唐武德九年(626年)春,正是玄武门之变前夕,太子李建成暗地里组织佛教徒,向李渊打压佛教发难之际。而虞世南在思想上倾向于李建成集团,显然和李建成集团成员往来密切,这也是为什么贞观年间,虞世南仕途不畅的主要原因。

虞世南政治立场暧昧,虽然是李世民集团成员,他的书法很可能受到史陵的影响,而史陵唐史无传之谜,恰巧通过《破邪论序》,弥补了唐史关于史陵政治归属问题,他和隐太子李建成一样,同样是受到封杀的初唐重要人物。

《唐人书评》云:“世南书迹本自希,而楷法尤不易得。小者唯《破邪论序》,稍大者《孔子庙堂碑》而已。《破邪》积能之极,几夺天巧。所谓不入二王之室,犹似不能忘情于蹊径耳。”《破邪论序》,就是小楷“金错刀”的典型代表作。

(责编:李禹默)