村庄整合中住宅设计研究

时间:2022-09-19 08:19:31

摘要:文章结合传统民居空间模式特点,对山东内陆地区村庄整合过程中小康住宅户型设计进行分析,从而满足新的居住模式下村民对居住空间物质和精神层面功能的要求。

关键词:村庄整合;小康住宅;户型;传统民居空间

Abstract:In combination with the spatial pattern characters of traditional houses, this article analyzes the housing design in the integration process of residential units in Shandong inland so as to meet the living demands of villages at material and spiritual level in the new living patterns.

Keywords:village integration;well-off house;house sized;traditional residential space

中图分类号:TU241.4

文献标识码:B

文章编号:1008-0422(2011)05-0090-02

1前言

近年来,山东省大力推进城乡统筹一体化发展,加快村庄改造建设步伐,村镇布局日趋合理。通过旧村改造和迁村并点,城镇规模不断扩大,改善了农村面貌和居住环境,推进了农村区域经济发展,促进了现代化新城区和新农村建设,有力地推动了城市化、工业化进程。但在村庄整合过程中也存在一些问题,其中小康住宅的新户型研究就是诸多问题中较重要的一个。

山东内陆地区实行村庄整合的乡镇,其居住模式开始向新型模式和现代集合型居住模式转变,但大多数是照搬城市住宅的户型,这些户型比较注重物质功能使用的合理性及土地的高效率利用,也多少考虑了农民当前的生产、生活变化,但对于住宅精神层面的空间质量和农民传统生活习惯的思考都较欠缺。

笔者认为,在村庄整合小康住宅新户型设计中,应着重从以下几个方面进行分析研究。

2平面空间的布局

住宅建筑应能提供不同的套型居住空间,供各种不同需求的住户使用。户型是根据住户家庭人口构成(如人口规模、代际数和家庭结构)和家庭生活模式的不同而划分的住户类型。

随着经济发展,我国城镇户均人口数不断减少,家庭规模向小型化发展。(见表1)

近几十年来,随着国民经济的发展和人们生活观念的转变,山东农村以往那种三代、四代同堂的传统大家庭模式正随着年轻一代的成家分户而纷纷解体,转变成单纯的少口小户家庭。但山东又是孔孟之乡,受传统伦理道德观念的影响以及一定的经济联系的影响,山东农村大多数的核心家庭又保持着“分而不离”的特点,年轻夫妇大多希望与父母“离”且“近”,既可以照顾老人又能减少由年龄差异带来的相互干扰。老少两代愿“分而不离”,两代居的住宅类型能满足这种要求,“母子居”套型模式是一种很好的发展趋势。

所谓“母子居”就是青年人一家三口和老人各自居住在一套住宅内,两户均有单独的户门,通过公共亲情空间各自入户,即相对独立,又能形成完整的大家庭。关上门自得其乐,打开门儿孙满堂,父母生活幸福,自己生活精彩。

山东村庄整合过程中的“母子居”户型应考虑到成本、材料、造价的实际因素,户型图为图1所示。

结合山东地区农村传统民居空间特点对户型布局的分析:

2.1户内空间的组合关系

住宅内部空间按照空间的私密程度分为公共空间、半公共空间、半私密空间和私密空间四个层次。山东农村民居多以“四合院”或者“三合院”居多,以庭院组织各起居空间。一户内的庭院,相当于一个“室外的客厅”,室外的明朗气氛和庭院的“向心”作用,使在其中进行的家庭活动具有浓厚的生活气息,可以作为会客、家庭聚会、儿童玩耍、花木种植等起居活动的室外场所。南向庭院的主要作用之一就是可作为室内生活空间的延续和扩展,是室内环境和外界环境的过渡,即住宅中的公共空间,当地农民从感情上需要这一空间的存在。因此起居室在设计时要做到南向、宽敞明亮、通透。客厅的设计与餐厅、休闲景观阳台、家庭厅等空间结合起来,形成家庭公共空间的一个序列,从而达到各种空间的交融贯通。

山东民居的居住空间多为坐北朝南,不仅与地理位置和自然气候有关,同时也受人文传统的深刻影响。卧室设计南向朝阳,书房多设计为北向。同时传统民居所遵循的“穿堂风”这种自然通风方式也是必须保留的,所以单元户型宜采用一梯两户,卧房采用门对门的布局形式。

传统民居中常常有地窖和库房等现成的储藏室,但这种储藏空间在农村住宅设计中却常常不被重视。虽然农民要求新的居住空间,但对于传统的向往还是在潜意识中影响着他们的决定。因此有必要在住宅户型设计中设置一定的储藏空间。

2.2传统空间构成决定的精神含义

2.2.1归属感

住宅是一个多层面的范畴,包括空间、行为、精神等。人们生活在住宅空间内,会产生一定的领域感。空间领域感使人们获得归属感,使他感觉身处“我的家”或“我们的家”中。空间必须有明确的边界,或是实体边界或是心理边界,因此空间领域感是产生归属感的重要条件,在农村住宅设计中,必须对交往活动的空间进行界定。

2.2.2含蓄性

中国的传统建筑表达的是一种含蓄的美。儒家《易经》“潜龙勿用。阳气潜藏……潜之为言也,隐而未见”的思想影响着传统的民居空间构成。山东民居建筑中“隐”的典型手法之一就是在大门里面的正面建造一个照壁,照壁上或刻以唐诗宋词和名言警句,或绘上山水花卉,与其在门匾上高挂的匾额在内容上形成呼应关系。通过照壁,不仅反映了主人“诗书传家”的治家理想,院中刚健的阳气在理念上能够得以聚收和潜藏,而且在视觉上也能给人以美的享受,体现了主人家对美和艺术的追求。

农村小康住宅户型设计中入口处的玄关部分就是引入了照壁的设计理念。

2.2.3伦理观念和准则

住宅是家庭的居所,家庭的伦理关系必然由住宅空间来体现。从入口的过渡性空间到内院,再进入主厅堂,私密性逐渐加剧,空间的等级也逐渐升高。

农村传统宅院的格局布置,反映了严格的内外有别、尊卑有序的宗法思想。住宅的整体平面构图是按照家长作为全家核心的原则布置,一切房屋皆簇拥着正房,而且在开间尺寸等方面皆低于正房。正房两侧为卧室,东西卧室也有尊卑之分。

在卧室分布上以主卧为核心,围绕主卧分布次卧及书房等空间。

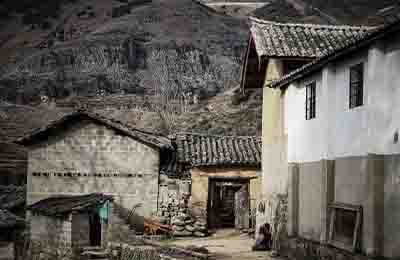

3建筑风格设计

要坚持体现民族地域和乡村文化特色的原则。村庄整合建设,一方面要破除一些老的不合时宜的建筑设施;另一方面,也要继承其中优秀的建筑文化,并且能够发扬光大,形成新的建筑文化特色。因此,新的村庄整合建设一定要坚持做到因地制宜,力求与当地农村的蓝天、碧水、绿树、竹林、田园、庭院相和谐。同时,还要注重反映当地农村乡村风情和乡土文化气息,充分展示当地农村民居和农家小院的风格特色、特有韵味。

4传统乡土文脉的传承

乡土文脉是构架在丰富的自然生态、历史文化与社会经济互动关系之上的乡土聚居格局,蕴含着丰富的社会、历史、文化价值。以建筑为主体,与道路、广场、打谷场等及自然环境所构成的空间,形成了村庄整体肌理文脉,具有一定的空间秩序与意向。乡土文脉是村庄特有的标志,是在长期的历史岁月中长期浸润和积淀形成的,与村庄的产生和发展相依相存,休戚相关,是一部活的村庄历史,体现了鲜明的村庄特色。

村庄整合过程中,新农村建设对于传统乡土文脉的传承并不是原封不动的,而是强调对整体乡土特色的关注和延续。村庄整合是改善其不能满足现代生活需求的局部物质空间,使乡土文脉的历史、文化、生态等系统得以发展和延续,使村庄文脉结构在由传统型到现代型发展转变的过程中,不丢失很有价值的乡村特色。

综上所述,传统居住空间是一个完整的、多层次的复合空间体系,而各层次空间的性质在长期沉淀的传统文化下面,还体现着人们复杂的不同的精神需求。因此,对传统的学习并不仅仅是设计的主观倾向,而是依据它对现实的影响作出的判断。在实践中,以传统民居的内在本质――空间构成为关注点,吸取当地传统空间构成模式,进行当地的村庄小康住宅户型设计,从而继承传统居住空间的精神功能,即“家”的归属感,这才是村庄整合过程中小康住宅户型设计的必由之路。

参考文献:

[1]朱昌康.住宅建筑设计原理.中国建筑工业出版社.

[2]荆其敏,张丽安.中国传统民居.[M].北京:中国电力出版社 2007.