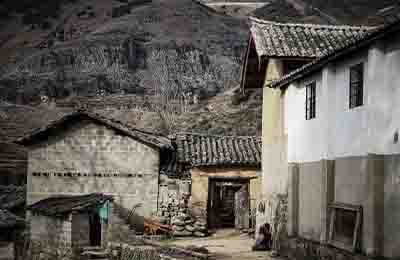

村庄,渐行渐远

时间:2022-10-20 01:21:41

怀旧的草堆

独坐异乡的窗前。我总会不由地想起久别未归的故乡。那里的一山一水、一人一事、一草一木,就像一根牢固的绳索,紧紧地缠绕着我。尤其是想起草堆。我便会有一种伤感,思绪随之飘向数百公里外的故乡,久久难以停息。

故乡的草堆,全用稻草(即稻谷的秸秆)堆积而成——秋收过后,稻禾的翠绿被阳光所吸收。换上了一身金黄的装束,横七竖八地躺在田野之上。作为稻草的它们,已经变得温顺、柔和,不再像之前那样奋拔、坚挺。每逢此时,故乡人总会把它们理顺,捆绑起来,然后堆成草堆,作为牛草储备——秋冬时分,天气日益寒冷,青草渐趋枯萎,金色的稻草便成了牛儿们珍贵的草料。

故乡人堆草堆时,先准备四根质地坚硬的木头,然后深深地栽进土里:在上面搭几根长短适宜的竹竿,做成一个支架;在中间栽上一根较长的竹竿,竹竿要坚硬牢固,而且要栽得深;再搬来捆绑好的稻草,依中间的竹竿逐层而堆……稻草摆放一定要紧密。并严格遵照金字塔模式。这样草堆才会稳固,不会倒塌。小时候,每年家里堆草堆时,我都会欢呼着跑去帮忙。当然我能做的,就是把捆绑好的稻草搬到草堆旁交给父亲,再呆呆地看着他堆上去。

草堆是故乡固有的一道风景线。无论日晒雨淋,不管酷暑严寒,它们都以自己的方式,默默地守候着故乡的田野,忠诚无私,不求回报。在故乡那块土地上出生、成长,我的记忆里自然少不了草堆这一事物。草堆里的童年往事,也一直停留在我记忆的仓库里,直到我衰老、死去,也永远难以抹去。

童年时代,我们特别喜欢玩捉迷藏。每当玩捉迷藏,我总会一头扎进近旁的草堆,把它作为首选藏身之处。因为我藏得比较隐蔽,其他小伙伴都被找到了。我依然可以安静地躺在草堆里,直到他们使劲地呼喊我的名字。我才得意地从草堆里跳出。向他们炫耀我的厉害。有时,玩捉迷藏还会有意外的收获,在草堆里发现几个鸡蛋,那是急于下蛋而找不到“家”的母鸡留下的。把鸡蛋拿回家,让母亲给我煎荷包蛋。与玩捉迷藏本身相比。还要高兴许多。

和父母到田地问做活。累了。我总会悄悄地藏到草堆里偷懒。躺在干燥、柔软的稻草上,如同躺在母亲的怀抱里,温暖、舒适,好不惬意。有一次,我不知不觉地在草堆里睡着了,父母以为我自己回家了,就没有找我。等他们回到家,夜幕已经降下,当发现我不在家,他们急得团团转,打上火把四处找我。我在他们的呼唤声中醒过来,晴朗的夜空已是明月高照、星斗满天。我应答着向火把冲过去,一头扎进母亲的怀抱。泪水不自禁地流了出来。

多年以后,为了完成学业,我离开了故乡,独自居身在一个离家数百公里的熟悉而又陌生的城市。虽然,我已经在此生活了两年多,但我依然感受不到这个城市的温暖,至今走不进它的内部。我知道。其实我们彼此之间,终究只是一个过客,不管是我对它,还是它对我。如此,我能不思恋故乡?

我把目光甩向窗外,奔涌而来的乡愁,就像一根由乱麻编织而成的鞭子。狠狠地抽打着我。尤其是草堆对我的鞭打。更是让我痛得几乎无法呼吸。我多希望时光能够倒流,让我返回童年,然后奔向故乡的草堆,去领略它们带给我的情致和乐趣。

岁月深处的土罐茶

或许是受父辈的影响,从小,我就喜欢喝茶。

因为喜欢,也就经常喝。仔细想来,到现在为止,我喝过的茶,已经不下五十种。喝过之后,暗自相互比较,发现这些茶各具特色,各有千秋,竟难以分出个孰好孰坏来。但是,不管怎样,在我看来,这些茶始终都无法和故乡的土罐茶相比。喝起来,也不像土罐茶那样有味,那样来劲,那样让人回味。

土罐茶,顾名思义,就是用土制茶罐烤出来的茶。茶罐无需多大,拳头般大小即可,但非土制的不可:而茶叶,则是自家栽种、制作出来的,是真正的原生态、无公害的茶叶。烤茶时,先将茶罐洗干净,再从正在燃烧的火塘里。扒些滚烫的炭灰到火塘边上,并将茶罐置于其上,将水分烤干;接着,将茶叶放进茶罐里,慢慢地烧烤,并不时地将茶罐端起来抖上翻下,如此反复多次,直到茶叶烤得不生不焦。色泽幽亮,香气四溢;继而,将茶罐端放在火塘边上,注入适量的沸腾的开水。让泡沫刚好冒到罐口,不少也不溢;待水花落下,缓缓地将茶罐加满开水。再将茶罐炖于火塘边的炭灰上稍微片刻,茶罐里的水沸腾了——这样,一罐土罐茶就算烤好了,可以倒出来喝了……若喜欢喝酽茶,可以让茶罐多炖一会:如喜欢喝淡茶,则可以在茶杯里,加入适量的开水。

父亲是个喜欢喝茶的人,尤其土罐茶,更是他此生最大的喜好。小时候,从我记事开始,父亲每次烤土罐茶,都要把我叫到他的身旁,让我看着,并一遍遍地向我讲烤土罐茶的方法和要领,以便他不在的时候,家里来了客人,能有个“应急之需”。他说,烤土罐茶并不难,关键是,火候要控制得好——如茶叶烤焦了,就会色黑、味苦;若烤不透,则味涩、泽淡。只有烤得恰到好处,才色美、味纯、气香……经过反复实践,终于,我学会了烤土罐茶。我烤的土罐茶,不仅受到了父亲的称赞,还得到了许多客人的夸奖。父亲告诉我,关于土罐茶,故乡有这样一种说法:一道苦,二道涩,三道四道好看客。这是因为,土罐茶有三道味:一道味苦,二道味涩。三道味醇香、甘甜。也就是从那时起,我学会了喝茶,喜欢上了喝茶。而且,这一喜欢,就到了多年后的今天。

除了饮用功能,土罐茶还有药用功效。比如消炎降火,比如清洗伤口,比如消炎止痛,等等。小时候,曾有一次,我得了腹泻,父亲就是以土罐茶为药,医治好了我。记得当时,父亲是这样做的:先抓一把糯米,放进茶罐里,然后置于火塘边滚烫的炭灰上烧烤;等糯米烤黄,再将茶叶放入茶罐,和糯米一起烤,边烤边抖动茶罐,使糯米和茶叶混合均匀:及至糯米和茶叶都烤得发糊,则注入开水,使之沸腾……喝了一大碗父亲专门为我配制的“药”后。我翻江倒海般的“肠胃之乱”,竟然真的得到了“平息”,并很快恢复了健康。

在我的故乡,乃至云岭高原的广大乡村地区,土罐茶都是最常见、最受老百姓欢迎和喜爱的茶。但是。此时此刻。在我客居的城市,这种茶根本无从可见,更不要说能喝上一口。我知道,其实在任何一个城市。都不可能见到土罐茶。因为,土罐茶只属于乡村。在城市里,它没有立足之地。这些年,我经常有各种各样的茶可饮,但时光流逝,岁月变迁,无论如何,它们始终无法让我敞开心扉,像朋友一样接纳它们,对待它们。让我倾心的,到底还是土罐茶。

毫无疑问,故乡的土罐茶。已经在我的血脉里扎了根……

又到菌子飘香时

雨水落地,菌子飘香——当久旱的云南迎来雨季,我的脑海里立马跳出了这样几个字。是的,云南的雨季来了,云南的菌子又在大地上飘香了。

当代著名作家汪曾祺在其散文名篇《昆明的雨》中写道:“昆明菌子极多。雨季逛菜市场,随时可以看到各种菌子……”作家写菌子。是为了突出昆明雨水的充沛,因为菌子的生长,总是和丰富的天然降水连在一起。但事实上,整个云南菌子都极多,都是菌子生长的王国,而不仅仅昆明。

老家地处滇西南地区哀牢山腹地,作为土生土长的乡村的儿子。菌子对我来说。再熟悉不过了。多年以后,为了完成学业,为了追逐梦想,我远离了故乡,远离了那个叫做文壮的生我养我的村庄,但关于菌子的记忆,依然停留在我脑海之中,永远难以磨灭。那些曾经熟知的菌子,我也随手就能列出一大串,比如鸡土从、香菇、牛肝菌、刷把菌、干巴菌、青头菌、大红菌、喇叭菌、鸡油菌、见手青、黑木碗、奶汁菇、松茸、木耳,等等。时至今日,我依然能准确地将它们辨认出来,叫出它们的名字,还能说出它们的特性,以及食用方法。

孩提时到山野中找菌子的事,自然不会忘记。每年雨季来临,几场透地雨下过之后,在阳光的照耀下,山野里的树根旁、落叶覆盖的土层中,一丛丛的菌子,便成群结对地破土而出。于是,天刚蒙蒙亮,这家大人,那家小孩,便披上蓑衣,戴上斗笠,跨上竹篮,向山野中进发。蓑衣和斗笠,是为了防雨、防湿,竹篮则用来装菌子。至于我家,出去找菌子的总是我和父亲,因为那时妹妹尚小,母亲则要在家里照顾妹妹、做家务。那时我的年纪也不大,但我从小就自强、自立,父母到底还是放心我出去。而且,尽管我和父亲一同出门,但我们出门之后便各奔东西,我去这山,他去那山,很多时候,并不一起回来。各自的收获,自然也不尽相同,有时他多一些,有时我多一些,有时又一样多。

出去找菌子,收获的多少。很大程度上靠的是运气。运气好,收获多些;运气不好,收获就少些,甚至空手而归。但不管怎样,人们还是乐此不疲,一如前往。找菌子的方法也很关键,而且极其重要。我曾在一篇文章中写道:“拾到鸡土从的人,往往会记住它们的‘窝’。以便日后或来年再到此地来‘收获’,因为鸡土从的‘窝’相对固定。”事实上,不仅鸡枞,任何菌子的“窝”都相对固定。我们去找菌子,最先去的,往往也是曾找到过菌子的地方。很多时候。我们都会在此地得到或多或少的收获。但有时,我们也会扑个空,因为找菌子的人很多,谁先到谁收获。跑完这些地方,再满山遍野地奔走、找寻。

每年雨季期间,村里的每户人家都会找到不少菌子。但菌子,人们是不会轻易舍得吃的,而是要拿到市场上卖,把它们换成钱。因为如此,每年雨季下来,人们天天找菌子,却没有吃上几顿菌子。自然,每户人家都能从菌子身上赚到一笔不菲的收入,甚至这是有些人家的主要经济来源。所谓“靠山吃山”,说的就是这么回事。而找来的菌子,人们通常加工、制干了再出售,因为新鲜的菌子不易保存,其价格也相对偏低。记忆中,我家找来的菌子,在村里往往最多,加工出来的质量,也比其他人家的好。因而我家的菌子不愁卖不出去,不但经常有菌贩子直接上门抢购,而且所给的价格。一般比其他人家的高。

近日读报,在《云南日报》“花潮”副刊读到云南著名作家张永权先生的散文《菌子的记忆》。作家在文章开头写道:“云南的雨季到了,又到了吃菌的季节。”而我已经年迈的父亲,是否又在满山遍野地找菌子了呢?

恍然之间。我仿佛看到了故乡山野中丛丛生长的菌子,看到了儿时出去找菌子的那段快乐而难忘的时光。看到了父亲渐趋佝偻的身影——他从山野中背着满满的一大竹篮菌子回来,脸上洋溢着欣喜而灿烂的笑容……

电视变迁记

村里有第一台电视机的时候,我刚满六岁。

那年初冬,男青年常有结婚,新娘娘家买了一台黑白电视机,送给女儿女婿。电视机抬回来后,村民们围了上去,这个看看,那个摸摸,全对新娘娘家的富有和大方赞不绝口。遗憾的是,当时村里尚未通电,这台电视机并无“用武之地”。就在这时。常有突然有了个提议——把多节电池连在一起,用集中起来的电能带动电视机。大家觉得主意不错,纷纷拿出电筒,取了电池交给常有。常有就把电池一节节地放进一个粗细适中的竹筒,用破布把它塞紧,再用电线连通电池的两极。接到电视机上。经过多次尝试,直到连接了十五节电池,才终于把电视机启动了。然而所有的电池都耗干了,依然没有收到任何电视节目。

时间过了三年,在村民们的日夜期盼和共同努力下,村里终于通了电。这个时候,人们不约而同地想起了常有家的那台电视机。就动员常有把它抬出来试试,看能不能收到电视节目……搬电视机,竖天线架。连线,调试……电视节目终究还是接收到了。虽然仅收到一个云南台,画面和声音效果也不是很好。但人们无不欢呼雀跃,兴奋异常。终于看到传说中的电视,大家能不激动?这个欢天喜地的场景。直到多年后的今天。依然清晰地浮现在我的脑海之中。

从此,常有家成了村里人气最旺的人家。每天吃过晚饭,想去看电视的村民就开始做准备了,虽然电视节目8点才开始(那时的电视节目是定时转播的)。小孩子们更是积极,刚放下饭碗,就抬着小板凳向常有家奔去。常有家的房屋不大,电视机放在正屋靠墙的一张八仙桌上,从距离电视机一米远开始,一排排地放凳子,一直坐到门外。也只能坐大约40个人,其他人只能站着看。为了能坐着看电视,人们争先恐后地往常有家跑。谁先到谁就能坐前面的位子,来得晚的只能靠后坐。女人们忙着洗碗刷锅,等张罗完才去,几乎都只能站着。而前面的位子,往往被小孩子们占了,有时他们也会为父母占上一个位子。

起初。常有一家对前去看电视的村民比较热情。常有媳妇总是提前烧好开水,然后为男人们泡上一杯杯热茶;女人和小孩子们,也时不时地会有几个糖果吃,那是常有媳妇专门从街上买回来的。但时间长了。常有一家就开始对大家不耐烦了。还时不时地给人们脸色看。尽管如此,大家依然厚着脸皮,去常有家看电视,因为此时的人们,早已深深地无可拒绝地迷上了电视这玩意儿。

通电后的第二年,村里有了第二台电视机。熊猫牌。黑白。十九寸。这台电视机的主人,便是我家,那是我逼着父母买回来的。我家的房屋比常有家的宽敞。可容纳更多人。而且我家能收到两个电视频道(除了云南台,还有四川台),于是看电视的人,大部分涌到了我家。而来我家看电视的人,父母一概热情欢迎。母亲说,人家愿意来,那是瞧得起你,家里人气旺才好。我本就喜欢热闹,那么多人来我家看电视,我自然十分高兴。但在看什么节目上,我常常会和人们发生争执。记得有一次,四川台放武侠连续剧《射雕英雄传》,而云南台放的是综艺类节目。我想看四川台。人们却想看云南台。母亲一句“客人说了算”,让我没有看成《射雕英雄传》,心里难过得要死,还和母亲吵了一架。

没有几年。随着经济的发展和人民生活水平的提高,村里电视机的数量开始日益增多。我家的那台黑白电视机,也用了不到两年,就“下岗”了——家里新买了一台二十四寸的长虹牌彩色电视机。这是村里的第一台彩色电视机。此后的很长一段时间。到我家看电视的人依然不少。虽然大部分人家都有了电视机。到现在,电视机已经在村里普及开了。家家户户看上了自家的电视。而且全部都已经是数码的彩色电视,每家可收到近百个电视频道。

全村人聚在一起看电视的场景,也只能到记忆中找寻了。