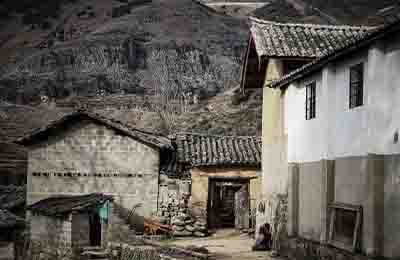

古老的村庄,不老的手艺

时间:2022-08-19 09:23:46

铁匠铺的一天

一如上回,铁匠炉支在了于长青宅子外东山墙下。

还是那三个人,六十来岁的老头,他是掌钳的师傅,上锅腰,脸、额头上一层黑麻点儿――常年累月火星儿往上迸所致;他的儿子,一个少言寡语,只会哼哧哼哧抡大锤的铁塔汉子,人们都叫他大憨;大憨的小妹枣花,十六七岁,俊模俊样,只是两腮锈红太重,身板也过于茁壮,她管拉风箱。

这是个铁匠世家,祖祖辈辈靠打铁为生,到他们这里不知是第多少代了,家就住在龙头山那边的大李村,离这儿六七里路。在“割尾巴”的年代,因为家里仅有一堆废铁,穷得叮当响,铁匠炉幸存下来,断断续续生火冒烟;又因仍穷得发红发紫,被准许串乡“为人民服务”。他们每年麦收、秋收前都到我们村“下乡”,中间也常插两回。早晨天还灰蒙蒙的来到,烧完一小推车煤,晚上回去,如活多,第二天再来。

于长青的东山墙下是生产队长派活的地方,上午、下午老槐树上的大钟敲过,社员们都来站一站,领了活走。另外还是“交通要道”,其他生产队下地也由此经过,信息捎过来捎过去。老铁匠肯定经过“地形侦查”才选定这里的。

往往,社员们揉着惺忪的睡眼来领活的时候,发现了已经盘好炉灶、点着火的铁匠铺,不觉喜出望外,立刻踅回头,回家去拿用坏了的锄镰锨镢等家什。有的拿来一件,有的提来一篮子,都扔在一边,等从坡里收了工,来取新的就是。

成熟的庄稼的香味在田野里弥漫,大团大团地涌向村庄,村子里骚动起来,不要说壮劳力们脉管鼓胀,渴望拼杀一场,就连那些平常不下地的老人、孩子也再坐不住,开始做着收割的准备。这翻滚、飘散的香味同样撩拨着铁匠炉的火苗儿,它一蹿一蹿,一蹿许。很快,埋在炭火里的铁烧得通红,老铁匠持一把长钳夹到铁砧上,右手里的小锤刚发出“当”的一声,儿子大憨的大锤应声砸下来,四溅的火花迸出老远,吓得周围的人慌忙跳开。而砧子跟前这一老一少,却不在乎那纷纷的火星儿,并不是他们扎着羊皮围裙,系着羊皮裹脚,而是铁实在是需要趁热打,一分一秒耽误不得。老铁匠的小锤叫响锤,是指挥棒,他敲哪里大锤砸哪里。小锤叮叮当当,大锤铿铿锵锵,一阵天衣无缝的合奏,铁也凉了,一件器具也打成了,然后浸入水中淬火,“辍钡囊簧,算是画上句号。

另一件又已烧好。这是一只镰刀,老铁匠在往炭火里埋时注意看过――对每一件要回炉的铁器他都仔细瞅瞅,在心里琢磨怎么对付它――这只镰刀正是他上次来时打制的,当时那刀片又宽又薄,主人用它砍过多少柴草?才两个月工夫,它就变成了一弯又窄又厚的小月牙,就被土地“吃”光了。老铁匠叹口气,他找了一块好钢,也埋进火堆,嘴里还咕哝着:“得加点钢,没有钢不行。”现在这只镰刀加上了钢,它又锋利如初了,老铁匠的嘴角出现了一丝笑纹。完成一件作品时他脸上的表情就这样。

铁匠和锡匠不同,锡匠的砧子充其量有拳头大小,多数时候随便一块小圆铁就可当砧子用,锤子更是袖珍到了极致,敲起来鸡啄米一般。熟练的锡匠打制锡器就像闹着玩儿,边说笑边做活儿。铁匠这里就粗笨多了,他们的风箱简直像一堵厚厚的墙,砧子如同千年老龟的背,“伙计”的锤子是那种大榔头,这种大锤得抡圆了才好看。铁匠活耗力气,刚打了三五件铁器,大憨身上就冒汗了,他干脆剥下上衣,光着膀子干。这真是一副好体格,胸大肌高高凸起,肱二头肌、三角肌是一块一块的大疙瘩,这排排大疙瘩在他抡大锤时是那么灵活地滚动,仿佛里面嵌了钢珠儿;外面闪着油光,蒙着一片黄晕,又多了一分美感。大憨有的是力气,靠力气吃饭的人嘛,有一句话叫“打铁须得自身硬”,好像说的就是大憨。他饭量也大,一顿吃半锅干饭。累了,咕咚咕咚喝一大碗凉开水,力气又鼓满臂膀。不过打一上午,中间他还是要歇一次的,他蹲在老槐树底下抹腋窝的汗,甩那两根特别长的胳膊,结了厚厚硬茧的大手一遍遍揉发木的膀子。这时枣花就上阵了,枣花的差事其实也不轻松,那风箱杆重且涩,一般十几岁的孩子都拉不动,可她抱着木柄往后仰,拉出很长,然后身子往前趴,前胸顶着木柄把它送到底――她用上了全身的力量。但是她心疼哥哥,还是觉得一个铁匠的女儿是应该能抡大锤的,看到哥哥粗气大喘撑不住了,枣花就过来替哥哥抡两下。枣花抡锤的时候嘴里总是“嗨嗨”地喊,锤抡得越猛,喊声越高,好像这喊声能为她鼓劲儿。那带点野性的喊声很好听,路人听见就驻了足,而这一来,枣花的喊声会更高。

炉火不息,铁锤就不停地敲,这就好像是他的命,老铁匠除了打两个铁件,到风口擦擦烂红的眼,弓着腰呕心似的咳嗽、吐一摊痰,一上午不歇歇手。而且他十分投入,他干活时一句话不说,只任手里的响锤叮叮当当,好像他全身心陶醉在了这支锤乐中。他的工作也从来不要别人代替,有时候,一旁的人听着这支锤乐,看着那钢铁的舞蹈,出了神,进而两手发痒,想过来敲打敲打,都叫他推开。就是他的儿子这时也不能摸他的响锤,他对儿子的功夫还信不过,儿子当兵回来,打铁才有几年?他十三四岁,还没有锤把高,就给父亲当帮手,一直到四十多岁,父亲老了,他才熬成了掌钳师傅。这之前,父亲给他讲夹钢的窍门儿,调刃儿时要他留心,粗活也让他试试,但外出干细活还是不把响锤交给他。如今他也是这样,他对儿子说,你要当一个好铁匠,就得先老老实实地抡大锤,别看打铁是力气活,里面有学问哩。马虎不得,马虎不得,祖传的手艺不能断在你手里哩!

傍晌午,枣花到于长青家要一桶水,淘了小米、绿豆倒进锅里,把锅坐在炉子上,擦擦手,照忙不误。等干饭做好了,老铁匠封住炉,枣花端下饭锅,大憨捡来一摞半头砖当座位,爷仨在于长青家的大门过道里吃饭。有时于长青老婆会提来马扎或端一碗菜来。他们和于长青家关系处得很好,于长青家打把刀、接接担杖钩什么的是不收钱的。有一回他们还专门打了一只铁环送给于长青的小儿子,于小猛把青秫秫秸折成“推子”,满街上滚铁环,整整一个星期,我们羡慕得跟在他屁股后面跑。

刚坐下,就有人在背后喊大憨的名字――人们陆续来订活、来算账了。订活的带着旧农具或者一两块废铁,算账的也带着废铁来――用废铁顶钱(很少有支现钱的),乡人习惯这样。大憨扒一口干饭,收下一份。这个走了那个来,大憨的这顿饭被切割得零二八碎。好歹还有枣花,枣花还没吃饱,就把哥哥换了下来。她也学着哥哥的样子,接过废铁,两块对着一敲,掂一掂,再放进荆条篓子。

饭后,炭火噼噼叭叭捅开,老铁匠、大憨往手心吐口唾沫,攥紧了锤把。接下来的这一段是十分精彩的,简直可以当艺术表演来欣赏。这时候,一是他们经过短暂的午休养足了精神;二是村人出工前聚向这里,都来围观,这很重要,有围观的打得才有劲儿。看吧,老铁匠稳稳地站在砧子前,沉默不语,眼皮也不抬一抬,好像根本没看见周围的人,好像他眼里只有炉里的铁(但他脖子上的青筋却绷紧了,呼吸屏住了)。他对面,大憨那架势就如同一个要跳出战壕的勇士。少顷,烧得发了白、淌着火水的铁块被老铁匠迅疾敏捷而又从容不迫地夹上砧顶,而几乎与他那“定音锤”响起的同时,飞来了大憨的大榔头。大憨耍的是那种“满月锤”,甩开膀子,“嗖嗖”生风地抡圆,抡出了花,却又砸得那么准,锤锤夯在“要害”处。随着锻打,老铁匠不断移动、翻转铁块,每翻一遍都变换一种形状,像揉面一样,紧揉慢揉,越揉越劲道。眼看揉成团了,却又拉成了条儿,或者把砸扁了的板儿,折叠为四四方方的“盒子”,随心所欲,叫人惊讶那坚硬无比的铁在他们手里竟是这般柔软。待这件器具毛坯基本形成,老铁匠的响锤往砧侧一敲,大憨改成弓步半锤,锤只举至肩头,但节奏加快了,锤点密实了。老铁匠的响锤又作出示意,大憨最后用上了点锤,锤距砧子顶多半尺,锤落如雨,这样砸出的铁器表面平整、光滑得像用手抚过。铁匠们尽情地展演着自己的绝技,十八般武艺都拿出来,钢锨、蹼镢、伸锄,包括制锄裤、锄钩,甚至见火时刀刃一见水迅速拿出,还是整个儿铁件浸在水里这类技术性很强的环节,都在众人眼皮底下做,他们不怕别人偷了艺去,铁匠的艺没人偷,打铁是世间最苦最累的行当,谁愿意吃这碗饭!

这时候也是他们最快活的时候。

大人们看一会儿,心满意足、啧啧赞叹着下地干活去了,小孩子们却还围着铁匠铺不散,铁匠来打铁这一天是我们的节日。

也有一个大人,准确说是一个小伙儿,比小孩子们更迷恋铁匠铺。铁匠们来的时候,他总是赖上队长,央求分派他到饲养棚――饲养棚和于长青家宅子隔着一条路――去铡草或者起圈、垫土。他时不时从饲养棚遛过来看打铁,抢过大憨的榔头抡一通,尤其乐于帮枣花拉风箱,中午回家吞两口凉干粮就跑来张罗着收废铁,俨然是铁匠铺里的人。直到太阳落山,铁匠们拆了炉,装好车,大憨推,枣花拉,爷仨离开我们村,过了老石桥,他还站在原地,怅然地望枣花远去的背影。

这个人小名叫铁蛋,王老三的儿子。王老三早年赶马车,从青龙山往县城运石头,不料车闸失灵,连车带人翻进山沟,没了命。三奶奶吃糠咽菜拉扯着他,可到十五岁,老娘也患脑瘤撒手西去。这时候,铁蛋就真像一个铁蛋到处“滚”了,队里分的粮食少,不够吃,他这家混一顿那家混一顿;草屋漏雨,他这个瓜棚宿一晚那个瓜棚宿一晚。铁蛋不缺心眼儿,一天天长大,夜里睡不着,他就想,我这个铁蛋到底要滚到哪里去呢?

后来,铁蛋认老铁匠当干爹。

后来,铁蛋(倒插门)娶了枣花做媳妇。

后来,铁蛋成了一个地道的铁匠……

爱说笑话的剃头匠顺子

顺子不是我们村的人,但村头村尾没有不知道他的,就连六七岁的儿童,可能还说不出村长是谁,却都认识顺子。

顺子就在我们邻村西闸子庄的东南角住,两个村相隔也就半里路。不能说与这无关,然而主要还是由于顺子是个剃头匠,隔三岔五到我们村给人们理发。

中午饭后,他挑着担子颤颤悠悠地来了。这一担虽不多么沉,却无所不有,一头是盛着刮刀、推子、梳子、镜子、香皂的木头箱子,箱子上面摞着四脚朝天的凳子,凳子的裆里塞着个黑乎乎的铜脸盆;另一头,粗矮水桶里套着铁皮火炉,火炉上蹲着把大燎壶,扁担梢还挂着一小袋子炭块,所谓“剃头挑子一头热”。夏天顺子把担子放在街南老槐树下,冬天则在街北代销点前面的太阳地里支摊子。

各样家伙还没就位,就有来理发的坐在了他的凳子上。很快,又有一些人凑过来,不过这些人中多数并不理发,而是来玩的――乡村没有午睡的习惯,吃了饭没事干,就到街上胡荡悠。顺子这里是解闷儿的好去处。

人们围着剃头摊子散乱地站了半圈儿,看顺子忙活,眼睛却多盯着顺子的嘴巴和鼻子。顺子手持推子猛咔叽的同时,嘴巴也不住地张合――他喜欢说笑话、讲故事,还净是讲大闺女小媳妇的事,小伙子们听得耳热脸红,却谁也不愿离开。顺子的鼻子是那种朝天鼻,鼻孔大而上翻,鼻翅不断地翕动,好像帮着嘴巴说话。乡间说长这种鼻子的人命相不好,这种人命苦。不知顺子信不信这一说法,他倒总是一副快乐的样子,是他想快乐一天是一天,还是天生乐观,在以快乐抵挡忧伤?

顺子一边讲故事,一边照顾手里的脑瓜儿,一心不可二用,讲得投入时,兼有周围高声喝彩的干扰,难免失手,拱进去一推子,在人家头发上留下了一个坑,像狗啃了一口。众人又是一阵哄笑,但被啃者却不在乎――他看不到,就是家人发现或用镜子照见了,也绝不会回来,哭着闹着要你把他的头发接上,下回理发还是找顺子。

当然这是理分头或平头,如果是剃光头,顺子就不敢这样。一来是因为用剃刀,二来这是个细活。他不再说笑,睁大了那本来一道缝的小眼儿,全神贯注。剃光头是最见剃头匠水平的,别以为剃光头还不容易、简单,不就是把头发全剃掉吗?这样理解就低看了剃头匠的技艺了。光头的光是更高层面上的光,光得亮,用老百姓的话说摸起来得滑溜。要达到这种效果,刀子要快,用力要恰到好处,后者至关重要,不能用过了头刮出血口子;手劲不足刮不动当然也不行。这才看你的真本事了,没有两年实实在在的剃头经验是剃不好光头的。而顺子剃光头远近闻名。据说顺子剃的光头曾得到过一种检验:一老汉抱着小孙子兜风,来到顺子的剃头摊,看见别人剃头他的头便痒痒,遂让一旁的人代看孩子,他坐下来剃头。孩子认生哇哇直哭,老汉剃完哄孩子,却怎么也哄不好。灵机一动,他把孩子高高举起,让小孙子摸他的光头。那孩子像得了一个大琉琉蛋儿,顷刻破涕为笑。后来只要孩子哭,老汉就伸出脑袋让孩子摸,他成了一个善哄孩子的好爷爷。

说实话,顺子的绝活也就是剃光头。老实人,脑筋死,见得又少,跟不上时代潮流,给小子理一律是“茶壶盖”,青壮年不是那种三七开的分头,就是板寸平头,而且四周老露出白白的头皮,像死鱼肚子,不好看,村人不计较罢了。而光头是千年不变的,剃光头他深厚的功力就无人能比了。一帮老汉也专找顺子剃光头,有时候约好了似的成群结队地来。顺子看到他们也抖起了精神,并不全是来的人多挣钱多,还有一层受到肯定、褒奖的意思。看他撸撸衣袖,挺住手脖子,从头顶插刀,“哧――”一下拉到前额,一摊“雪渣”甩在地上。继而长长短短、有节奏的哧哧声连成一片,这声音从顺子的刀下发出是那么动听,简直就如一支音乐。顺子本人也沉浸其中。这时顺子仿佛进入了艺术创作的境界,他完全像艺术家对待艺术作品一样对待一个光头,完成草稿远远不够,须反复加工、润色――刮过一遍,又刮第二遍;正着刮了倒着刮,顺着刮了戗着刮,细细打磨,精益求精。接下来进入艺术欣赏阶段,把玩心爱的瓷器似的打量这件作品――从这个角度瞅瞅,转过去瞄瞄,再后退一步审视。确实觉得无可挑剔了,才放下剃刀,扫净你衣领上的头发碴儿。剃过头的人心里也美得很,急着回家叫老伴瞧瞧,一路上忍不住地摸自己的光头,嘴巴合不拢。遇见人,如果对方打趣道:“大叔,晚上不用点灯了!”“二爷,你要给俺二奶奶省多少油啊?”这话说得正是时候,这边一串哈哈的笑畅快地放大了。

要说顺子最得意的作品,还是给老丘爷剃的头。老丘爷何许人也?乃李家族长。在李姓人家占全村四分之三的东闸子庄里,他在村这头一跺脚,村那头都晃荡。老丘爷可是经多见广且九死一生的,十来岁跟着父亲闯关东,二十来岁拐着个大姑娘走西口,做了四个儿子的爹后回故土扎稳了根。可他生来不安分,不久参加了“红枪会”,那年匪军包围了红枪会的老窝,双方杀红了眼,大街上血流成河,他全身也像扎烂的血布袋。真是命大,从死人堆里爬出的他竟活了下来,但这也给他留下了难忘的“纪念”,特别是那原就长角生刺、疙疙瘩瘩的脑袋上又添坑坑洼洼。从前留着长发没什么问题,年岁大了要剃光头,这些隐藏的东西暴露出来。方圆数十里的剃头匠没有不怵为他剃头的,他可尝到了拿着银子没处花的滋味,剃头成了他的一块心病。不想后来一个不起眼的朝天鼻顺子竟将他这块心病治好了。顺子当然知道老丘爷的分量,对他恭敬有加,每次都慌忙用衣袖抹抹凳子上的尘土,扶老丘爷坐好,泼掉那盆洗过好几个脑袋的又稠又黑的水,重新倒上半盆,兑得不热不凉,把老丘爷洗得很舒服,然后从箱子里取出那把他不舍得用的好刀,再在磨布上蹭两下,习惯性地吹吹刀刃儿,这才小心翼翼地挨近老丘爷的头皮。一般人的光头刮三遍就可以了,对老丘爷顺子却能刮到五遍,细微处用刀尖一根一根地剔,直到整个脑袋锃明瓦亮,熠熠放光。老丘爷摸着光头,脸上浮出少见的心满意足的笑容,顺子也像完成了一项艰巨而光荣的政治任务,松了一口气,点上一支烟享受般地吸。自始至终在一旁观赏的人们,着实羡慕死老丘爷了,而顺子剃于二傻的“葫芦头”三下五除二就完事的情景又叠印在眼前,不禁暗暗骂,这小子也这么势利,见人下菜。

自从老丘爷来顺子这里剃头,顺子走在东闸子庄街上的脚步发出了咚咚的响声。来到后不忙于开张,先两手叉腰,仰着脸望望远处,咳一声。此外,这个过去胆子很小、只是好讲个荤笑话的人,现在变得吹吹呼呼了,有时还挺狂气,比如“你们村的头,我没有摸不得的。”再比如“你们村里的秘密我全知道。”等等。说也奇怪,人们不但不反感,反而越发佩服他,越发乐意把脑袋交给他,一帮小青年也破天荒地剃起光头,刮起了一股光头风。他来一趟,满街上到处晃动亮光光、青qq的脑瓜儿。顺子的事业仿佛迎来了鼎盛时期。

但是有一个人却从来不肯光顾顺子的剃头摊,从来没让顺子摸过头,甚至他倒背着手由此路过都不朝顺子看一眼。这个人是我们的村支书。村支书就是有派,他留的是那种往后一拢翻着波浪的大背头,他都是骑着崭新的“飞鸽”牌自行车到镇上去理发。因有这一特例,顺子再“吹”时,爱村心强烈的某个汉子会跳出来故意“噎”他:“你啊,顶多算个平民理发师……一个剃头的!”听到这话,顺子也不以为你是讽刺他,该咋吹还咋吹,该咋笑还咋笑,该咋剃头还咋剃头。即使你话再尖刻些他也不恼,仍旧嘻嘻哈哈过去。这正是顺子的可爱之处,这也是我们村接纳他、一直在街中心为他留着摊位原因之所在。

顺子的剃头生涯止于近六十岁!

晚年,顺子得了脑血栓,一条腿不中用了,下不了地,顶多拄着拐棍出门活动活动。只要天气好,他总是拖着那条“木头腿”到我们村村头,来和聚在墙根下晒太阳的老人们拉呱,早早就来,很晚才回去。好奇的后生问他为啥走路不方便还老往这里跑,他说来这里剃了多少年头,走顺了腿。其实年长些的都清楚,顺子从小是孤儿,快三十岁了才娶上媳妇,那女人病病歪歪,年纪轻轻撇下一儿一女命归黄泉,顺子又当爹又当娘拉扯孩子长大,闺女嫁了人,又好不容易给儿子成了家,日子过得很难,是村里的“底子户”,左邻右舍瞧不起他,但在我们村这一点则会被忽略,加上差不多都被他摸过脑袋,有的还欠着他一个头的钱,也就自觉不自觉地敬他一尺,他来这里能找到一种在本村没有的感觉。

三句话不离本行,他们拉呱,拉着拉着顺子就扯到当年剃头的事儿上,说谁的头像大冬瓜,谁的头像枣核儿,谁的头上三个旋儿,渐渐拉兴奋了,快乐在深深的笑纹里荡漾。然后少不了又盯着一个头发茬子长的人遗憾道:“你的头该剃了……我拿不动刀子了……要是以前,我不收钱也得给你刮刮……唉,不是那些年喽……”

有一天顺子没来晒太阳,过路的人说他死了,说他自不能挣钱,儿媳的脸就没再晴过天,慢慢发展到动不动就连撅带骂,他实在受不了,晚上喝下了半瓶子农药。有人说“昨天他不是还在这儿说笑话吗,都笑出了眼泪?”有人说“可怜顺子说了一辈子笑话……”有人又说起他的朝天鼻,好一番感慨。

大约过了一袋烟的工夫,人们便换了一个有趣、轻松的话题――接着顺子昨天说的那个笑话说下去……