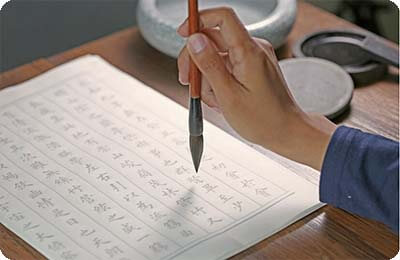

论硬笔书法临习古碑帖的必要性

时间:2022-08-14 12:32:16

谈到硬笔书法也是艺术,也就毫无疑问地按照书法的艺术规律来要求硬笔书法。中国的硬笔书法从上世纪80年代兴起到今天,应该不再在是非之间界定它是艺术与否,而是路子怎么走的问题,直接地说,它与传承几千年的毛笔书法艺术的结合势在必然。既如此,硬笔书法的碑、帖学也就自然应运而生。这是摆在每一个硬笔书法家、硬笔书法爱好者面前的首要问题。

我多年研习毛笔书法并从事书法教育教学工作,最初对钢笔字能否上升为书法艺术也持过怀疑态度,认为它没有更大的可塑性,不可以同毛笔书法并行相提。后来我偶然用硬笔临古碑,便惊奇地发现,小小的钢笔竟也能毫不逊色地写出古朴的碑字来,用于临毛笔古帖则更不在话下了。由此悟得钢笔书法不但也是书法艺术,而且有着广阔的前景,而这前景又在于向毛笔书法古碑、古帖中学习。出于这个感受,笔者不但自己渐渐迷恋硬笔书法,而且还向同仁及自己所在学校的师范学生大力倡导、并推行硬笔书法临古帖“取法乎上”的教学方案,渐渐收到良好的效果。实践证明硬笔书法只有这样才能“如鱼得水”。否则,硬笔书法仅仅单纯以学实用性钢笔字帖作为范本,缺少艺术含量,就成为无源之水、无本之木。这些实用钢笔字帖当今仍然大量的流行于市面,其面目可谓“前后平直,上下方正,状如算子”,类似于“馆格体”,缺少对古碑、帖的师承,自然也就单调、乏味,不能称之为书法艺术,但这类字帖也有它的优势,至少很见功力的,作为一般的初学练字之用还是可以的。

当前,相当一部分书法爱好者自己或在老师的引导下将硬笔书法向毛笔书法的古碑、古帖中浸润、渗透,这是一个可喜的局面,但看硬笔书法的一些作品,感觉到还不够力度,还不能充分显露硬笔书法的师承,由师承再创新的好作品还很少。当然,硬笔书法尚处在向古碑、古帖的过渡阶段,还须硬笔书法同仁共同努力,加快使硬笔书法走向成熟、走向完善。如何进行硬笔书法古碑帖的临习?笔者谈一点个人浅见:

1 硬笔,一般所指的是钢笔。我们就以钢笔书写为例,钢笔的应用与毛笔相比较在于一个“大”与“小”的关系,小必然在使用时特别注重一个“巧”,巧在于书者技巧的运用感知硬笔笔尖的灵活变化和“笔法”的体现。硬笔的笔法与毛笔相比较,除明显的起笔时用的藏锋、逆锋和浓、淡、干、枯等墨色的变化以外,其他的如提、按、转、折,轻、重、疾、涩、驻、过等笔法一应俱全,所以硬笔临碑是可行的。

2 临习传统的碑和帖,两者之间是有区别的,一般来说,临习真正意义上的墨迹,墨迹载体的纸张或绢帛是与现在钢笔书写载体大抵相一致的,故而用钢笔临古帖比较直接便当。这里着重强调一下钢笔临古碑应注意的问题。书写者要对运用钢笔的轻重技巧有很好的掌握,并在临写的过程,充分感悟碑的硬朗与质朴的美感,所谓“运用之妙,存乎一心”,切不可把碑的苍朴理解成剥蚀或抖笔,即便面对风化、剥蚀的字迹也要“透过刀锋看笔锋”。

3 硬笔在临习的选择上与毛笔书法学习路径没有多大区别,写帖仍然可以从正楷人手继而行楷、行书、草书等。写碑则建议也从比较规范、秀逸的如魏碑《元倪墓志》、《刁尊墓志》、《石夫人墓志》,汉隶《曹全碑》、《礼器碑》等着手。继而不妨再向结构奇崛的方向发展。临古碑帖也同样要求形神兼备。因为我们用硬笔临古帖的目的不在于走走形式,而在于向古人典范的法帖中汲取营养,使硬笔书法的艺术含量越来越高,路子也越来越宽,所以孙虔礼叮咛的“察之者尚精,拟之者贵似”仍然是学习硬笔书法的至真道理。

4 无论学毛笔书法还是学硬笔书法,往往都注重对字的书写和表面的技巧而忽视了读碑的重要性,读碑要分两个层面,一是读用笔、读结构、读风格;二是读碑文、帖文。前者是很多人能够做到的,后者则往往受到文言文的限制而回避了。不读碑帖的损失至少有二:一在临帖的环节中最后的一环是背临,如果不能背读帖文,则给背临整句带来不便,或者很难背临,二是在我们笔下所临的碑帖都是历代留下的经典或佛经、或颂文、或祭文、或题记、或记事、或诗章、或咏物等古文学作品,这对一个书法爱好者或书家都是一个得天独厚的增长古文知识修养的途径。然而在当今出版的字帖当中大多都不做释文断句,更不做相关的内容、背景说明,或者编者本身也和大家一样缺少相关的知识,如果将碑帖上升到学的层面,碑帖文、作者、书者、刻者、收藏年代、历史等都将成为核心内容。这也表明,如果硬笔书法作者想耍能够称其为“家’的话,应当是使这门艺术厚重的意义上的“家”,单纯停留在出几本楷行书字帖是不够的。

5 初学者或硬笔书法水平不高的爱好者,面临直接临古碑帖不易人手的问题,尤其是许多古代碑版由于年代久远,石碑经过风化、剥蚀,字迹不易辨e,因此就需要有高水平的硬笔书法家出版更多的硬笔临古帖的字帖。硬笔临的帖应当是形神兼备,同时又具有鲜明的硬笔技法特点。笔者就尝试进行这样的硬笔教学导向,并获得一定的效果。我们深知,临帖是学习书法的不二法门,硬笔书法也不例外。好在一些硬笔书法高手同时又是一些优秀的毛笔书法家,对碑帖的临写驾轻就熟,具有较深的造诣,这也是硬笔书法之所以在短时间内提高发展迅速的巨大优势。

6 说到硬笔书法的碑帖学,也会使人联想到碑与帖的流派分庭抗礼的问题。历来就有南帖北碑之说,在书法发展史中,经历过刻碑的风靡时期,如唐以前;也有过漫长的帖学主导阶段,如宋、元、明三代;亦有过清代的宗董(其昌)期和宗赵(孟\)期;亦有过阮元、包世臣的大力倡导碑学的昌盛时期。所谓晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元,明尚态……今天人们的视野开阔,思维开放,全方位立体地认识世界、领略艺术才是现代人的精神风貌。我们看传统的勒碑刻石上的字是美的,书于帛书、纸上的帖也是美的,碑刻具有古朴、稚拙、凝重的特色,其线条耐人回味;帖具有隽永、润泽、飘逸的特色,其线条圆活、流畅给人以清新、洒脱的舒畅美感。在大千世界中阴柔美和阳刚美是并存的,所以笔者以为碑学和帖学是一个书家所应该掌握的必备的知识,偏废一方,都会使你的书学显现不足,更何况人的情绪不能总是处在一种状态中,如果说书法可以“达其性情,形其哀乐”,那么在不同的情态中写字作书,书风、书品、书体就会与你的笔调、节律和你的心情合拍的。词论家刘永济说:“文艺之事言派别不如言风会,派别近私,风会t公也”,书法之碑、帖流派之见,也应“言风会”更好吧!

无论是碑还是帖,中国书法的几大字体都在写、刻之列,说到底它们也就是行笔的两种方法,就是我们常说的“笔性”的划分。相信古人在一定程度上是把行笔结字以“屋漏痕”的自然之妙运用于笔端凿于石上的。一味将碑的涩感去掉,不思考韵致的直白临写,也会使所临碑帖索然无味的。总之,倡导硬笔书法碑、帖兼学是硬笔书法向前发展的必由之路。

(作者单位:厦门华天涉外职业技术学院)