“汉语言建构与运用”的内涵阐释及其培养路径

时间:2022-05-31 03:06:44

【摘 要】不论是从学科的性质来看,还是从语文核心素养四要素的内涵及其关系来看,“汉语言建构与运用”都应是语文课程存在的核心价值与本质诉求。因此,基于核心素养的新一轮语文课程与教学改革必须以其为基点进行宏观设计,从而实现语文教学在培养学生汉语言建构及其运用方面的独担之任。

【关键词】语文课程;语言建构与运用;核心素养;设计

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)07-0083-03

基于核心素养的新一轮教育改革正在进行,作为基础教育课程体系中重要一环的语文学科理当顺应国内外教育发展潮流,深入研究与探讨语文核心素养及其各要素的内涵、关系,进而准确地定位语文学科的核心价值与本质诉求,以期科学地引领新一轮语文课程与教学改革。

一、“汉语言建构与运用”素养的地位与内涵

从逻辑上来讲,“语文核心素养”既可是语文素养的下位概念,也可是核心素养的下位概念。前者来说是突出“核心”二字,即指语文素养的核心;后者来说是强调“语文”二字,即指核心素养在语文这门学科中的体现,等同于“数学核心素养”“科学核心素养”等,它们结合在一起,共同构成了学生发展核心素养体系。

新版《普通高中语文课程标准》拟将“语言(建构与运用)”“思维(发展与提升)”“审美(鉴赏与创造)”“文化(传承与理解)”确定为学生语文素养的四项核心要素,也即语文核心素养的具体所指内容。这四个维度既各自独立,又相互依存;既有所侧重,又相互融通。

首先,语文课程是一门学习汉语言文字运用的综合性、实践性课程。这种性质通识决定了语文课程与教学离不开对汉语言文字的关注,可以说学生对汉语言文字进行准确地理解与灵活地运用是语文课程存在的核心价值与本质诉求。然而学生若想实现这个目标,必然需要在广泛的语言实践中主动地去丰富与扩展自我言语经验,通过对语知语识的不断积累、梳理与内化,努力构建出自己的语言体系,而后才有可能在真实且具体的言语情境(未来工作、现实生活等)中正确、熟练、有效地运用汉语言文字进行交流沟通。不难看出,语言建构与运用是语文核心素养的重要组成部分,它也是语文素养的整体结构或体系框架的基础与内核。学生语文运用能力的形成,思维品质与审美品质的发展、传统文化的理解与传承,都是以语言的建构与运用为基础的,并在学生个体言语经验的建构过程中得以实现的。离开了语言学习,学生语文核心素养的发展与培育将无从谈起。

其次,德国古典哲学家黑格尔曾将哲学规定为“对于事物的思维着的考察”。 人一旦没有了思维,定然认识与把握不到事物的本质,自然也不会拥有用来描绘与修饰事物的美妙多彩的语言。概言之,人的思维与人的语言是相互依存、相辅相成的关系。任何人在任何地点、任何时候、进行任何形式的语言运用,其过程始终都伴随着人的思维存在与跳动。不会有脱离了思维的语言运用,也不会有脱离了语言表现的思维,语言既是思维的外化呈现,也是其存在本身。此外,在具体的语文W习中,学生思维的表现形式多种多样,不仅有我们常见的联想与想象、演绎与推理,还有批判与发现、灵感与创新,等等。但最后的呈现与表达都需以语言为凭借。

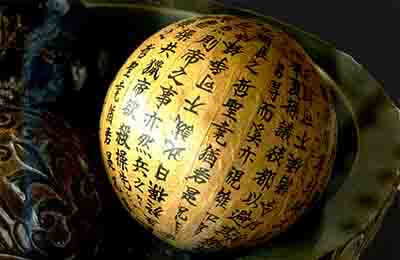

再者,语文不同于其他学科,它既没有满页工整的公式,也没有过多绚丽的图画,更没有跃跃欲动的音符,有的只是由交错有致的方块字编织成的一首首诗词、一篇篇美文。中国汉字已有数千年历史,其本身就具有一种形象美和历史文化感,并且由这种方块字构成的古典诗词或经典美文还融汇内涵着作者的情感美。所以,我们需要通过对这些文学作品的亲近与学习,引领学生慢慢去体会与感受文本中蕴含的独特思想情感,努力鉴别和评价不同时代与风格的语言和作品,从而不断地丰富自我审美想象与审美体验,提高自我审美情趣与审美境界,最后逐渐学会与形成运用口头语言与书面语言去表现美和创造美的能力。

最后,我国是一个拥有五千年文明的国度,悠久的历史传统文化在人们不断地继承与发展中能够有效地发挥提升道德修养和完善人格的作用。所以,作为当代中学生,我们有义务也有责任去理解与继承祖国的优秀传统文化,为将来的人生奠下精神的底料。况且构成语文课程的语言文字本身就是文化的载体,语言文字的习得过程其实就是文化获得的过程。我们学习的每一个方块字,每一句古诗词,每一篇经典文学作品,都潜含着丰富的文化“因子”,两者息息相关,不可分离。可以说,学生通过语言文字的学习,实现了对中国传统文化的理解与传承。

综上,我们认为在语文核心素养四要素间,语言是基础,也是核心。其它三要素的发展与培育都离不开汉语言的根植和影响。思维是学生发展语文素养的运行保障机制,一切能动的创造都离不开思维的跳动,在整个素养体系得以发展的过程中,思维本身也在发展与提升,从而更好地支撑起其他核心素养的发展。而审美与其他三要素的关系好似手段与目的间的关系,语言、思维与文化的发展始终伴随着审美鉴赏与创造,后者就像一根无形的缆线始终在引领着前面三者的发展与走势。正如当下,只有贴近与符合社会主义核心价值观的事和物才能得以留取、传承和发展。文化和语言是汉语文课程的一体两面,它在语文核心素养体系中有着不可或缺的地位,离开文化去谈论汉语言或中国文字,好似无源之水、无本之木。华夏五千年的传统文化早已深深的内涵于祖国的语言文字之中,也正因此,对中国文化的理解与传承既是学生发展语文核心素养的补充与完善,也是语文课程教学的独担之任。

通过以上各要素的内涵阐释及其相互间的关系来看,如果“语文核心素养”再有核心的话,“汉语言建构与运用”无疑是核心中的核心,重要中的首要。

二、“汉语言建构与运用”素养的落实与设计

1. 构建以语言学习为中心的课程

依据前文可知,语文素养的最核心要素是“汉语言建构与运用”。并且,语文课程与教学的应然追求就是将“语言建构与运用”素养通过日常的语文学习与生活循序渐进地潜涵在学生的心底,并促其落地生根。然而学生若想实现这个目标,必需要在广泛的语言实践中主动地去丰富与扩展自我言语经验,通过对语知语识的不断积累、梳理与内化,努力构建出自己的语言体系,而后才有可能在真实且具体的言语情境(未来工作、现实生活等)中正确、熟练、有效地运用汉语言文字进行交流沟通。为此,我们必须从学校或者更高层位去设计指向汉语言建构及其运用的课程体系。

语文学什么?通俗点来说就是读书与写作,用课程标准里的术语来说就是“阅读与鉴赏”“表达与交流”,它们二者是语文科本质性的行为表现,更是一个人语文素养高低的重要评判指标。因此,指向核心素养的语文课程在建构与设计时完全可从阅读和写作两方面来着手。

就阅读而言,目前有人提倡“整本书阅读”“群文阅读”“思辨性阅读”,等等。在此列举无意于评论孰优孰劣,但对阅读的重视可见一斑。学校视阈下的阅读是学生获取信息、认识世界、发展思维以及获得审美体验的重要途径,也是学生、教师、文本及作者多元主体间对话的过程。而写作是学生运用语言文字进行表达和交流的重要方式,是认识世界、认识自我、进行创造性表述的过程。如果阅读是一种吸收的话,那么写作就是吐纳,也即人的一种生命表现。两者相辅相成,缺一不可。

就课程的具体设计来说,我们认为可以根据课程标准的相关内容规定以及所教学生的学情来设置相应的学习任务单。通常一个学期要学习两本教材,剔除自读课文外,每本教材8篇文章左右,这样一学期也就精学16篇文章,大致一半文言一半白话,加起来也就四五万字。与课标“九年课外阅读总量应在400万字以上”的要求相去甚远。因此每学期我们必须进行有计划的补充性阅读,比如可以设置“每天悦读一小时”的活动,以明确的主题、恰当的材料与容量、合理的时间、常态化的阅读活动、及时有效的表现性评价去践行“悦读”课程。久而久之,便在学生心底埋下了阅读的种子,进而开出“言语表现”的花朵。

总之,对于一个学校或者一个语文教师而言,一旦拥有了一套详细且完备的基于“阅读与写作”的语文课程设计,那么学生在广泛性阅读与创造性的写作中自然会慢慢的积累大量的语知语识,自然会在师生、生生多元主体交往与对话中形成自己的语言体系与语言风格,进而在潜移默化中提升与发展自我“语言运用”素养。

2. 践行以师生对话为中心的教学

语言素养的提升与发展,绝非一朝一夕之事,必须要靠一堂堂家常式的语文课来落实。“语文课程有五个学习领域:识字与写字、阅读、写作、口语交际与综合性学习。但真实的情况是,中小学语文教学绝大多数的课时基本都花在阅读教学上,也就是一篇篇课文的教学”,这也直接导致了语文学习几乎等同于课文学习。而在课文学习方面,教师经常先入为主,以自己的解读替代学生的解读,以自己的认知替代学生的认知,将学习的重点引向教师观点的佐证、习题的训练以及标准答案的核对上。此种课堂境遇,久而久之造成了学生被动学习或不愿学习的窘状。课堂“教学”应是教和学的融通与互惠,其既不是教师个人的独舞,更不是集体的沉默,而应当成为师生互动的和谐对话场所。学校视阈下既不应有脱离教师教的学,也不能有脱离学生学的教。单一的授受讲解容易造成学习主体的缺位,进而形成“虚假学习”“伪学习”现象。

美国学习专家爱德加・戴尔曾在1946年研发出一张学习金字塔,这项研究主要是关于学习经历对学习效果的影响程度,从“听讲”到“阅读”到“视听”到“演示”到“讨论”到“实验”再到“教授给他人”,知识的存留率呈逐渐递升的趋势,其中戴尔将存留率在30%以下的学习方式称为被动学习或个体学习,将留存率在50%以上的学习方式称为主动学习或团体学习。不难看出,后三者(讨论、实验、教授给他人)相对于前四者(讲授、阅读、视听、演示)来说更注重学习者的活动、经历与切身体验,并且强化了同伴之间的倾听、对话、交往及合作。并且根据知识的留存率来看,越是活动的、交往的、实践的、合作的学习,其效果应越好。那么在日常教学中应如何体现这些特性?答案显而易见:交互式对话。无论是讨论、实验、教授给他人,都需以主体间互相对话为前提。并且话本身之于语文课程,其既是目的(正确、熟练、有效地运用祖国语言文字进行交流沟通),也是实现目的的途径或手段。这也是我们一直在强调语文课堂教学要从“独白”走向“对话”的原因。就语文教材中的某一篇文本或某一个主题来说,通过师生、生生、生本之间合作式的多元交往与充分对话,一来可以明晰问题、纠正方向以及交换意见,二来可以实现师生主体间情感上的共鸣与思想上的共享。并且在这个过程中,学生的倾听能力、口语表达能力以及言语表现能力都在潜移默化中得到了提升与发展。

3. 形成以体验表现为中心的课堂

教育意义下的课堂已不仅仅是我们简单地教育遐想空间或场所,而是一个孕育生命、造就学生身心成长的核电厂。学生主要是在这一具体而又生动的场所中经历充电的过程,然后带着能量、经验、理想走向未来,去工作、生活以及实现人生最终的意义与价值。 有学者指出,“在当今‘知识社会’的时代背景下,决定一个民族、一个国家的‘软实力’的,是每一个国民的‘核心素养’的养成……决定这种‘核心素养’形成的根本要素,在于新的教育思想与教学制度,在于从‘课堂’出发的‘学习的革命’”。不难看出,课堂既应成为教育改革的转型基点,也应是发展学生核心素养的落脚点。

当下的课堂所映射的课程模式基本是从“目标―教学―考试”,该方案的流程设计一般是根据教学内容设定具体的教学目标,然后组织相关教学过程,最后用考试来评价学习效果。其中的教学完全是考试驱动下的,唯“考”是从的。这种模式的好处是在短时间内能够有效地传授大量的陈述性知识,然而弊端也是显而易见的:教师在讲台上煞费苦心、呕心沥血,学生趴在桌前“奋笔疾书”,生怕丢失一些可能会考到的内容,以致学生“知识有余、能力不足”的瘸腿怪象――能够在各种大型考试中轻松的取得高分,然而应用、操作等实践能力却十分欠缺。可以说,此种课程视阈下的课堂不仅缺乏应有的生气与灵动,而且致使学生学习经验的狭隘与划一,相应的评价也是简单的、一元化的,主要靠白底黑字的客观纸笔测验来评价学生的好坏。总之,这是一种一味追求效率性与生产性的课程样式。为此,日本著名教育学者佐藤学教授提出了一种“登山型”课程,以“主题―体验―表现”为单位来组织教学单元,其中的研究主题可以根据教材中的一篇课文、一个单元或者单元中的某一个知识点来确定,然后设置相关的学习活动(生活化、情趣化的,这样学生才有可能喜欢学,而后活动一定要是任务型的、问题导向的,这样学生才能知道学什么、怎么学)促使学生去经历真实的攀登过程,山的顶峰是活动目标,在这个过程中,你可以选择多种途径、多种方式去到达目的地,不需要走传统的那种整齐划一的路径。

因此,若想落实指向汉语言建构与运用素养的教学,必须变革学生的学习方式,一改传统的教师讲授、学生沉默的课堂情境,通过氛围渲染下的主题式学习逐渐引领学生去对话、去沟通、去交往、去体验、去表现,努力让彼此成为共享互惠的学习共同体,以此带动学生乐学、愿学,从而保障“在学习”,经历“真学习”。

三、小结

基于学生核心素养的课程建构与教学实施势在必行,对语文核心素养的提早关注与深入研究,有助于我们更好地理解语文课程的价值取向与把握语文教改的时代脉搏。而对语文核心素养之核心“语言建构与运用”的思考与探讨,则有助于我们更进一步的认识语文学科的核心诉求,进而有效地实现语文教学的独担之任。

参考文献:

[1] (德)黑格尔.小逻辑[M].北京:商务印书馆,1980:38.

[2] 王荣生.阅读教学设计的要诀[M].北京:中国轻工业出版社,2014:I.

[3] 刘飞.课堂转型:学校教育改革的基点[J].济南教育,2016(4):26.

[4] 钟启泉.读懂课堂[M].上海:华东师范大学出版社,2015:1.

[5] 佐藤学.静悄悄的革命[M].北京:教育科学出版社,2015:86.