炎性乳癌声像及临床分析的探讨

时间:2022-09-15 02:40:35

摘 要 目的:探讨彩色超声诊断仪对炎性乳癌的诊断及临床分析。方法:5例炎性乳癌经高频超声观察其皮肤及皮下组织的厚度,致密程度,有无淋巴管扩张,腺体的厚度,异常区范围。再用CDFI检测其血流信号,病变区内部及周边血流情况,同时观察腋下、锁骨上淋巴结有无肿大,其形态结构及血流分布状态,以及必要的相应脏器检查,判断有无转移征象。结果:炎性乳癌皮肤及皮下组织增厚,腺体结构紊乱,界限不清,内部回声偏低或增强,CDFI其血流信号较丰富。结论:高频彩色超声仪诊断炎性乳癌是一种简便有效的方法,并结合腋下及锁骨上淋巴结肿大的特点诊断符合率高,具有重要的临床价值。

关键词 炎性乳癌 高频彩色诊断仪 淋巴结肿大

炎性乳腺癌是乳腺癌发病过程中的一个特殊病变,可发生于各种类型的乳腺癌中,无病理组织类型的特殊性。病理组织学研究认为,这种乳腺癌的继发炎性病变是由于癌细胞浸润到真皮下淋巴管,引发淋巴管阻塞和继发炎症。炎性乳腺癌以侵犯淋巴管道为主要表现,转移几率高,是局部晚期乳腺癌中预后最恶劣的一类。发病率占所有乳腺癌的1%~10%,我国报道约占乳腺癌的0.9%。

资料与方法

研究对象:1998~2007年我院5例炎性乳癌患者,年龄28~67岁,平均42岁,均为女性。2例一侧呈暗红色肿大、胀痛;1例因外伤导致胀痛伴阴道少量流血而就诊;2例产后分别为3个月、8个月自觉单侧大、痛而就诊;1例伴有腹痛、下肢浮肿。临床触诊有4例患者单侧弥漫性肿大、疼痛,不同程度呈暗红色橘皮样,仅1例左乳外下象限皮肤呈暗红色可触及硬结,轻痛。3例伴低热。4例腋下肿块;其中1例合并锁骨上肿块;1例无腋下及锁骨下肿块。此组病例患者均经手术和病理证实为炎性乳癌。

仪器设备:采用仪器GE公司LOGID5PRO超声诊断仪,高频探头7.5Hz。

检查方法:患者均取仰卧位,充分暴露双侧,以为中心分四个象限或1~12点呈放射状多切面扫察乳腺,观察乳腺体结构及皮肤皮下组织有无异常并测量其厚度重点观察异常区的范围、边界、有无包膜、内部回声及后方回声的改变,然后观察异常区周边及内部有无血流和分布情况,并常规检查相应部位的淋巴结有无肿大,其形态、内部回声、血流分布情况以及观察有无脏器转移现象。

结果

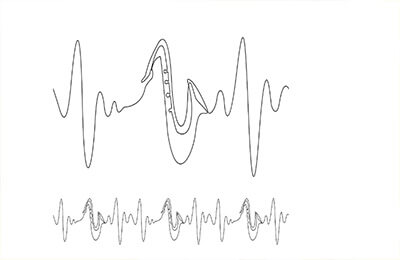

此组病例,4例有不同程度患侧皮肤及皮下组织增厚、淋巴管有扩张、腺体结构紊乱、增厚、层次不清、回声不均,CDFI:血流信号分布不均,方向不一。腋下超声检出肿大的淋巴结4例,合并锁骨上淋巴结1例,淋巴结大小3cm×1.8cm,长径/短径2,部分有融合现象,周边及中央可探及血流信号,以周边为主,最大流速25cm/s,RI0.7,1侧腹部可探及大量不规则液性暗区,肠管漂浮其中,中下腹部分别可见大小7.4cm×7.0cm和6.3cm×5.2cm的强回声光团,边界不规则,内较均质,CDFI其内可见动脉返流信号,RI0.56。后经病理证实炎性乳癌转移至卵巢。仅1例患者首次超声检查显示左乳外下象限探及1.8cm×1.2cm大小的非均质略低回声区,与腺体分界不清其内未探及明显血流信号,未见肿大的淋巴结,患者自觉胀痛,超声诊断:乳腺炎?经抗炎治疗2个月,无好转再次复查,左乳皮肤回声致密增厚,低回声区范围扩大至6.8cm×5.9cm,腺体结构紊乱,腺管不清,CDFI血流信号明显,分布不均,且双腋下淋巴结形态饱满,同时对侧乳腺结构紊乱,出现不规则的低回声区,界限不清,考虑炎性乳癌对侧乳腺受累,后经病理所证实。

讨论

炎性乳腺癌的转移发生率高达30%~40%,因此此类型乳腺癌患者的预后不好。单纯手术治疗的5年生存率低于10%,中位生存期为12~32个月。炎性乳癌是一种特殊类型的“弥漫型癌”占乳癌的5%[1],是一种分化低的乳癌,多发生于年轻妇女,尤其妊娠及哺乳期,其病重、进展快、恶性度高。因其癌细胞弥漫性生长,广泛侵犯表皮层淋巴管及皮下组织形成栓塞性的未分化癌,所以临床表现皮肤肿胀呈暗红色肿,部分或全部受累,皮肤呈橘皮样改变,早期即可向腋下及锁骨上淋巴结转移,预后很差[2],约10%侵及对侧,临床需特殊的综合治疗。虽然炎性乳癌多见于年轻妇女,但此组病例,中老年妇女2例,占40%,本组病例大部分超声表现乳腺体结构紊乱,层次模糊,内部回声偏低,皮肤及皮下组织回声致密增厚淋巴管扩张,并有相应的淋巴结肿大,均符合其病理改变。

虽然高频彩色超声诊断仪对炎性乳癌的诊断具有可靠的临床价值,但对于病变早期局限性的病例应提高警惕,同时此病还应与急性乳腺炎相鉴别,两者均可见哺乳期妇女,但后者因乳汁瘀积和细菌感染有关,其鉴别要点如表1。

因此当临床遇有青年妇女乳腺表现类似急性乳腺炎而超声表现不典型时均常规检查同侧腋下有无肿大淋巴结,还因注意检查子宫附件等其他脏器以免漏诊,为临床提供更多诊断信息,以确定及时有效的治疗方案。

参考文献

1 黄家驷,主编.外科学.北京:人民卫生出版社出版,1979,10:367.

2 林治谨,主编.临床麻醉学.天津:天津科学出版社,1992,11:896.