器官移植的“后援部队”

时间:2022-08-29 01:13:19

用功能良好的器官替换功能丧失的器官,以继续发挥原器官的生理功能,延长人的生命,就是器官移植。别以为这是近代高科技的产物,其实,传说早在公元前的战国时期,我国古代名医扁鹊就曾为患者移植过心脏。因而1987年,在美国华盛顿召开的第二届环孢素学术会议即以扁鹊像为会徽,以示纪念。

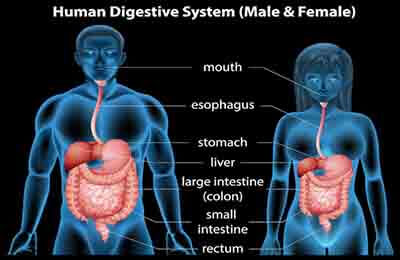

当然,扁鹊时代器官移植手术毕竟只是传说。如今,器官移植已成为一种可行的延续生命的医疗方法。以肾移植为例,全球已施行50万余人次,最长存活期为40余年。我国接受肾移植的患者已达5万人次左右,仅2000年,即有约5000人次的患者接受了肾移植手术。从20世纪90年代至2000年,肾移植手术更以每年约10%的速率递增。到目前为止,我国医学家已可施行心、肺、肝、胰腺、小肠、骨髓、以及多种器官的联合移植。

随着器官移植手术的成功,如何延长移植物的存活时间,成了器官移植的“后续”问题摆在了医学家的面前。器官移植手术发展到今天,已经历了三个重大的突破性发展:第一是血管吻合技术;第二是成功利用低温保存器官;第三是应用免疫抑制药物控制排斥反应。

1906~1908年,一位名叫卡雷尔的美国医生认识到,对器官移植而言,最基本的外科问题就是血管吻合,重建血液循环。于是,他通过大量动物实验施行血管吻合术,并证实单肾可以维持人体生命。由此,卡雷尔被公认为血管外科及移植外科的创始人,并于1912年获得诺贝尔医学奖。

20世纪60年代,器官移植手术进入了新的历史发展时期,其标志就是免疫抑制药物即硫唑嘌呤(商品名依木兰)的应用。1961年,硫唑嘌呤被首次用于预防肾移植后的排斥反应,并打破了肾移植术后存活期超过一年的当时最长记录。在此基础上,逐渐形成经典的硫唑嘌呤和皮质醇激素合用的第一代二联免疫抑制方案。硫唑嘌呤的发现和使用被医学界视为药物免疫抑制的新纪元。直至出现环孢素,在第一代二联免疫抑制方案的基础上发展了常规的三联用药(环孢素+硫唑嘌呤+激素)方案,但硫唑嘌呤仍是最基本的抗排斥药物,可谓器官移植的“后援部队”。硫唑嘌呤经过了长达40年的临床考验,加上价格低廉,十分适合我国国情,因此已被纳入国家基本用药目录。

硫唑嘌呤主要通过阻断细胞DNA的合成来减低细胞增殖速度,导致细胞死亡。对细胞免疫和体液免疫均有抑制作用,可有效治疗移植术后发生的排斥反应。在临床上,医生通常将硫唑嘌呤与环孢素和糖皮质激素等免疫抑制剂联合应用,并根据供受者的组织相容程度、联合用药的种类和剂量、受者的肝肾功能以及白细胞计数等多项结果,调整药物剂量。当然,是药三分毒,硫唑嘌呤也不例外,与其他药品一样具有一些毒副作用,主要表现为对骨髓中粒细胞系统和血小板系统的明显抑制作用和肝功能损害。外周血白细胞计数减少就是硫唑嘌呤中毒的主要表现。若损伤肝脏,则可出现转氨酶增高。因此,患者必须根据医嘱定期上医院检查,让医生根据情况及时调整药物剂量,避免发生严重的并发症。

20世纪90年代中期,一种新型的免疫抑制剂霉酚酸酯投入应用,并显现出良好的临床效果。但据最新研究资料证明,在器官移植早期,虽然霉酚酸酯较硫唑嘌呤更能减少急性排斥反应的发生率,但这两种药物的远期效果并无明显差异。而硫唑嘌呤则以其优异的性能/价格比显示出更高的患者耐受性和依从性。作为器官移植后的经典免疫抑制用药,硫唑嘌呤将在相当长的历史时期继续发挥不可替代的重要作用。