珠算该不该重回课堂?

时间:2022-07-20 05:30:18

辩・话题

2013年12月4日,联合国教科文组织宣布,中国珠算正式成为人类非物质文化遗产。

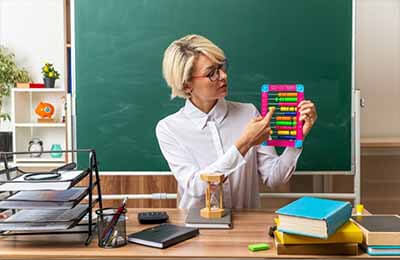

珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法。算盘正是因其计算工具的简便和数理内涵的独特,被誉为“世界上最古老的计算机”。此次珠算申遗成功,有网友预言:“珠算将重回课堂。”实际上,20世纪90年代初,珠算曾作为我国小学数学教学中的一项必修内容,但在2001年教育部颁发的《义务教育数学课程标准》中,珠算被取消。

不过,对于珠算该不该乘着申遗成功的东风重回课堂,大家却持不同意见。有人认为,珠算是国宝。我们不能只是沉浸在珠算申遗成功的自豪中,而应该让珠算重回课堂,让珠算这朵古老的中华文化奇葩焕发新的生命力,以不至于让其“被世界认可却被我们放弃”。但也有人认为,珠算重回课堂是“舍本逐末”。现在计算机技术这么发达,在实际生活中会用到珠算的时候和领域都很少。如果珠算重回课堂,显然会增加学生的负担。如果什么东西都变成一堂课,不仅无助于传承传统,相反可能引起学生的反感,进而让学生更加疏远这些“老古董”。

作为高中生,你认为珠算该不该重回课堂呢?请将你的观点写成文章与大家分享。

莫付无花空折枝 陈金凤

辩・方阵

正方

古诗云:“花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”说的就是花儿正值妖娆时节,若是喜欢便可直接折了去细细观赏,莫要等到花零叶落时再对着光秃秃的枝条黯然神伤。对我们的宝贵遗产而言又何尝不是如此呢?

华夏民族的璀璨文化是一条悠长的河,浩浩荡荡,从古至今,奔流不息。五千年的风吹雨打、五千年的世事变迁,先辈们用他们的经验与智慧创造了一笔笔宝贵的遗产。珠算,无疑是其中不可磨灭的光辉一笔,我们有什么理由不让其重回课堂重放光芒呢?

首先,传承优秀的文化传统是我们义不容辞的责任。自从珠算从课堂上消失后,短短十几年间,人们竟将它忘得一干二净。现在,多数学生不知算盘为何物,我们怎么对得起这笔先辈们用血泪和智慧创造的宝贵遗产?珠算申遗成功,不只是为中华民族增添了一个光环,更是一种警示,那就是要让珠算流传于后世。让珠算重回课堂,“从娃娃抓起”就是一种最好的方式。

其次,学习珠算可以锻炼我们的多种能力。在日常生活中,珠算的确已经渐行渐远了,但是,只是因为“不常用”,我们就一定要摒弃它吗?舍弃它,实在是鼠目寸光。珠算作为非物质文化遗产,与物质文化遗产不同。有些文化遗产只要保存得当,便可流芳百世。珠算则需要我们的继承,而这种继承便是言传身教。尽管不常用,可学习珠算却仍有很多益处。如可以给课堂增加趣味,让学生在亲自动手中学到知识,在轻松愉快的氛围中受到潜移默化的影响,有助于培养孩子们的学习兴趣,培养学生对民族文化的自豪感。可以说,珠算的出现,为只有黑板、白纸的课堂增添了无限的生气。更为重要的是。珠算不仅能增强学生的计算能力,还能锻炼记忆力和反应力,而这些能力都是将来立足社会的必备技能,又怎能说它无用呢?

第三。学习珠算并不会增加学生的负担。小学生的负担从何而来?来自学校之间的攀比,来自家长们“赢在起跑线上”的观念。众所周知,现在小学生的负担往往不是来自于课堂,而是来自于家长给孩子们强加的课外作业――奥数班、作文班、钢琴班……小学生们就这样成了大人们攀比的牺牲品。即使取消了数学,取消了外语,只要学校之间、家长之间仍有攀比的心理存在,孩子们永远都会背着几座山,又为何要将所有的过错强加在珠算身上呢?如果学珠算效果好,孩子运算能力强了,做作业的速度自然也快了,这不也是变相地在促进减负吗?

最后,必须要强调的是,趁着珠算还未失传,我们都应好好地学习并传承它。否则,将来我们如何面对外国友人的“虚心请教”?不要等到技艺失传时才来扼腕叹息。

让珠算重回课堂,刻不容缓,“莫待无花空折枝”!

点评:作者开篇即引用一句古诗来表明自己的观点――应该让珠算重回课堂。接着从文化传承的责任、珠算的多重功用、减负问题三个角度进行说理。特别是在减负问题上,作者抓住人们最关心的问题,分析了现实生活中小学生的真正负担是什么,然后得出学习珠算不但不会增负,反而有希望在提高运算能力的情况之下减负的结论,从而很好地证明了珠算进入课堂的必要性。最后,作者再用“莫待无花空折枝”的诗句来提醒人们,要抓紧时间让珠算重回课堂。全文情感充沛,论证角度合理,观点深刻,让人信服。

反方

莫让“珠算”遮望眼 杜佳

十几年前,珠算退出了课堂。2013年,沉默十余载、鲜有人问津的珠算终于申遗成功,登上了国际舞台。曾被誉为“中国第五大发明”的珠算,就这样带着最原始的中国气息进入了国际视野,重新走进国人的世界。

欢呼雀跃之时,有人便为珠算被“清算”出课堂及十几年来遭受的冷遇打抱不平,认为它应该重新进入课堂。若出于文化传承的目的,便认为无论采用什么样的形式都无可厚非的话,我不敢苟同。让珠算重回课堂,并非好主意。

众所周知,珠算这一运算方式早已跟不上时代的步伐。十几年前,珠算在时代大潮中败给了计算机,走出了课堂;十几年后的今天,珠算作为中国的一个文化符号,获得了世界“非物质文化遗产”的头衔,荣光加冕,一时成了众人关注的“新宠”。可是这样的“荣光”又能持续多久呢?一旦申遗热一过,云淡风清之时,珠算能否扛得住科技的重压?是否会在下一个十几年之后再一次无奈地退出课堂?这些虽不得而知,但几乎可以肯定的是,社会在进步,科技在不断发展,身处当代这种怏节奏的生活、高效率的办事氛围之下,珠算的实用性几乎被计算机彻底否定,就像其在远古时代曾凭借卓越的优势彻底取代了结绳计数、算筹一样。所以,即使让珠算重回课堂,也难以躲避被淘汰的风暴。

其次,珠算进入课堂,只会增加学生的负担。如今,交通发达,人员流动较大,不可能走到哪里都怀揣算盘。而且对于那些复杂的数据,在那儿“三下五除二”地慢慢拨动算珠,到头来还会担心结果出错,反复拨打几次,耗时费力。如果有计算机,只需按几个键就能准确无误地计算出结果。如果仅仅因为申遗成功,就非得把这个“古董”请回课堂,那我们无疑是在为小学生增加学习负担,同时也是在开历史的倒车。有人说计算机是21世纪的通行证。在这种情况下,珠算理应退出课堂,让小学生甩掉不必要的负担,轻装前进,才是最佳的选择。

珠算作为祖先留下的文化遗产,可让专业的人员去研究。不是所有的文化遗产都要全人类一起掌握,不是所有的文化遗产都能亘古发光。那么,在人类文明不断前行的同时,那些在某个阶段曾经起过重要作用的遗产就自然会被新的事物所取代,逐渐远离我们。

把珠算作为一种爱好、一种兴趣来研究是可以的,也不会有人反对,但没必要大张旗鼓地将它重新请回课堂,去折磨那些不谙世事的心灵。

总之,珠算申遗成功是好事,值得我们自豪,但切莫因申遗成功而蒙蔽了双眼,从而做出得不偿失的事来。

点评:本文观点鲜明,结构清晰。作者首先从珠算的运算能力方面阐明了珠算进入课堂的尴尬,然后再从其增加小学生负担的角度进行论述。文中,作者并没有否认珠算的辉煌过去及其价值,而是认为这完全可以作为一种兴趣、爱好来研究,没必要让每一个小学生都来承担传承的重任,思维辩证,论述有力。最后,作者提醒国人,如果因为申遗成功就让珠算重回课堂,实际上是一件得不偿失的事。