器官移植引发的伦理问题研究

时间:2022-06-18 05:25:20

摘要:作为20世纪医学领域最为重要的科学进展和技术成就之一,器官移植的应用已经愈来愈广泛,而器官移植的发展也引发了大量的伦理甚至法律问题,这些问题必须引起我们的思考,并提出一些可行的解决方法。

关键词:器官移植;供体;受体;伦理问题

中图分类号:C91 文献标识码:A

文章编号:1009—0118(2012)10—0238—01

一、引言

器官移植技术挽救病人的生命。对于供移植用的器官严重供不应求,人们提出了种种解决方法,对这些解决办法必须进行伦理学的分析和批判论证,以便人们有更清楚的判断,有关部门做出更合适的决策。

二、器官移植的历史和现状

(一)何谓器官移植

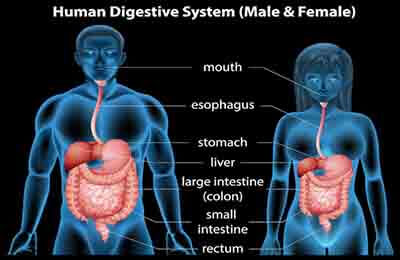

器官移植指的是通过手术的方式摘除一个身体中有活力的器官,并把它置于自身或者通常是另一个个体体内的某一部位,去替代那些因为损伤、病变而失去功能、也无妨医治的脏器,以达到拯救生命的一种现代治疗方法。其中,捐出器官的一方称为供体,接受器官的一方称为受体。在今天,广义的器官移植已经扩展到了细胞核组织,此外器官移植也不限于人体器官,包括了异种器官。

(二)器官移植的历史概况

现代器官移植是在动物实验、提别是血管吻合成功的基础上,从肾移植技术开始发展起来的。最早的肾移植发生于1936年,前苏联的医生沃罗诺夫把一个尸体的肾移植到了一位汞中毒的病人体内。20世纪前半世纪,人们进行了临床实验;既进行同种移植实验,也进行异种移植实验。但大都没有成功。临床肾移植首次成功的案例是1954年美国波士顿的默里首次成功进行肾移植,这是人体器官移植划时代的标志。

(三)器官移植的现状

使器官移植得到扎实而长足进步的关键因素是:克服组织配型的障碍,突破“脑死亡”概念,以及研制出新的免疫抑制剂。要提高器官移植成功率和存活率,主要解决免疫排斥问题。近些年来器官移植效果的提高,既是由于抗免疫技术的改进,也由于控制感染及其他并发症能力的提高。

三、器官移植的伦理问题

(一)与供体相关的伦理问题

1、观念和死亡标准的障碍。最为常见的供体是普通死者。以普通死者的器官作为供体,这在我国必须以死者生前的议员(又称预嘱)或遗嘱为依据,并取得死者亲属或监护人的同意。由于传统观念,自愿死后捐献器官的人寥寥无几。尤其是,由于我国仍然沿用心跳、呼吸停止的死亡标准,因此即便人们同意死后捐献器官,由于死后缺血时间过长,大多数器官也已不适合于器官移植。

2、供体多样性导致问题多样性。对供着的伤害,包括身体和心理的伤害。身体伤害主要涉及安全性问题。普通活体供体的器官移植会排出传染病、遗传病等疾病,并尽力保障供者的安全,努力将伤害减低到最小程度,但这不表明移植一定安全。而从心理上看,供者往往承受着内部和外部的压力:内部压力来自于道义和心理紧张;外部压力可能来自家庭、医务人员和社会舆论。

我们再看一个另类供体来源动物。把动物的细胞、组织、器官移植给人被称为异种移植。异种移植最激烈的争论是其安全性。因为异种移植可能会把动物身上的疾病传递给人类,甚至诱发变种新的病毒,而病毒扩散涉及全人类。

(二)与受体相关的伦理问题

1、心理负担。不同的报道表明,器官移植尽管给患者带来了福祉,同样也带来了大量的心理负担。一些接受尸体脏器移植的人在手术后产生了不同程度的心理焦虑。此外,接受活体器官移植的病人往往还会产生心理不安,包括对供体者的内疚感和担心手术失败,甚至担心手术成功后长期应用免于抑制剂给家庭带来的经济负担。

2、自我认同感的缺失。如果一个人接受了尸体或活体的多个器官、性腺器官(如、卵巢等)以及异种器官,那么他的自我认同感可能会遭到破坏。在脑移植中这个问题显然更为严峻。前苏联20世纪50年代始、美国20世界60年代始都开展了大脑移植的实验研究,而一旦用于人类,这一移植就会面临类似于“王子”和“鞋匠”互换大脑所引发的问题,到底谁是“王子”,谁又是“鞋匠”。

3、异种移植的危害。在动物和人的异种移植中,强烈的免疫排斥、动物病毒或人类病毒与动物病毒的重组都给接受者或者他们的后代带来了危险,或者说潜在危险。同时也涉及另一个传统伦理问题,如果移植的是将其器官全部替换,那么人的涵义该如何定义,做完移植的到底又算不算是人呢。

4、社会歧视。在接受尸体(特别是死囚)的组织、器官,尤其外露的脸、肢体的案例中,牵扯了可能引发受体自身的心理变化之外,还有可能不被家人、他人接受,甚至遭到社会歧视。不难想象,换脸术也不容易被家人、他人所接受。所有这些可能的伤害带来了一个问题:他们事后的器官移植成为在道德上无法接受的技术呢?

四、器官移植的伦理原则和管理建议

(一)器官移植伦理原则

1、安全有效原则:应努力防止对供体和受体可能造成的伤害,救治器官功能衰竭病人;2、知情同意原则:必须获得供体的知情同意或捐献是其知情选择的结果。供体必须是自愿捐献,不受外力干扰;3、保密原则:供体和受体之间应互相保密,做器官移植的医生也不应知道供体身份;4、公正原则:应尽力考虑更需要移植器官的病人得到移植,避免仅考虑有无经济能力和职务高低;5、非商业化原则:基于考虑商业化可能带来的严重后果,禁止将人类的器官作为商品买卖。

(二)器官移植的管理建议

1、应尽快确认脑死亡概念,制定诊断脑死亡的标准;2、从事器官移植的主要来自尸体,应采取措施保证尸体器官质量;3、禁止利用未成年人器官;4、鼓励公民死后捐献器官。每张驾驶证附器官捐献卡,表明持证人是否愿意捐献;5、鼓励建立发展促进器官捐献的民间组织;6、确定潜在供体死亡的一生不应直接参与其器官摘取或以后的移植工作,也不应负责照看这类器官的可能受体;7、人体及其任何一个部分都不得作为商品交易的对象,不能买卖,不能刊登征求或提供可供移植器官的广告。违者追究刑事责任;8、建立全国器官移植网络中心,使供体和受体之间的信息更畅通;9、制定《器官移植法》,为器官移植提供法律依据。

参考文献:

[1]李永生.医学伦理学[M].郑州:郑州大学出版社,2002.

[2]翟晓梅,邱仁宗.生命伦理学导论[M].北京:清华大学出版,