散落在村庄里的野果

时间:2022-09-22 11:54:23

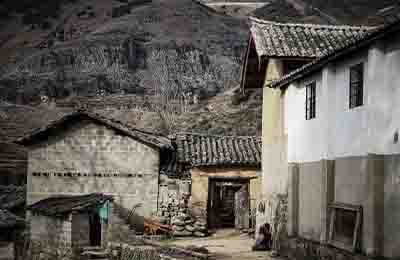

村庄,是村民们生活的福地,这里依山傍水,环境优美,一年四季美景交替变化,春光里花香满盈,夏风中浓荫蔽日,秋雨中霜叶似火,冬日时翠绿常延。这里更是一座取之不尽的大宝库,有花、有树、有草、有各种野生动物,还有数不清的野果,有名的,没名的,直立着、攀援着、匍匐着、斜伸着,点缀在村庄的页面上,让在乡村长大的孩子循着那经久弥香的味道,不断刷新着成长的足迹,而那味道更是足以眷念一辈子。

红籽

红籽是村里人对这种野果最简单直接的称谓,书面语应为“火棘”,是野生的红籽树馈赠给人们的礼物。

红籽树,属于灌木林,树冠矮小,四季常青。树杆细而坚硬,但不挺拔;旁枝错节,却不规则。杆上和枝上有又坚又硬的刺,隐在那椭圆如黄豆般大小的叶中,是与生俱来的防身利器。芳菲四月时,红籽树像是入乡随俗的小女子,略施粉黛,素净淡雅,发髻上沾满了星星点点的小花,一朵朵、一簇簇,像梨花,又像李花,开得越发纷繁。但在花团锦簇的时节里,一点也不起眼,不过,风知道它们的足迹,蜜蜂和蝴蝶吻过它们的眉毛。

花期过后不久,枝叶间就长出了球形的小果,不会引起人们过多的关注。待到秋风起,那一串串绿绿的果实就压满枝头,慢慢变了浅红,秋雨过后就是绯红,到了冬天就变成了深红。

红是热烈的代名词,漫山遍野的红像红籽树举在头顶上的火把,不经意间就沸腾了整个山村。那圆圆的细小果实,层层叠叠,密密麻麻,酷似一只只袖珍红灯笼,无时无刻不透出迷人的色彩。特别是在繁华落尽的冬天,一树树鲜艳的红籽把整个季节装扮得特别灿烂,异常温暖。红籽树也理所应当地成为山里“馋嘴猫”们热追的对象,看准一树红籽,禁不住诱惑,一颗一颗地摘略显费劲,也满足不了心中的渴望,索性伸手拉住某一枝条,摘一把放进嘴里咀嚼,涩、酸、甜混杂的味道顿时就在嘴里蔓延开来。有时感觉守着红籽树吃还不过瘾,干脆一刀下去,劈一截枝丫带回家慢慢品尝。千万不要担心红籽树会就此死去,来年的春天,那“伤口”处又会顽强地长出新枝,开出一树一树烂漫的白花。

红籽在树上宿存的时间能从头年的十月开始,一直延伸到次年的开春,这对于“闹冬荒”的孩子们无疑是最大的财富。后来,我因为工作原因离开了山村到了城里,也慢慢融入了眼下这繁华嘈杂的城市,当然生活也不再如从前那般清苦,不过记忆里存留的红籽影像却是那么的清晰。

前不久,与文朋诗友到基层采风时,偶与红籽树邂逅,他们俱都被那簇风景给吸引,纷纷拍照留念。有的甚至直接将其移植到自己在城里的住所,修剪成盆景观赏。看着那树,尽管野性不如乡下那般夸张,说不清道不明的暖意总会衍生,一直未曾改变……

野荸荠

街头的水果摊前,你总会发现这样的场景:被洗得干干净净的荸荠整齐地堆在摊位上,小贩一边卖,一边又拿着小刀削皮。那动作娴熟得令人咋舌,那么小的个,却被摊贩既快又准地削去果皮(非一朝一夕岂能练成),露出白嫩嫩的果肉躺在小塑料里,等着市民前去购买。

这些能堂而皇之地在摊位上站稳脚跟、且能受到人们欢迎的荸荠并非本土之物,是某些地方成片种植的。乡下的水稻田里也长荸荠,只不过都是野生的,个头比起现如今在市场上卖的,那完全是两个型号,个小皮厚肉少,很少被农民真正喜欢。另外,只要野生荸荠在田里扎根,自然就会与水稻“争风吃醋”,抢夺田里原本就欠缺的肥效。于是,田里的野荸荠秧总会和稗草一道被农民清除,残存下来的野荸荠秧自然就少之又少。然而,野荸荠秧还是有人用心惦记的,那就是馋嘴的乡下孩子,他们可是明白那秧苗的根部长有自己喜欢的东西。

开春不久,闲置了一季的冬水田开始复苏,父亲将耕牛拉到田边,却并不着急给牛套上犁头和枷剑而是把牛拴在一棵树前,下去田里把野草、浮漂等寄生物给清理干净,荸荠秧也难逃劫难。我往往是先下手为强,挽起裤脚,直奔荸荠秧处。荸荠秧没有叶子,尽是绿色的细管子,像打毛衣的棒针,根根直立。顺着细管子,手指直接探到根部,便可以摸到小小的硬球,掏出来,折去那根管子,洗去乌泥,用指甲刮去浅黄的膜衣,便是一个小指般大小、油黑光亮的荸荠了。野荸荠并不多,再加之春天算是它的播种期,挖半天也不到一把。但乡下孩子依然是乐此不疲,挖到一个,直接在水里洗一下就放进嘴里,吃到后来,嘴角就沾满了泥巴,像是画上去的胡子。

到了秋天,稻谷成熟收回了仓中,而孩子们又借着拾穗的机会来到田里,顺着枯黄的荸荠苗掏出陷进泥层的“泥球”,经过了几个月的生长,这个季节的荸荠要比春天稍微大一点,口感也要好一点。

随着年龄增大,乡下农田大多荒芜,给予野荸荠成长的空间越来越少,我去田里刨野荸荠的机会也越来越少,直至成为了心头的一段难以抹去的记忆。一晃这么多年过去,原来不起眼的荸荠被具有商业头脑的农民学着大规模种植,改头换面,成了街头上热卖的水果。回味旧日时光,偶尔在品咂荸荠时变得温暖而亲切,如那舌尖上清甜的味道蔓延开来,温润心扉,但却少了孩童时代在田里吃荸荠的那道泥腥味。

这,不知算不算是一种遗憾?

刺泡

鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中提到了一种酸甜的小球“覆盆子”,是一种聚合果,在不同的地方有不同的称谓。而在我所生活的家乡,却是习惯地称这种酸甜的果实叫“刺泡(pāo)儿”,又因为成熟的季节不同,约定俗成地分成了“栽秧泡儿”、“薅秧泡儿”、“苞谷泡儿”。生长的位置也极不固定,丛林间、路边、溪沟旁……与草混杂在一起,只要能站稳脚跟的地方都有可能发现它们的影子。

刺泡儿开出的花是红白红白的。十天半月的光景,小花渐渐凋去,独剩花萼依旧托举着幼果,尽享阳光和微风的抒情,更会迎来路过的人多情地注目。盼望着,盼望着,那果实就一天一个起色,演变为熟透的红色。

终于等到了摘食的机会!同很多蔷薇科的植物一样,刺泡儿是有着细刺的,每次摘它的时候须得小心又小心,否则一不容易就会在手上留下一条红色的印迹,更有甚者就是衣服裤子划上一条口子。再加上鲁迅笔下那句“长的草里是不去的,因为相传这园里有一条很大的赤练蛇”,更让人有点担惊受怕。在乡村,赤练蛇是少见的,不过诸如乌梢蛇、菜花蛇等其他蛇类倒是经常见到,尽管属于无毒蛇,但想到那冷冰冰的感觉还是有点后怕。

贪食的欲望是控制不了,看到一处结满刺泡的草丛,小伙伴们往往会率先用一根长长的竹竿敲打周围的环境,其主要目的就是驱赶在此驻扎的蛇类,还有就是探探杂草中是否会有蜜蜂筑巢。待确定安全了,才小心翼翼地走近,一颗、两颗……摘下放到提前准备好的小口袋里(用桐叶卷成漏斗状的小包),像是做贼似的仓促逃离。毕竟,草丛可不是久待之地,万一有条蛇从此经过或是去而复返肯定会被吓得不轻。

走到安全的地方,小伙伴们将刺泡放进溪水里清洗一次,把覆在果实上面的那一层绒毛去掉,放进嘴里轻轻一咬,甜甜的果汁兴奋地着味蕾,让人恨不能一下子将泡儿整把整把地往嘴里送,那滋味,那感觉,是别样的新鲜,至今让人回味无穷。

野地瓜

乡下有句谚语:六月六,地瓜熟;七月半,地瓜烂。农家一般是按阴历计算时日,而谚语中的“地瓜”,就是在农历六月的时候散发迷人的香味,但却并非当下从泥土里挖出来、能堂而皇之进得超市被人们青睐的地瓜,而是乡下的一种野果,俗称“野地瓜”。幼时一直念叨着这个名字,也不知道它的真实名字,直到参加工作用上了电脑,才对这在村庄里常见的野果有了进一步的了解。

野地瓜为匍匐木质藤本,学名地果,小名就多了,譬如地瓜泡、满地青、满地香、地枇杷、地瓜藤等等,在村庄里长大的人们更习惯叫它“野地瓜”。所谓野,就是因为这植物无需人工栽种、护理,餐风饮露、日晒雨淋,杂草丛生的山坡上有,蜿蜒曲折的山路旁有,湿润松软的沟渠边有,光秃坚硬的岩石上有,胆战心惊的悬崖上有……在村庄里目之所及的地方,只要能扎下根,那坚韧而繁茂的茎蔓总能纵横交错、卯足劲地疯长,铺成一块地毯,悬成一道帘子,满目葱郁,星罗棋布,构成了一副纯天然的优美画卷。

“绿色是旺盛的生命,绿色是生命的鼓号。”野地瓜的叶子一年四季都不曾褪色,翠绿欲滴,绿得鲜艳,绿得耀眼,绿得一塌糊涂,一泻千里,无边无垠。它的藤蔓不习惯依附在其他植物身上,看似一身软骨,一年四季大都匍匐在地,承受着千人踩、万人踏的命运,但它依然以一种淡定的心态,拥抱着寂静沉默的大地和砂石,把心中绿色的情调毫无保留地暴露在风中,无言却显得那么真诚!

生长在田间地头的地瓜藤是不讨庄稼人喜欢的,只因它的生命力太过旺盛,挖出来的根须如果不彻底清理,就那么一年半载的光景,原本打理的干干净净的土里又会被地瓜藤侵占了去。因此,山林就成了野地瓜的最佳领地。

记忆中,散学归来完成了作业的孩童们是要帮着家里做事的,拾柴禾、打猪草、割牛草……待得背篓里装满了,就会结伴来到山林,在野地瓜藤编织成的绿毯上追逐嬉戏,累了的时候就随意地躺在上面,嘴里叼着一根狗尾草,说校园趣事,看蓝天白云,不知不觉中就忘记了归家时光。当夜色渐浓,父母们的呼唤声顺着风传过来时,一行人才会踏上回家的路。

野地瓜不开花,但却结果。每到农历六月,就是野地瓜成熟的季节,孩子们的嗅觉被起来,味蕾也彻底兴奋起来。那浓郁翠绿的地瓜叶下,原本是硬邦邦的青疙瘩,如今却变成了拇指般大小的鲜红小球。可别急,它们也像是顽皮的小孩子一样,跟你躲着迷藏呢!

哪里有野地瓜?平时探得“军情”的孩子们早就烂熟于心。不管是男娃还是女娃,每天都要去找一遍。在藤蔓中低着头,瞪着眼,双手轻轻拨开叶丛,认真得如同探宝,害怕放过任何一个“可疑”的地方。一个、两个……不一会儿手里就有了一大捧。心急的是一边摘一边吃,吃到后来是满嘴的黄泥巴;稍微矜持点的,就是在自己衣服上擦拭几下,囫囵吞枣似的,一个接着一个往嘴里塞;再有讲究点的,就把摘下的地瓜放进溪水里清洗干净,然后慢慢地咀嚼品尝。

野地瓜维持的时间就那么个把月,尽管每天都能吃上,孩子们总是感觉吃不够,但舌尖上的味道还是能让“馋虫”们记住那段美好的时光。

刺梨

本地媒体曾登载过这样一则报道:“满山野果不值钱?刺梨要卖三十万”。对于报道中提及的刺梨,作为在农村长大的我对其十分熟悉,这种名为刺梨的野果,灌木,细叶,对生,浑身有刺。却未曾想到其“含有丰富的维生素C,被称为维C之王,有健胃,消食,滋补,止泻的功能,还有抗衰老、防癌、抗辐射和降血压等作用。”创业者看准商机,成片种植,对刺梨的研究可真称得上是行家里手!

大路小道、沟坎坡岩……在山野间,人们总能看到那一蓬又一蓬的刺梨。而我对其了解不过是管中窥豹,停留在看花、识果、品酒的层面上

刺梨开花一般是在暮春时节,恍似不食人间烟火,不习惯与其他花争宠,花瓣微红,花蕊黄色,一朵朵、一簇簇、一片片,极目远眺,像是那头戴红花的山野女子隐身在村落沟壑边,散发出淡淡的幽香,引来蜂蝶飞舞,无不令人赏心悦目。乡下的人们对刺梨花是尊重的,不会轻易去采摘,就算是爱美的小女孩也习惯远观,只因为每朵花的下面都有嫩刺,一不小心就会扎手。

步入夏天,那红灼灼的刺梨花自然就避不开“碾落成泥”的命运,可别恼!在有些花凋谢的位置,已经悄悄地鼓起了一个椭圆形的小疙瘩,那就是刺梨,青色的,浑身长着小刺,像刺猬一样。待到秋季,刺梨成熟了,原本扎手的小刺似乎也不再那么锋利,变得软和了,金黄色的果实点缀着漫山遍野,夺人眼目,空气中也泛着果香,勾引着贪婪的味蕾。无论是干农活的大人,还是在外疯玩的孩童,都抑制不住对刺梨的青睐,随手摘下几粒果实,小心搓去表皮上的刺,再把刺梨顶部的鳞片掐掉,最后把刺梨一分为二,抠掉里面的籽,这样就可以吃了。脆生生的,口感极佳,令人垂涎。

儿时每年秋天,父母在农活之余都要去山林里摘一些刺梨回家,剥成一瓣一瓣的,母亲会选出一部分切成小块放在土碗里,然后再在里面加上冰糖,待得冰糖融化后,甜甜的刺梨汁成了我的最爱,百吃不厌。而父亲则把剩余的刺梨晒干,倒在早已准备好的酒坛里,加入适量的冰糖一起泡刺梨酒,浸泡上三五个月后,酒坛里的刺梨酒早已变成了土红色,清亮浓酽,味美醇香,从地里归来的父亲总会在饭桌上自饮一杯,已解整日在土里劳作的困乏。长大了,我也曾陪着父亲饮上一两杯,感觉很好,易入口,微甜,就算醉后第二天醒来也不上头(酒质也很重要)。

刺梨酒不是名酒,但却是好酒,村里人观点一致,也自然懂得这酒的功效:“健胃消食,活血化瘀”。 乡下人没事儿的时候喜欢串门,哪家都可以随便出入,好客的主人习惯倒出自家浸泡的刺梨酒来招待。闻香而动,左邻右舍的都来了,大家围坐在一起,摆摆龙门阵,偶尔提及那些陈芝麻烂谷子的事情,然后“五魁首、八匹马”地划上几拳,拳到好处,酒也正好,各自走在回家的路上,微醺的时光里还泛着刺梨的味道。

这刺梨,是乡情和谐的见证,总在岁月的长河里散发出难以言说的暖意。说爱,永远不会太迟……

桑葚

村里每一户人家都种有土桑树,不成片,零零落落,东一棵,西一棵,散落在田间地头。最初的记忆里,农村还没有兴起养蚕的热潮,那些土桑树居然没有被毁掉、并能一直存活下来,这的确是一件匪夷所思的事情。

每年春天,那桑树的枝条犹如雨后春笋般拔高了不少,密密匝匝的桑叶把整株桑树包裹得郁郁葱葱。进入初夏后,那桑杈间就挂满了密密麻麻的桑葚,我们更喜欢称之为桑泡儿,淡绿色,表面还覆着一层细小的绒毛,像是一只只趴在枝条上的毛毛虫,隐藏在桑叶间。随着时间推移,桑葚逐渐长大,在我们翘首盼望中,由淡绿色转为深绿色,三五天后转为淡红、深红,再由红转紫,直至乌黑锃亮。一株桑树的桑葚成熟也并不同步,杂乱无章,像是在赶趟儿,好不热闹。《本草新编》有“紫者为第一,红者次之,青则不可用”的记载,而那熟透的桑葚果掺杂在红绿之间格外耀眼和醒目,更能引发人们食欲。

熟透的桑葚甜味十足,一颗颗像紫玛瑙似的小果有着小家碧玉般的柔情和蜜意,令人垂涎欲滴的果汁更让你欲罢不能。每到放学或是结伴去山坡上割猪草时,孩子们总是向着有桑葚的地方。摘一颗放进嘴里,感觉没尝到味道就下了肚;再摘一颗,还是不过瘾。干脆双手将树身一抱,“蹭蹭”几下就爬到树上,骑跨在桑树的枝干间,一边摘,一边吃,有时连那些半红半紫的果子也被摘下来,一股脑儿放进嘴里胡乱吃起来。摘得多了,吃得多了,手、嘴巴甚至脸上都涂满了那黑紫颜色。偶尔也因为不小心,时常会出现树枝把裤褂扯开口子的现象,或是那桑葚的颜色沾到了衣服上,回到家以后,自然免不了家长的一顿训斥,但转眼就把事情抛在脑后了,馋诞欲滴的那张嘴巴怎能抵住桑葚的味道?

桑葚成熟的季节,最怕的是刮风下雨,枝条晃动,那颤颤巍巍的果实怎能抵挡得住肆意的风雨,纷纷掉落在地,让人看了不禁心疼。不过,这是一种自然现象,谁也没办法阻止。而掉落在地的桑葚却是成了黑蚂蚁的最爱,上不了树,捡点漏也是不错的!

不过好景不长,80年代后期,家乡兴起了养蚕热,而那土桑树却因为叶子太小,满足不了那日渐增加的桑蚕胃口,桑树嫁接就成了当时农村的一道风景。经嫁接的桑树叶片大,产量高,但每年冬天都得截枝,桑葚果就越来越少了,我们也只能“望树兴叹”!但桑葚的颜色已经深深地烙在我们那一代人的记忆里,像是一面鲜活的旗帜,一直在飘。

后记

村庄给予了一代代村民太多太多的财富,但记忆是残缺的,伸出双手,许多往事早已模糊成影,从我们的手缝间悄然溜走。我身在其中,庆幸的是与之接触,并曾拥有,失去的终归是追不回来了,驻扎在生命历程里的痕迹却是真实存在的。感谢野果,感谢村庄,感谢那段贫瘠的岁月!