在青海湖附近的村庄

时间:2022-08-12 08:21:14

夏季,青海湖的上空,会有飘下雪花儿的时候。就那么一变天,本来体态丰腴的青海湖,忽然瘦骨嶙峋起来。湖的北边,山巅耷拉了脑袋。围拢南岸的油菜花,原是灼人双眼的一地黄金色儿,在压低的云蔼烟雾中,成片成片地萎靡了。周围的地势,沉落了些许似的,看上去好像才大病了一场,仿佛需要很长时间的调养,才能恢复到常态。湖中的水,也已经以泛动的鼠灰色,转眼间淹没了宝石一般的湛蓝。那样的青海湖水冰冰凉。当然,就算晴日朗朗,那湖水照样能把人的骨头刺得生疼。而环湖的四面,几乎没有树,就没有满地树叶的随风飞舞。长天之下,只有顺风和逆风的人,冒着碎碎的雪花儿,嘬着鼻子,红着眼圈,纷纷地奔向毡房。前来观光赏景的人,则像要钻回草窝的昆虫,瑟瑟缩缩地奔向各自的车辆。

我就是其中的一个。

我本来准备拍几张青海湖的风光片。等了好久。变成雨夹雪。又变成纯粹的雨。什么片子也拍不成了,就决定打道回府。

拐了两个半弯子,在路经岗察村时,司机老黄停了车,说,歇歇吧。

阴冷也在这里停下来。

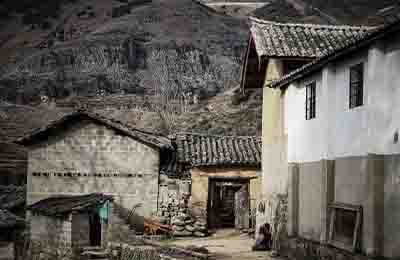

这里差不多是离青海湖最近的村庄。而村庄总是热火朝天的,能给人以温暖的合抱感。下了车,在村东头,我瞄准了一座比较破败的庄廓。这庄廓里没有人迹。庄廓前有条小水溪。刚刚离开偌大的青海湖,走到近旁,觉得水道很狭窄,还不够两只羊皮筏子并身。浅深也不一。水浅处,卵石突兀,水深处,浑不见底。水流缓慢,一副不知去向何方的样子,很尴尬地淌着。风阵一动,水边零乱的短草,交头接耳的。零乱中的石子路径歪歪曲曲,踩它出来的,像全是才学走路的孩子。又恰是这画出来似的歪曲,将我送进了那庄廓里面,并让一股巨大的沧桑,冲进了我的视野。我情不自禁地激动,暗暗地为这所民宅里住过什么样的人家,发出了各种猜想:从住处的布局看,起码是一个五六口人以上的家庭。唉,这不是主人家拖老带少地离走了,就是家中的人丁衰尽了。反正大好时光的,放着好端端的日子不过了,准有他们极致的理由。虽说世界大无边际,一个拖家带口的农民,能到哪里去落脚呢?假如是后一个原因,必将更加惨烈。是贫穷和疾病?还是天灾或人祸?能贫穷到什么程度,才至于破家散口?我琢磨着。甚至想到,又是什么疾病,能衰尽一家老小?诸如此类的问题,像一大串儿可以编织成链条的线索。疑问重重,似乎在向我提示:这里曾经发生过不一般的事件。倘若这个事件又与爱情有关,不就更将有特别的意思么。

这么琢磨着,从这破败的庄廓出来。我的神经,像在哥伦比亚咖啡中浸泡了三天三夜,既敏感,又昂奋。我开始到处打听,哪怕有一丁点小线索或者小细节呐。或者因为语言的障碍,听我的询问,场院边旁的阿妈含糊其辞,门墩上的阿爷们只顾着点烟袋,那些挂着羞脸的小媳妇,也把头摇得象拨浪鼓一样。

正值暑假期间,村里村外,到处能见着跑来跳去的十来岁的毛头娃娃儿。司机老黄实在见不得我的辛苦和窘迫,伸手拨过来一个毛娃娃,要他告诉我答案。

这个小家伙穿着的运动服,明显很廉价,脚上的旧凉鞋,也明显地大出去了一截子。他浑身沾满了草屑和泥土,额头却闪着光亮,撑着既近乎于落魄却并不失尊严的模样。我问他叫什么名字。他用怪蹩脚的普通话回答,说,叫马宽。我又问他几岁了。他说十四岁了。我接着问,上几年级了。他说开学进初二。在我跟他对话时,刚才一大帮和他一起跑来跳去的毛娃娃,异口同声、反复不断并且有节奏地大喊着他的名字:马宽马――宽,马宽马――宽。

马宽回头看了小伙伴一眼,没理会他们,反而转过身来问我,是不是从北京来的。我笑了,不置可否。我的意思是,我从哪里来不是一件重要的事情。他能读懂我的意思,不罗嗦,也不奉承,但是非常认真,用脚底板来回地摩挲着地面,然后抬了抬头,等着我其它的问题。看得出来,他是个聪明且性格倔犟的孩子。我只好详细地告知了他。一听说我是个教师,他便老师长老师短地叫开了。

岗察村仅有几十户人家,又与浩浩瀚瀚的青海湖隔的不算太远,自然渺小得厉害。它与普通村庄的鸡零狗碎,的确没什么两样,盎然的生机,也与大部分村庄完全一个样子。天边斜依着彤红的云层,村庄里炊烟缭绕。也见着了树木,尽管疏淡,多数长在正收割的田地旁,就让白日劳作着的农人,有了歇时的遮阴了。马宽为这一切十分自豪似的,拽着我的手,隆重地对我发出了到他家去的邀请。

跟着马宽走,走到马宽奶奶的面前。

看上去,马宽奶奶已经喝下了不少酒。她在自己并不宽敞的家里摇摇晃晃地逛着。她今年八十岁,脸孔偏大,下颌挂了个肉垂。眼圈边染着迷醉,也染着饱经风霜的阴影。见马宽领了我进来,便挪到炕上,打了个莲花盘坐。马宽赶紧向我说明,爸爸妈妈带着他的小妹妹外出打工去了,只有他和奶奶搭帮过日子。他说,奶奶嗜酒呐。一大早,要喝二两,不然她一整天没精神;午饭一般吃干粮,没二两酒,干碴碴的,她怎么咽得下去;而晚上通常都是擀面条吃,不先让她喝几口酒,面粉肯定是搅不成一疙瘩的。总之,她老人家自早至晚基本上一直喝着酒。喝高兴了,就会缠着马宽,给马宽讲故事。我相信,她生于这片土地,长于这片土地,在这片土地上发生过的故事,她肯定有一肚子。马宽却说:奶奶的故事只有三个,一个是关于人修行得法而变成神的,一个是关于神托胎转世而变成人的,还有一个,是关于她自己从小姑娘变成老太婆的。说完,他小心翼翼地蹲在了屋子的一角。马宽奶奶对孙儿做出的说明和介绍,倒好像很满意。她果然又从炕桌上抓过酒盅,一口一口地喝个不停。不过,即使她仰开脖子喝,每一口的量,显然不很多,说是啜饮可能更合适――她一边啜饮,一边用沙哑的嗓子说,酒呢,是我自己用青稞酿的,度数不是很高,可味道很好呢。等弄清楚了我的疑问,她用很不以为然的口气慢腾腾地说,什么特别的故事都没发生过,只是那家的大儿子长年跑运输,小儿子在县城开了个风味饭馆,都赚得了钱,就合起来在县城给爹娘买了新房,他们的爹娘也就洒洒脱脱地把家搬到县城去了。

原来,那个庄廓空空如也的原因,其实极寻常不过,极简单不过,极为地合情合理。说实在话,对如此索然的结果,我挺失望,还真有点儿莫名其妙的感伤。

想起那庄廓里砖砌的护花墙,虽然东拧西崴了,但长方形的布局,还在那里固守着昔日住家过日子的痕迹。墙的一边,竖了一根木桩,上面晃悠着尺把长的、生了锈的铁丝。早先,这根铁丝一定是延伸到屋檐下的,一定是用来晾晒衣物的。而整座房屋比地面高出半个腿来,因此,当时我清晰地看见了屋檐边角里悬挂着阴森森的蜘蛛网。好奇心使我不肯做罢,于是我还蹑手蹑脚地挪进了厅堂。还记得屋顶上盘旋的昏暗,使凄清在所有的壁垣上匍匐。尽管正中的凸凿凹琢之处,已经含糊不清,曾经高踞过一座神龛,却毫无疑问。剩下的神秘莫测,好像都被浮尘结结实实地覆盖在垃圾们的身下。也还记得我转入了两侧厢房看见的情景。靠在土炕边的窗棂上都钉着木条。窗外的风,仿佛也越来越浩荡,照直地吹进了我心窝。那一时的恍惚,让我差不多把从木条间透进来的风声,跟自己的呼吸都分辨不清了。那会儿,我看着四下里偃卧着残了年的草秸和褪了色的布衬,还凝思了好久好久,甚至恨不得哭,而且是大哭一场。

这时,我听到了马宽奶奶的一声沉重的叹息:老到头了的时候,他们还是会回来的。

马宽奶奶的叹息打断了我的思路。但我还是注意到,她在讲述的整个过程中,不少透露着对那户家人的羡意。我也看出了马宽在这一点上的反感。他时不时地插话,还趁着上前添茶倒水的功夫,向奶奶丢去各种不同含义的眼色,试图阻止在他听来是不合时宜的话。最后实在忍不住了,他憨声憨气地说:县上算个啥呀,省上都算不了啥,要是我好好读书,将来考上北京的大学,把你和阿大阿妈接到北京最高的楼房里去住。

还北京呢,看把这娃娃气盛的。马宽奶奶喷着酒气,嗔怪着。

我的心仍旧有莫名的难过。幸好马宽送我出门时,仍然保持着一张笑脸,象院子里打好了骨朵的芍药花。更重要的是,他的眼睛里像突然长出了大男人的成熟,可触摸似的,呼唤着我似的,连我背对着他的时候,也能感觉到它们紧盯着我,围抱着我,仿佛我就是大学,我就是北京,我就是那最高的楼房,我就是他心里未来的图景。我知道,他在不满足于现状的同时,排斥着卑微,张扬着志向。他心驰神往的北京,实际上并一定就是北京本身,而是由北京所象征的文化和文明的程度。倒是我感到羞愧了。我不知道该怎么做。他没有表现出任何痛苦,无需一丁一点的抚慰。他已经有了足够的人格力量,没必要再鼓励他什么。

出了大门,我和小马宽在窄窄的村道上走着。我们一大一小,素昧平生,却两厢情愿,象老朋友一样,手牵了手,迎接着即将到来的分别。

村道两旁,有人指手划脚。

走到村口,一头藏獒扎进了我们俩的队伍。

天色渐渐暗了。细细回眸岗察村,就在眼皮子底下,胡须拉茬的汉子,微微发胖的妇人,都满身风尘,分明常住在这里,却像经历了艰难长久的跋涉而来。只有马宽站在车旁,一动不动。他使我想起了我十四岁时的事情。

刚过十四岁,我第一次到北京。是国庆节期间,下了一场冰雹。因为从小生长在南方,连冰凌雪花都没见过,拳头大的冰雹令我惊异不已。还有像西瓜那么大的圆形茄子,还有比气球还要大的黑皮西瓜,还有那么多五颜六色的大气球,更都是第一次见识。现在回想起来,最搞笑的是,在我稚嫩的想象中,那些伟大的作家,不论是健在的还是早已离世的,不论是中国的还是外国的,都应该在北京的大街上活灵活现地走动着,鲁迅、杨沫、郭沫若、老舍、艾青、峻青、魏巍、契可夫、普希金、安徒生、莫泊桑、雨果、奥斯特洛夫斯基,他们个个都是大英雄,好似北京应该是拥有了他们,才成为伟大之城。眼前的马宽,又将如何地想象着北京呢?他的岗察村,的确是一个小得可怜的村庄,可是,如果把她比做一个人,她便是触动了我的感觉的那一个。她的儿孙们所持有的魅力,不因繁华和富足,不因山水阡陌的娇艳,在我的理解里,也不因文化历史的沉淀多么深重……再往村外望去,黑黝黝的耕地,被远处的薄雪,镌刻出了一道道平行线。朦朦胧胧间,牦牛的伫立,羊群的蠕动,妆扮着天尽头般的。尽管她难以像夜晚的城镇光晶泛彩,发出大红大绿的亮色,照耀人们的梦幻。她的缄默,使她更像离我愈发远了的一颗星星。伴同着她的若现若隐,马宽奶奶的话语响了起来,她的一行行干净的语言,一阵阵地铺陈在我的耳畔,好象有牧笛绵延的空阔,有胡琴浓缩的飘逸,还好像有农家艺人喜欢也善于弹弄的三弦声声……它们是一直飘向青海湖畔,它们是天下人神往的青海湖的一部分。

上车前我吻了马宽闪亮的额头。也幸好司机老黄不打算嘲笑我。老黄没读过大学。和我那些同龄的没机会读大学的朋友一样,他机智得要命,还读过许多书,其中不乏古今名著。当汽车如升腾一样地驶到高坡处时,我说,再停一停啊,过了这个村儿,可就再没这个店儿啦。他却环顾左右而言他:有的时候,人生真的不如波德莱尔的一首诗……对了,要不,咱们还回青海湖吖?我不清楚他想起了什么人或者什么事儿。他没有停下来。他不过带着我到别样的世界里去生活了一段时间。拢共小半天,我已经明确地告诉自己,不必苛求非在哪里和非不在哪里生活。一个人就是长久居住在并不显要或著名的地方,周遭的邻人也普通得厉害,而这个人会重要得令邻人乃至更多的人,都将深感其不可缺失――我只是与岗察村擦肩而过,就认识了这个叫马宽的不大点儿的人,他会有大出息的。