那山,那人,那村庄

时间:2022-06-25 11:13:13

如卡夫卡日记里描写的两个极端,四川凉山彝族自治州内有着贫困落后的生存状态,也有着别样的淳朴自然。当外表者以游历的姿态在这里作短暂停留,返程后对其与世隔绝的居存氛围做诗意歌颂的时候,或许对当地人而言是另一种残酷。而残酷的落点正是那些有着澄明眼神的孩子们,这样的隔绝让他们失去了期许更多多未来的机会,只是他们从不放弃眼前简单的期待:一本崭新的课本、一间透亮的教室、一次朗读的机会……于是,他们有了我们容易看穿的快乐和满足,也有我们读不懂的忧伤与隐忍。

楔子

“我想和雄鹰一样翱翔于天空可是没有翅膀,

我想和猛虎一样驰骋于丛林可惜没有老虎的身躯,

我想……”

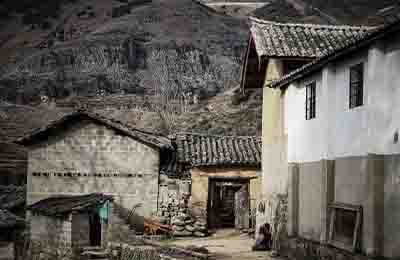

失落踌躇的彝族小调时常让我想起大凉山深处忧郁的民族与五月的飘雪。尽管曾经与凉山联接的时间不过短短一星期,却发现自己并非只是与之相识并维持着安全距离的关系,毕竟,过滤掉风光的行程是那么沉重而漫长。如卡夫卡日记里描写的两个极端,四川凉山彝族自治州内有着贫困落后的生存状态,也有着别样的淳朴自然。当外来者以游历的姿态在这里作短暂停留,返程后对其与世隔绝的居存氛围做诗意歌颂的时候,或许对当地人而言是另一种残酷。而残酷的落点正是那些有着澄明眼神的孩子们,这样的隔绝让他们失去了期许更多未来的机会,只是他们从不放弃眼前简单的期待:一本崭新的课本、一间透亮的教室、一次朗读的机会……

于是,他们有了我们容易看穿的快乐和满足,也有我们读不懂的忧伤与隐忍。后者正是我们惦念的理由。我明白,崇高而煽情的人文关怀对他们来说显得是那么单薄和陌生,倒不如融入他们的生活来得实际。所以,尽管听得太多关于当地贫困的描述,真正踏足那片土地时,还是尽量让自己的心情平静。当和他们一样置身于低矮飘摇的土屋前,面对人畜共居的房间,用永不清洗的黑勺子轮番喝着酸菜汤,吃着香喷喷的土豆时,你会发现环境已经把你变得和这里一样自然。这便是那些孩子的生活。毕竟融入与习惯不代表忽略或视而不见,那些年岁已高的村民对这样的景况似乎无惊无惧、坦然自若,莫非那些孩子们也要这样空洞而盲目地走过自己的一生?我想他们应该走进这个纷繁复杂的世界,尽管未知、尽管艰难。

所以,我们把镜头对准了凉山地区的教育状况。从美姑到布拖,遇见太多残破的校舍与辍学的孩子,如同一种坚硬的冷漠吞噬你所有的好奇而变得心情沉重,让我想起当地人一开始见到我们时那种戒备、怀疑、迷茫和没有希望的目光。正是落后的教育造成凉山州内很多地方与外界可怕的隔阂,在所有事物的倒影里,都能看到教育对于他们的重要与迫切。

布拖,高寒地带的教育现状

布拖是我们行程的中心地点,几乎所有的拍摄都在布拖县境内完成。

布拖县位于四川省西南部,在凉山彝族自治州的东南边,地处“云贵高原”,与云南的巧家县隔金沙江相望,深藏于小凉山山脉,1955年3月建县,是一个彝族聚居的高寒山区半农半牧县。县城海拔2385米,距州府西昌114公里,有彝、汉、藏、回、苗等十多个民族,其中,彝族人口占总人口数的94%,布拖县内九分高山一分沟(县境内海拔2000米以上高寒山区占全县总幅员面积的89%,海拔2000米以下地区占11%),境内最高的阿布择鲁山海拔3891米。

布拖是我国艾滋病和贩卖较为集中的地方,在当地人看来,贩卖不过是一种再正常不过的生意往来,他们没有意识到那是一种犯罪,这必定与当地滞后的教育状况相关。根据布拖县教育局提供的资料显示:布拖县属于国家级贫困县,经济滞后,交通不便,许多村点学校分布在高山上,加上布拖县教育起步晚,底子薄,现在教职工数无法满足全县教学需要。在万般无奈之下,只有依靠聘请代课教师来弥补教师的不足,目前全县共有小学代课教师296人,占到整个村小教师中的80%以上,每月工资100元。这些代课教师都是初中以下(含初中)文化,分布在各个村点学校从事小学教育工作。目前,布拖县教育局正在推行以中专生代替代课老师的计划,以逐渐改变这种状况。

呷戈小学记事

呷戈小学是我们第一个正式探访的学校,学校的校舍十分简单,用衫木板作瓦,再用石头盖住,以防被风刮走,总让人有一种风雨飘摇的不安定感。墙壁类似“免交书费和杂费,住校还补生活费”的教育政策标语还依稀可见,只是当地执行的力度到底有多强呢?呷戈小学一共有26个学生,沙老师是这里唯一的一个老师,因为还没有转正,他每个月只能领100元的工资,却担负着这个学校里所有孩子的教育重担。目前,呷戈小学还在沿袭一种最古老传统的教学模式:小先生制。所谓“小先生制”就是老师教授高年级学生,再由高年级学生对低年级学生进行教学的模式。毕竟一个老师无法完成一到六年级所有的教学工作。

来到学校的时候,孩子们已放学正在河边玩耍,老师的一声吆喝,大家便背着小书包在田间飞奔而来,虽然他们的衣着非常残旧,多数孩子脚上的鞋子都已破洞露出脚趾头,可这并不影响他们那份简单的快乐。一开始,面对我们的镜头,孩子们多少有些畏惧和陌生,渐渐地开始习惯,偶尔还对着镜头做出可爱的鬼脸,乌花的脸蛋和纯净的眼神告诉着我他们坚强而快乐的生活。

沙老师的梦想

“你知道国家有清退代课老师的计划吗?”

“不知道。”

“如果你被清退,有什么打算?”

“只要有新老师来就行,我无所谓吧,谁知道呢?也许去打工吧!”

看到一丝痛苦掠过沙老师的脸庞,交叉的手指头因用力而发自,大概有十几秒的沉默之后,我发现自己的问题似乎太过残忍。眼前这个有点拘谨木纳的年轻人便是呷戈小学唯一的老师,而他仅仅是一名代课老师。尽管每个月只拿着100元的微薄工资,沙老师却有一种莫名的满足,起码他承载着26名学生的期待,也是当地最受尊敬的人。这位优秀的教师看上去比城里的同龄人要苍老许多,就像见到的多数彝族人一样,他的眼里也盛满了忧伤,却多了那么一点光芒。当我问到他万一被清退时的打算,他会下意识地认为“只要有新老师来就行”,或许,他不懂得表达,但分明让我们看到此刻呷戈小学的26名学生就是他的全部,包括梦想与期待。

火烈乡小学飘扬的旗帜

翻过一道海拔3000多米的山梁后,几乎是垂直盘旋而下2000多米,再次爬上一条崎岖颠簸的土路,我们前行的道路却被挖断了。在极度的高低落差变化下,尽管所有人都颠簸得疲惫不堪,想着下一个探访的学校,我们开始努力地挖土修路,其间也颇能体味当地居民的劳作生活。当地村民得知我们是来采访和报道学校和孩子们时,放下了所有戒备,和我们一起疏通道路,很快,我们顺利到达火烈乡小学。

在一条狭窄的乡村公路上,我们看到一群高举红旗,整齐列队,向前行进的学生。稚气的脸庞张扬着自豪与不羁,仿佛正在进行一次值得期待的长途旅行。原来他们是去中心小学参加一次活动。这是一个让人振奋的场景,我们也被他们感染,甚至沉浸在他们欢乐的氛围中,差点忘记按下快门记录这个美好的时刻。

火烈乡小学的情况比呷戈小学稍好一点。校舍更为坚固,还有学校墙壁上色彩明艳的壁画也让我们看到更多希望:四个身着彝族服装的小朋友系着红领巾欢快舞蹈,尽管壁画下面现实生活里的孩子看起来多了那么一丝忧伤。只是在懂得了他们的生活方式后,或许我们不必为这里的贫穷而悲天悯人,是的,只要能在他们最困难的时候伸出我们不一定很温暖却坚定的手,来拉他们一把,把这些孩子带出逆境,他们今后的路也许就不一样。想到这里,再见到他们的笑脸,我也会露出真诚的笑来回应他们……

后记

在我们带回的这些文字和图片背后,每个人的故事似乎大致相同,却都足够本次记录专题的长度。尽管一开始便说自己并非只是与之相识并维持着安全距离的关系,到现在又发现自己也不过是推开门瞧一眼就走的那个人,对于凉山,除了当地人,谁不是过客呢?一位网友在回程之后写了这样一段经历:“不管是否承认,城里的人到了山区,或多或少都会有优越感。我们在上山的路上见到一些没上学的女孩,就认为因为山路上的偶遇可以改变她们的命运。想到这里,觉得自己有点像救世者,形象一下子高大起来了。但她家里人冷冷的一句‘她读书,没人放羊。’令这个救世行动顷刻简单地坍塌。”诚然,本次的记录无法成为一次救赎与改善的行动,毕竟那是一个需要动辄数年,又必须盘根错节地牵连诸多因素才能完成的一项工程。只是,有更多人知道,有更多人感触,哪怕最终达成一次简单的救助活动,聚沙成塔,终归有其存在的价值。