“黑村黑户”:云南开远有一个“不存在的村庄”

时间:2022-05-31 08:03:24

一纸户籍将云南开远的6000多人屏蔽于社会之外。他们没法去银行存钱,没法旅行,没法考学、没法打工,甚至不能合法结婚。

当地政府已试图扶持这个被遗忘了的人群的贫困生活,但户籍,仍将在未来较长时间内将这个庞大人群,禁锢于云南西南的偏僻山坳里。

行政地图上的荒芜山坡

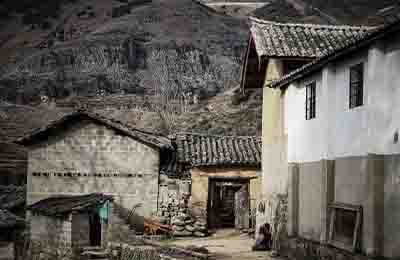

侯志强居住在开远市往西不到十公里的西山一个叫马头坡的村子里――事实上,并不存在马头坡这个村庄。即使在当地最新版本的行政地图,它也被标记为荒芜的山坡,虽然这里住着117户人家,597人。

1980年,当侯志强和妻子带着四个孩子来到开远城外西山上这块坡地时,这里还是飞鸟和走兽的领地。他砍下竹木和藤条,割来田野里的茅草,把家安在了这里。

之后的数十年里,坡上搬来了上百户人家,文山的、蒙自的,甚至还有贵州的人搬来。村落渐渐有了规模。

侯志强和村民们是到后来才知道,大家居住的马头坡属于云南省开远市灵泉办事处三台铺行政村管辖。但他并不是这里的村民,他们不属于任何行政单位,“也不能算作人民”。

他们被称作“黑村黑户”。在开远这个人口30万左右的县级市,像侯志强这样的“黑人黑户”登记的就有1300余户,总数超过6500人。他们分布在开远市8个山区村委会,共74个居住点。马头坡在侯志强等数十户人家迁入后,算是其中比较大的一个居住点。

在正式的文件中他们被称作“自发移民”,真实人数估计超过1万人。

没有户口,他们将无法考学、打工,也不能合法地结婚,即使男女组成家庭有了小孩,也只能是“黑二代”。

马头坡更像是一个孤岛,令侯志强的小儿子杨春华常常感到孤独,周围村庄的年轻人去到广东打工,挣钱盖起了房子,而他却被困在这里动弹不得。

流浪“佃农”

侯志强的老家在开远市旁边的屏边县,1959年,10岁的侯志强随养父来到开远。不久后,全家就加入了石洞的。1977年,侯志强和不少自发移民被强令搬回屏边居住。1980年实在生存不下去的他又回到了开远。是年,他来到了马头坡,和陆续到来的人们在这山坡上生息。

当时,马头坡所在的三台铺已经“土地下户”了,侯志强这些新来者必须要租种当地农民的土地。当时不少村民都自嘲是“交租子的佃户”,他们还开垦了大量的荒山。

“时代在变啊!”这是马头坡老人们最爱感叹的一句话,山下的城市出现了工厂,人们了解到“广东”是一个繁华的地方。年轻人开始蠢蠢欲动。但马头坡人很快地发现,他们哪儿也去不了,他们去昆明想坐火车到外面,却因为没有身份证而作罢。

渐渐地,村民沮丧地发现他们住的村子也比邻近的地方“差远啦”,没有学校、公路、水窖、电、合作医疗,也没有种地的补贴,甚至钱也不能存到信用合作社。前几年,村里一户人家的茅草房失火,烧掉了全部积蓄数千元钱,一家人号啕大哭。

马头坡被遗忘了,他们没有户口,没有“组织”。

户口扼住了马头坡村的咽喉。侯志强和其他父母们因为给子女“跑户口”,每年都要去好几趟户籍部门,但都是无功而返。跑来跑去,这些老实的农民也不知道自己是谁了,户籍警总是跟他们说“你们也没户口,子女办不了”。

侯志强越来越怀念2001年农业税免除之前的日子。在那之前,村里每个人都要上交7公斤的“公粮”,每户还必须缴纳4元钱的“优待抚恤费”以及10元左右的“教育附加费”。政府的工作人员会收起这些钱款,并登记每户的缴纳额度。在当时,大部分家庭的年收入都仅有数百元,缴纳这些费用并不轻松。“当时国家是记得我们的啊。”老汉的语气中有些委屈。

没有年轮的村庄

今年46岁的李绍林拥有9个孩子,他只记得女儿李美珍大约在10岁。他住在侯志强家旁边,两家都有九个儿女。李绍林的家就只是一间低矮的石棉瓦房,墙壁是用竹子和木板编成的。

像李绍林这样记不住孩子出生年月的人很多。多数的家庭都没有电视机,村里面也没有任何的会议,在这个离开远城十五分钟路程的山村里,时间已经变得不再敏感。

由于是“黑人黑户”,无法管理,超生成为普遍现象,几乎家家的孩子都有四个以上。

“村里不能这么下去了!”有着初中文化的杨有林意识到如果没有教育的话,马头坡就彻底完蛋了。1991年,全村的村民用黄泥土筑起墙壁盖了一间房子作为村里的小学,杨有林就成了村里的第一个老师。第一届学生容纳了村里6岁到14岁的孩子,总计有50多人。侯志强把儿子杨春明送到了学校,他后来成为马头坡上的第一个中专生。

另一方面,村里关于土地纠纷也越来越多,村民想要选出一个“村长”方便调解矛盾,另外帮助村民争取“政策”。现任“村长”刘忠祥是2007年7月31日,村里百余户家庭的户主用玉米籽“投票“产生的。

由于户口问题,绝大部分学生读完村小之后,就辍学回家了,上到初中的几乎没有,在任教8年后,村小解散了。三台铺村委会主任熊正义说,村里也会尽量帮助这些“黑户”解决子女上学的问题,但在力量上仍然捉襟见肘。

2010年,马头坡所在的三台铺村农民人均纯收入达4400元左右,而马头坡村民中不少家庭的总收入还不足千元。

牛粪和草上面放着课本

现在的马头坡上,最漂亮的房子就属澳门慈善人士在2008年建立的道明小学了。这个小学只有一三四三个年级,总计78名学生,没有户口的孩子超过三分之二。

学校两层小楼粉红色的墙体看起来温馨异常,而在楼下玩耍的孩子们多数却衣衫褴褛。9岁的李美珍学习成绩不错,懂事勤劳。她每天下午回到家,还需要给四个弟弟烧火做饭,而且需要给村里面一个留守的老人做饭,获得很少的酬劳帮补家用。

小美珍虽然成绩很好,但在四年级辍学已成必然。她的两个姐姐已经在很小的年龄嫁人了,目前家里需要她照顾弟弟。在村里女孩子十一二岁嫁人很平常。

“他们的父母没有认识到教育的重要,也没有那个能力。”学校的王海芬老师痛心地说,就是家长有意愿学生们也最多读到初中。没有户口的孩子,无法参加中高考,也不能享受义务教育阶段的减免。

曾经是民办老师的杨有林,一直希望自己能把孩子送入大学,三个正在读书的孩子学习成绩都很优异,孩子们的奖状都被他用塑料袋保存了起来。家里条件有限,五个孩子只能和牛住在一间屋子里。孩子们的床就和牛的草窝一起,床沿前都是牛粪和草,上面整齐地放着一小叠课本。上初中的大儿子会经常意识到自己是没有户口的孩子,感到不自在。有时候,谈到能不能继续上学的问题,父子只能围坐着默默地淌泪。

“父母双亡”求户籍

侯志强的第七个儿子杨春明是马头坡第一个中专生。如今他在开远的一家企业工作。27岁的他说自己奋斗了这么多年,就是想住在城里。

本来没有户口本,他不能参加中考,求学心急的他和父亲就只能去求户籍部门,开远警方给发放了一个暂住证。凭着这个证件号,他参加了2001年的中考,并考取了云南广播电视大学小学师资班(大专)。可是没有户口及身份证,学校根本不接纳他,侯志强带着他四处求告,没有效果。后来经过别人介绍,他去到昆明推拿职业学校读了中专,这里没有查他的身份证。毕业后,他直接去了公安局申诉户口问题,当时公安机关特批给了他一张身份证。

而他的哥哥们,却没有这样的好运了,每到结婚的年纪“家里都需要卖了牛和拖拉机”,才能缴清帮他们办理户口的“社会抚养费”。后来,户籍管理进一步严格,必须要出示父母的身份证明,才能办理子女的户口。2007年,杨春明的哥哥春云要结婚,拿着3000元回屏边办户口。但户籍机关坚持要春云拿着父母亲的身份证才能去办,这意味着办一张户口的成本将高达万元,就是搭上家庭全部积累也不够。

杨春明灵机一动,春云可以谎称“父母双亡”规避高额的“社会抚养费”,他让哥哥以自己的名字办理身份证,这样春云“结完婚不用身份证了”,他也可以拿着用了,因为他之前获得的身份证“遗失”了。

户口办了下来,全家欢庆,家里省了好几千块钱。杨春明觉得心里堵得慌,父母生下了自己,而现在为了“证明”自己,却要说父母亲都死去了。

现在最让侯志强操心的就是老八杨春华了。这个22岁的小伙子,“上学没认识一个字”就回到了家里帮手农活。每天做完农活,他都会用洗衣粉将头发洗一次,梳理成中分的样子。在今年传统的花山节上,杨春华认识了一个18岁的开远姑娘,他害羞地说已经在谈婚论嫁了。这让年迈的侯志强觉得又喜又惧,能亲眼看到儿子们成家是他的福气,他并不忌讳“再死一次”。只是“上户口”需要的数千元费用,会让这个家再度贫困。